1. 生活保護の基礎知識

|

保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活(ナショナル・ミニマム)を保障するとともに、自立を促すことを目的とする。厚生労働省は、「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方」に、「困窮の程度に応じて必要な保護を行う」とし、「生活保護…

99キロバイト (14,204 語) - 2025年3月23日 (日) 10:52

|

生活保護制度は、日本国憲法第25条に基づき、健康で文化的な生活を国として保証するものです。

この制度は、資産や収入だけで十分な生活を送ることが難しい人々のための支援策です。

申請者はまず、地方自治体の窓口で申請手続きを行います。

ただし、不動産や自動車、預金といった活用可能な資産がないことが求められます。

受給を希望する際にはこれらの条件に加え、賃金や年金だけでは生活を維持するのが難しい場合である必要があります。

受給後も毎月収入を申告することが義務付けられており、これにより生活保護の適正な運用が保証されているのです。

\n\nさらに、生活保護の給付は世帯ごとに行われ、その金額は申請者の年齢、世帯構成、居住する地域などによって異なります。

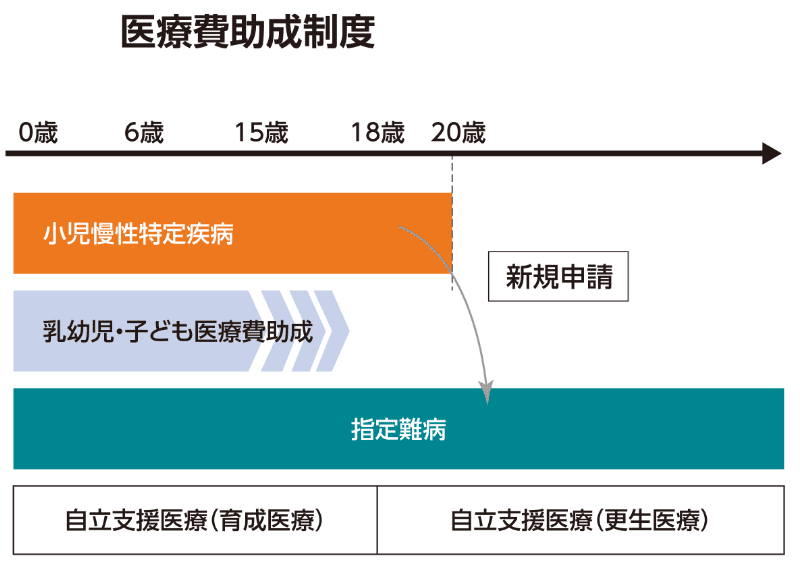

提供される補助は生活費、住宅の家賃、医療費、介護費、出産費用、義務教育の学用品費、就労支援費、葬祭費など多岐にわたります。

特に医療費や介護費は、必要な額が直接事業者に支払われる形で提供されるため、受給者は安心してこれらのサービスを利用することができます。

\n\n厚生労働省のデータによると、2023年度の生活保護受給者は約199万人とされており、この数は2000年度からほぼ倍増しています。

65歳以上の高齢者は受給者の半数以上を占めており、特に医療費が約50%を占める現状です。

高齢化に伴い、介護関連費用も増加しており、今後もこの傾向は続くと予想されます。

生活保護費用の75%は国が、25%は地方自治体がそれぞれ負担する形で支えられています。

受給者が安心して生活できるように設計されたこの生活保護制度ですが、高齢化に伴い増大する医療費や介護費用などの負担は今後も大きな課題となるでしょう。

この制度は、資産や収入だけで十分な生活を送ることが難しい人々のための支援策です。

申請者はまず、地方自治体の窓口で申請手続きを行います。

ただし、不動産や自動車、預金といった活用可能な資産がないことが求められます。

受給を希望する際にはこれらの条件に加え、賃金や年金だけでは生活を維持するのが難しい場合である必要があります。

受給後も毎月収入を申告することが義務付けられており、これにより生活保護の適正な運用が保証されているのです。

\n\nさらに、生活保護の給付は世帯ごとに行われ、その金額は申請者の年齢、世帯構成、居住する地域などによって異なります。

提供される補助は生活費、住宅の家賃、医療費、介護費、出産費用、義務教育の学用品費、就労支援費、葬祭費など多岐にわたります。

特に医療費や介護費は、必要な額が直接事業者に支払われる形で提供されるため、受給者は安心してこれらのサービスを利用することができます。

\n\n厚生労働省のデータによると、2023年度の生活保護受給者は約199万人とされており、この数は2000年度からほぼ倍増しています。

65歳以上の高齢者は受給者の半数以上を占めており、特に医療費が約50%を占める現状です。

高齢化に伴い、介護関連費用も増加しており、今後もこの傾向は続くと予想されます。

生活保護費用の75%は国が、25%は地方自治体がそれぞれ負担する形で支えられています。

受給者が安心して生活できるように設計されたこの生活保護制度ですが、高齢化に伴い増大する医療費や介護費用などの負担は今後も大きな課題となるでしょう。

2. 受給者の現状

日本の生活保護制度は、憲法第25条に基づいて、健康で文化的な最低限の生活を国が保障するものです。

この制度の対象となるのは、生活が困窮している方であり、地方自治体の窓口で申請することが求められます。

申請するためには、不動産や自動車、預金など活用できる資産がないこと、そして賃金や年金だけでは生活費をまかなえないことという条件を満たさなければなりません。

受給を開始した後も、毎月の収入を申告する義務があります。

現在、日本の生活保護受給者数は約199万人とされ、その約半数以上が65歳以上の高齢者です。

この背景には、低年金や独居の影響があると考えられています。

特に高齢者にとっては、年齢を重ねるごとに増えていく医療費が大きな負担となり、生活保護費の大きな要因となっています。

生活保護制度では、多岐にわたる支援が行われており、生活費や住宅家賃、医療費、さらには介護費や就労支援費用などが含まれています。

2000年度からの約20年間で、受給者数がほぼ倍増したという現状は、日本社会が直面する高齢化と経済的課題を如実に示しています。

生活保護の費用負担は、国が全体の75%、地方自治体が25%を負担しています。

近年、特に医療費の増加が生活保護費全体の約半分を占めるまでになっており、これは社会全体で解決を模索しなければならない重要な課題です。

この制度の対象となるのは、生活が困窮している方であり、地方自治体の窓口で申請することが求められます。

申請するためには、不動産や自動車、預金など活用できる資産がないこと、そして賃金や年金だけでは生活費をまかなえないことという条件を満たさなければなりません。

受給を開始した後も、毎月の収入を申告する義務があります。

現在、日本の生活保護受給者数は約199万人とされ、その約半数以上が65歳以上の高齢者です。

この背景には、低年金や独居の影響があると考えられています。

特に高齢者にとっては、年齢を重ねるごとに増えていく医療費が大きな負担となり、生活保護費の大きな要因となっています。

生活保護制度では、多岐にわたる支援が行われており、生活費や住宅家賃、医療費、さらには介護費や就労支援費用などが含まれています。

2000年度からの約20年間で、受給者数がほぼ倍増したという現状は、日本社会が直面する高齢化と経済的課題を如実に示しています。

生活保護の費用負担は、国が全体の75%、地方自治体が25%を負担しています。

近年、特に医療費の増加が生活保護費全体の約半分を占めるまでになっており、これは社会全体で解決を模索しなければならない重要な課題です。

3. 生活保護費の内訳

生活保護費の内訳について詳しく解説いたします。まず、近年の生活保護費において、医療費の割合が約5割を占めています。これは非常に高い割合であり、生活保護の費用構成の中で最も大きな部分を占めています。医療費は、受給者が必要な医療サービスを受けるために直接支払われますが、受診頻度や薬剤数についての点検が重要です。受給者が適切な医療を受けられるようにする一方で、過剰な医療費の削減も求められています。

続いて生活費ですが、これは約3割を占めており、受給者の基本的な生活維持に必要な費用とされています。生活費は、日々の食費や衣服費、その他の基本的な支出をカバーするものです。

そして、住宅費が約2割を占めています。住宅費は、住居の家賃や住宅に関連する費用に充てられ、地域によってその額は異なり、各地域の生活費水準に応じた支給がなされます。

高齢化の進行によって、介護費用も増加傾向にあります。これは、受給者の多くが65歳以上の高齢者であることから、介護サービスの必要性が高まっているためです。介護費用についても、適切なサービスを受けられるよう配慮しつつ、無駄のない支出が求められています。

4. 生活保護の今後の課題

日本の生活保護制度は、健康で文化的な最低限の生活を保障することを目指していますが、その実情にはいくつかの課題が潜んでいます。特に、急速に進んでいる高齢化が、制度の持続可能性に大きな影響を与え始めています。政府の発表によれば、生活保護を受けている人々の過半数が65歳以上の高齢者です。この年代の増加に伴い、医療費や介護費の負担が増大しているのが現状です。

医療費の問題は、頻繁な受診や過剰な薬剤の使用により、制度の財政を圧迫しています。これを解消するためには、受診の適正化や薬剤の管理が求められています。さらに、高齢者施設の利用料の問題もあり、介護・医療の費用が含まれないケースが多いため、制度の見直しが急務です。

持続可能な制度を実現するためには、多岐にわたる対策が必要です。まず、高齢者の医療と介護の費用を削減しつつも、質を維持するための仕組み作りが重要です。また、制度を利用している高齢者ができるだけ社会で自立した生活を送れるように、就労支援や地域社会でのサポートを強化することも考慮すべきです。これらの対策により、生活保護制度はより多くの人々に安心と安定を提供できるでしょう。

まとめ

生活保護制度は、憲法第25条の生存権の理念に基づき、健康で文化的な最低限の生活を国が保障する制度です。

この制度は、生活に困窮する個人が地方自治体の窓口で申請し、その適用を受けることができます。

申請には、活用可能な不動産や自動車、預金などの資産がないこと、賃金や年金だけでは必要な生活費をまかなえないことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

受給が開始されると、受給者は毎月、収入を申告することが求められます。

\n生活保護費は世帯ごとに受け取ることができ、受給額は申請者の年齢、世帯構成、住まいの地域により異なります。

この内容には、生活費、住宅の家賃、医療費、介護費、出産費用、義務教育の学用品費、就労支援費、葬祭費などが含まれており、それぞれ定められた基準額の範囲で支給されます。

また、医療費や介護費は事業者に直接支払われる仕組みです。

\n2023年度の生活保護受給者数は速報値で199万人に達し、これは2000年度からほぼ倍増していることを意味します。

とりわけ注目されるのは、受給者のうち5割超が65歳以上の高齢者であることです。

この背景には、高齢化社会が進む中で、十分な年金を受け取れない独居高齢者の増加があります。

また、生活保護費の内訳を見ても、医療費が約5割を占めるなど、医療費の支出が増加していることが確認できます。

一方で、生活費が3割弱、住宅費が2割弱と続いており、その他の費用も年々増加しています。

\n生活保護制度の根本的な課題は、その持続可能性です。

現行制度の負担は、国が75%、地方が25%をそれぞれ負担していますが、受給者の増加に伴い財政の健全性が求められます。

持続可能な改善策として、受給者のセルフサポートの促進や、医療費の適正化が検討されています。

特に医療費に関しては、受診頻度や薬剤数を見直すことで、コスト削減を図る動きもあります。

このような改善策を実行することで、生活保護制度が真に必要な人々を支えるための堅実な仕組みとして機能することが望まれます。

この制度は、生活に困窮する個人が地方自治体の窓口で申請し、その適用を受けることができます。

申請には、活用可能な不動産や自動車、預金などの資産がないこと、賃金や年金だけでは必要な生活費をまかなえないことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

受給が開始されると、受給者は毎月、収入を申告することが求められます。

\n生活保護費は世帯ごとに受け取ることができ、受給額は申請者の年齢、世帯構成、住まいの地域により異なります。

この内容には、生活費、住宅の家賃、医療費、介護費、出産費用、義務教育の学用品費、就労支援費、葬祭費などが含まれており、それぞれ定められた基準額の範囲で支給されます。

また、医療費や介護費は事業者に直接支払われる仕組みです。

\n2023年度の生活保護受給者数は速報値で199万人に達し、これは2000年度からほぼ倍増していることを意味します。

とりわけ注目されるのは、受給者のうち5割超が65歳以上の高齢者であることです。

この背景には、高齢化社会が進む中で、十分な年金を受け取れない独居高齢者の増加があります。

また、生活保護費の内訳を見ても、医療費が約5割を占めるなど、医療費の支出が増加していることが確認できます。

一方で、生活費が3割弱、住宅費が2割弱と続いており、その他の費用も年々増加しています。

\n生活保護制度の根本的な課題は、その持続可能性です。

現行制度の負担は、国が75%、地方が25%をそれぞれ負担していますが、受給者の増加に伴い財政の健全性が求められます。

持続可能な改善策として、受給者のセルフサポートの促進や、医療費の適正化が検討されています。

特に医療費に関しては、受診頻度や薬剤数を見直すことで、コスト削減を図る動きもあります。

このような改善策を実行することで、生活保護制度が真に必要な人々を支えるための堅実な仕組みとして機能することが望まれます。