1. 避難困難地域の実態

これらの地域は、特に日本海溝や千島海溝、そして南海トラフ地震による津波が懸念される地域に多く存在しています。

このアンケート調査は、自治体の調査中を含めて行われたものであり、そのため、実際に避難困難地域と認定される地域の数はさらに多いと推測されています。

\n\n 避難困難地域とは、想定される最大規模の津波から安全な地点に速やかに逃げることが困難な地域のことを指します。

総務省消防庁によれば、この定義に基づき、国は各市町村に対して、津波対策推進法を活用し、詳細かつ効果的な津波避難計画を策定するよう促しています。

\n\n調査によれば、困難地域は、25の県にある79市町に計585個所存在し、最も人口が多いのは福島県いわき市の5万1000人でした。

これに続いて神奈川県藤沢市が4万余、三重県桑名市が2万4000人を超える人口規模を持っています。

これらの地域では、高台や適切な避難施設が存在しないことが避難困難の要因となっており、避難タワーの整備や車での避難の重要性が叫ばれています。

南海トラフ地震に対する対策特別強化地域に指定された地域でも、住民の疎開が迅速に行われる体制構築が急がれます。

\n

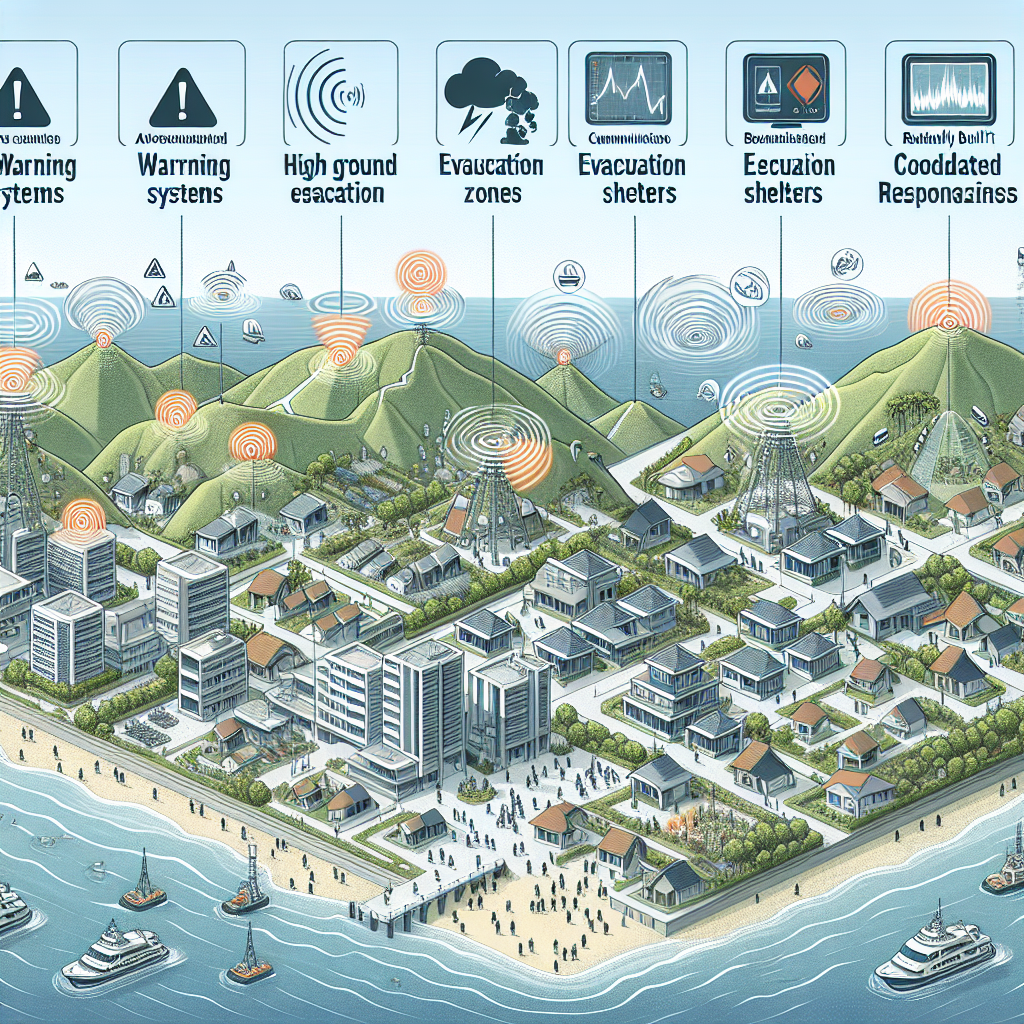

2. 専門家が提案する避難対策

津波に対する避難計画では、高台や避難タワーへの整備が重要視されており、避難困難地域にもこれらの対策を充実させる必要があると提言されています。

特に、避難タワーの整備は、逃げる時間が限られている場合に非常に有効です。

このような構造物があれば、津波が来るまでに安全を確保することができます。

\n\nまた、車を利用した避難も重要です。

避難困難地域では、徒歩だけでは高台までの移動が間に合わないことが多いため、車での避難も視野に入れるべきと専門家は指摘しています。

特に、道路の整備状況の確認やガソリンの備蓄、緊急時の交通案内システムの整備が求められます。

\n\nさらに、津波避難計画には避難困難地域を含めるべきです。

これにより、計画がより現実的且つ包括的になります。

実際の災害時に住民がどのように行動すべきかを明示し、迅速な避難行動につなげることが重要です。

自治体はこれらの計画を定期的に見直し、最新の情報や技術を反映させることが求められています。

3. 調査結果から見える状況

調査結果によると、避難困難地域は全国で585地区に上り、その住民数は約23万人以上に達しています。福島県いわき市が避難困難地域の人口トップで、5万1000人がそこに住んでいます。次いで神奈川県藤沢市には4万398人、三重県桑名市には2万4233人の住民が存在しています。

このような地域が避難困難となっている主な理由として、高台や避難可能な建物が近くにないことが65%を占めています。また、適した土地や予算の制約により、避難タワーの建設が進んでいないことも挙げられています。これに対し、専門家は車での迅速な避難が重要であると指摘しており、地域ごとの具体的な対策の推進が求められています。

また、南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝地震の対策特別強化地域として指定されている自治体でも、多くの避難困難地域が確認されています。これらの地域は、地震発生時に大きな津波の影響を受けやすく、特に注意が必要です。

一方で、一部の自治体では現在も調査中であり、今後さらに多くの避難困難地域が発見される可能性があるとされています。緊急時に備えた迅速な避難体制の確立が急務となっているなか、住民一人ひとりが防災意識を高めることも重要です。行政と住民が協力して、安全な地域づくりに努めていく必要があります。

4. 避難困難地域の原因

また、資源的要因としては、避難タワーを建設するための予算や適地が16%の地域において不足していることが問題です。避難タワーは、津波や高潮などの水害から命を守るために欠かせない施設ですが、地元自治体の財政状況や地理的条件により、その設置が進んでいない地域が多く存在しています。

さらに、その他の要因として、自治体による計画や対応の遅れが問題視されています。自治体レベルでの計画策定が不十分なため、避難困難地域の改善が進まないケースも少なくありません。これらの複合的な要因が、全国にある避難困難地域の現状を生んでいるのです。

5. まとめ

全国には少なくとも585地区が存在し、住民は23万人を超えます。

避難が困難である理由は「高台・建物が近くにない」ことや「避難タワー建設の適地・予算がない」ことが挙げられます。

それに対して、迅速な津波対策が求められています。

まず、住民が安全に逃げるためのインフラを整備することが大切です。

避難タワーの整備や車での避難の導入も重要な対策です。

また、自治体間での情報共有と連携を強化することで、より効率的な避難計画の策定が可能になります。

例えば、福島県いわき市では避難地域の整備が急務となっており、約5万1000人が避難困難地域に住んでいます。

このような地域においては、特に早急な対策が必要です。

さらに、避難困難地域が特定されない場合がありますが、精密な調査とデータの更新を継続することが不可欠です。

政府と自治体が協力し、住民の安全を確保できる体制を築くことが望まれます。

避難困難地域における現状を改善し、住民の命を守るためには、多角的なアプローチと迅速な対策が重要であるといえます。