1. 震災復興特別交付税とは

震災復興特別交付税は、日本政府が東日本大震災の影響を受けた地域の復興を支援するために導入した特別な交付税制度です。

この制度の目的は、被災地域の自治体が迅速に復旧・復興を進めるための財源を確保し、地域のインフラや公共サービスの再建を促進することにあります。

東日本大震災は2011年3月11日に発生し、東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。

この震災により、多くのインフラが破壊され、多くの人々が生活基盤を失いました。

このような状況に直面し、政府は迅速な復興に向けた政策を打ち出す必要がありました。

そこで創設されたのが、震災復興特別交付税制度です。

震災復興特別交付税は、国から地方自治体への財政援助として提供されます。

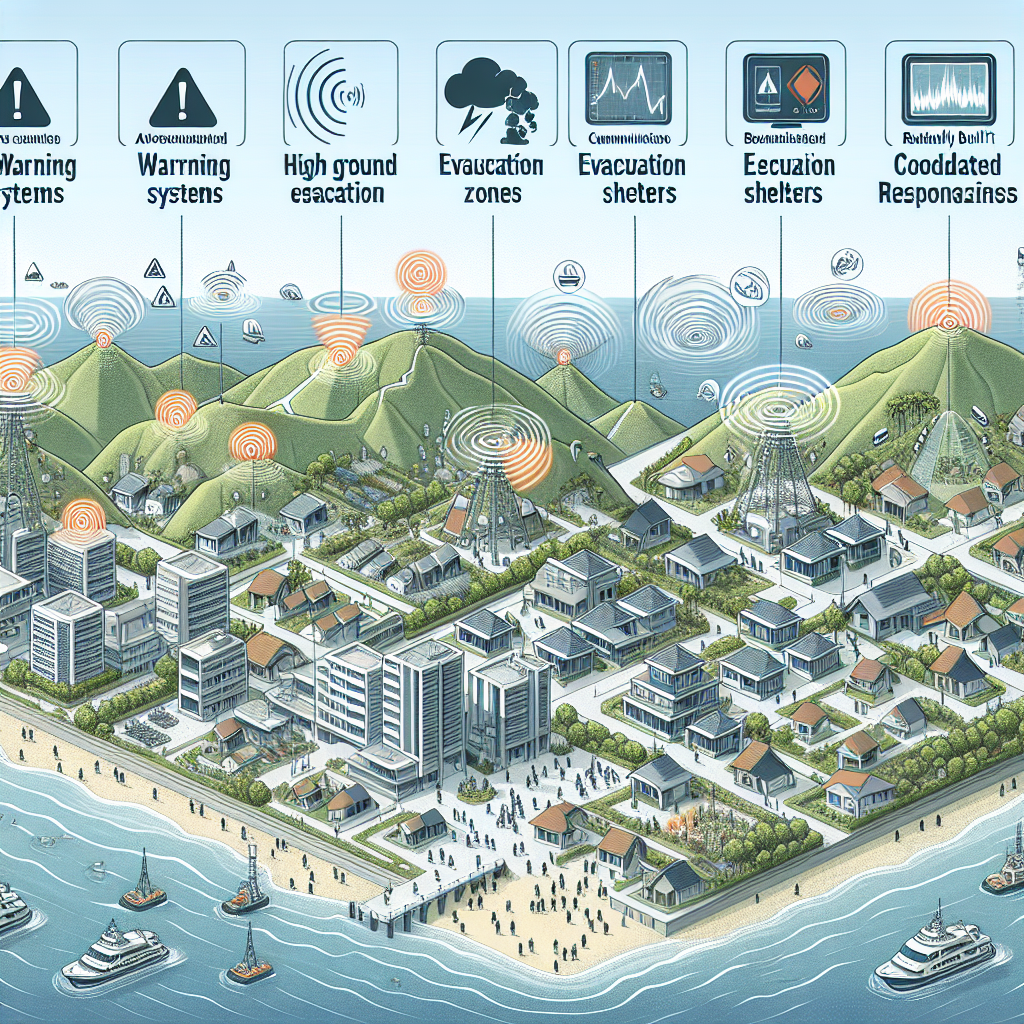

被災地域の自治体は、この特別交付税を使用して、道路・学校・公営住宅などのインフラ復旧、コミュニティの再建、災害対策強化など幅広い用途に資金を充てることができます。

この交付税は、その時点で必要と考えられる被災地のニーズを考慮して毎年設定され、自治体に配布される仕組みとなっています。

震災復興特別交付税により、被災地は速やかにインフラや公共サービスの再構築を進めることができました。

これにより、住民の生活の安定化と地域経済の再生が進みました。

しかし、一方では、制度の複雑さや透明性の確保、効果的な資金の使い方についての課題も指摘されています。

また、中長期的な視点で、地方自治体が自主的に復興計画を策定し、持続的な地域発展に繋げていくことが求められています。

震災復興特別交付税は、震災後の日本を支える重要な制度として、多大な貢献を果たしてきました。

しかし、復興は単に元の状態への回復ではなく、より良い状態への変革をも含むものであるため、制度の柔軟性や改善が絶えず求められています。

今後も被災地のニーズに応えつつ、全国規模での災害対策を視野に入れた持続可能な復興を目指していくことが重要です。

この制度の目的は、被災地域の自治体が迅速に復旧・復興を進めるための財源を確保し、地域のインフラや公共サービスの再建を促進することにあります。

東日本大震災は2011年3月11日に発生し、東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。

この震災により、多くのインフラが破壊され、多くの人々が生活基盤を失いました。

このような状況に直面し、政府は迅速な復興に向けた政策を打ち出す必要がありました。

そこで創設されたのが、震災復興特別交付税制度です。

震災復興特別交付税は、国から地方自治体への財政援助として提供されます。

被災地域の自治体は、この特別交付税を使用して、道路・学校・公営住宅などのインフラ復旧、コミュニティの再建、災害対策強化など幅広い用途に資金を充てることができます。

この交付税は、その時点で必要と考えられる被災地のニーズを考慮して毎年設定され、自治体に配布される仕組みとなっています。

震災復興特別交付税により、被災地は速やかにインフラや公共サービスの再構築を進めることができました。

これにより、住民の生活の安定化と地域経済の再生が進みました。

しかし、一方では、制度の複雑さや透明性の確保、効果的な資金の使い方についての課題も指摘されています。

また、中長期的な視点で、地方自治体が自主的に復興計画を策定し、持続的な地域発展に繋げていくことが求められています。

震災復興特別交付税は、震災後の日本を支える重要な制度として、多大な貢献を果たしてきました。

しかし、復興は単に元の状態への回復ではなく、より良い状態への変革をも含むものであるため、制度の柔軟性や改善が絶えず求められています。

今後も被災地のニーズに応えつつ、全国規模での災害対策を視野に入れた持続可能な復興を目指していくことが重要です。

2. 制度設立の背景

震災復興特別交付税制度は、2011年3月11日に発生した東日本大震災を経て、日本政府によって創設されました。

この震災は東北地方を中心に壊滅的な被害をもたらし、多くの自治体が深刻な課題に直面しました。

震災発生直後、多数のインフラが破壊され、人々は生活基盤を失い、地域社会は混乱に陥りました。

これに対抗するために、日本政府は迅速な対応を求められました。

そこで政府は、大規模で長期間にわたる復興支援を可能にする特別な財源として、震災復興特別交付税制度を制定しました。

この制度の役割は、被災地域の自治体に対する財政的支援を確保し、迅速かつ効果的に地域再生を進めることにあります。

震災の影響を受けた地域には、道路や学校、公営住宅などのインフラ再建に加え、コミュニティの復興や災害対策の強化が急務であり、特別交付税はこれらのニーズを支えるための基盤となりました。

この背景には、迅速で効率的な復興が日本全体の安定と発展に不可欠であるという認識が存在していました。

この震災は東北地方を中心に壊滅的な被害をもたらし、多くの自治体が深刻な課題に直面しました。

震災発生直後、多数のインフラが破壊され、人々は生活基盤を失い、地域社会は混乱に陥りました。

これに対抗するために、日本政府は迅速な対応を求められました。

そこで政府は、大規模で長期間にわたる復興支援を可能にする特別な財源として、震災復興特別交付税制度を制定しました。

この制度の役割は、被災地域の自治体に対する財政的支援を確保し、迅速かつ効果的に地域再生を進めることにあります。

震災の影響を受けた地域には、道路や学校、公営住宅などのインフラ再建に加え、コミュニティの復興や災害対策の強化が急務であり、特別交付税はこれらのニーズを支えるための基盤となりました。

この背景には、迅速で効率的な復興が日本全体の安定と発展に不可欠であるという認識が存在していました。

3. 特別交付税の仕組み

震災復興特別交付税は、日本政府が東日本大震災の被害を受けた地域の復興を支援するために設けた特別な制度です。この交付税の目的は、被災した地域が迅速に復旧し、生活を再建するための財源の確保にあります。特別交付税の財源により、地域のインフラや公共サービスの再建が進められてきました。特別交付税の仕組みについて詳しく見ていきましょう。まず、この交付税は国から被災した自治体への財政的な援助として提供されます。これは、道路、学校、公営住宅といったインフラの復元に使用されるだけでなく、コミュニティの再建や災害対策の強化にも資金が充てられます。このように、広範囲にわたる用途での資金活用が可能です。

さらに、特別交付税の額は、毎年被災地のニーズに応じて変わります。年度ごとのニーズ分析に基づいて柔軟に設定され、資金が地方自治体に配布されるのです。このため、自治体は地域の現状と課題に即した効果的な復興計画を立てやすくなっています。こうした柔軟性が、特別交付税の大きな特長といえるでしょう。

特別交付税を通じて、被災地ではインフラの急速な復旧とともに、住民の生活が安定化し、地域経済が活性化しています。しかしその一方で、制度の複雑さや、透明性の確保に関する問題も残されています。持続的な地域発展のためには、地方自治体が自主性を持って復興計画を策定し、実行していくことが求められます。

4. 効果と今後の課題

震災復興特別交付税は、東日本大震災の影響を受けた地域において、迅速かつ効率的な復興を支える制度です。

この制度を通じて、被災した自治体は必要な財源を確保し、インフラの再構築や公共サービスの整備に取り組んでいます。

インフラの迅速な再建は、住民の生活の安定化に大きく寄与し、地域経済の再生を促進します。

このような取り組みは、被災地のコミュニティの再生や復旧を支える基盤となっています。

しかし、震災復興特別交付税を用いるにあたっては、いくつかの課題も存在します。

特筆すべきは制度の複雑性です。

資金の配分方法や使途には細かな規定があり、自治体がこれを完全に理解し、効果的に活用するには高度な専門性が求められます。

このため、制度の透明性を高め、資金の有効活用を図るための仕組み作りが急務です。

加えて、中長期的な視点での取り組みも欠かせません。

現在の制度は短期的な復興に焦点を当てがちですが、持続可能な地域発展には長期的視点での計画策定と自主的な復興努力が不可欠です。

地方自治体は、日々変化する地域のニーズを反映した復興計画を導入し、自立性を持ちつつ、支援体制を整える必要があります。

震災復興特別交付税がもたらす恩恵は非常に大きいものの、より良い復興を遂行するためには、柔軟な制度の運用と改善が求められます。

制度の枠組みを超えて、被災地の特有のニーズに応じた対応を進めることで、さらに強固な地域復興が可能となるでしょう。

今後も、全国規模での災害対策を見据えた持続可能な発展を目指し、各地域が一丸となって取り組んでいくことが求められています。

以上のように、震災復興特別交付税は単なる財政支援を超え、地域再生の要として多面的な役割を果たしています。

この制度を通じて、被災した自治体は必要な財源を確保し、インフラの再構築や公共サービスの整備に取り組んでいます。

インフラの迅速な再建は、住民の生活の安定化に大きく寄与し、地域経済の再生を促進します。

このような取り組みは、被災地のコミュニティの再生や復旧を支える基盤となっています。

しかし、震災復興特別交付税を用いるにあたっては、いくつかの課題も存在します。

特筆すべきは制度の複雑性です。

資金の配分方法や使途には細かな規定があり、自治体がこれを完全に理解し、効果的に活用するには高度な専門性が求められます。

このため、制度の透明性を高め、資金の有効活用を図るための仕組み作りが急務です。

加えて、中長期的な視点での取り組みも欠かせません。

現在の制度は短期的な復興に焦点を当てがちですが、持続可能な地域発展には長期的視点での計画策定と自主的な復興努力が不可欠です。

地方自治体は、日々変化する地域のニーズを反映した復興計画を導入し、自立性を持ちつつ、支援体制を整える必要があります。

震災復興特別交付税がもたらす恩恵は非常に大きいものの、より良い復興を遂行するためには、柔軟な制度の運用と改善が求められます。

制度の枠組みを超えて、被災地の特有のニーズに応じた対応を進めることで、さらに強固な地域復興が可能となるでしょう。

今後も、全国規模での災害対策を見据えた持続可能な発展を目指し、各地域が一丸となって取り組んでいくことが求められています。

以上のように、震災復興特別交付税は単なる財政支援を超え、地域再生の要として多面的な役割を果たしています。

5. まとめ

震災復興特別交付税制度が、被災地域再生の礎となっています。この制度は、日本政府が被災地域の迅速な復興を可能にするための重要な財源を提供しており、地域のインフラや公共サービスの復旧を大きく後押ししています。その背景には、2011年3月の東日本大震災という、甚大な被害をもたらした未曾有の災害があります。多くの人々が生活基盤を失い、早急な復旧が必要な状況の中で、この特別交付税が創設されました。被災地の自治体は、この財源を用いて、道路、学校、公営住宅などのインフラの復旧やコミュニティの再建に取り組み、災害対策を強化することができました。このような支援を通じて、被災地では住民の生活が安定し、地域経済の再生も進んでいます。しかし、制度の運用面においては、複雑さの解消、透明性の向上、資金の効果的な活用といった課題が残されています。さらに、地方自治体が自主的な復興計画を策定し、持続可能な発展を図ることの重要性も指摘されています。

震災復興特別交付税は、ただ元に戻すだけでなく、より良い地域を目指すための重要な支えです。制度の改善や柔軟な運用を続けることで、被災地の多様なニーズに応えつつ、全国的な視点で災害対策を考慮した持続可能な続じていくこと求められています。