1. 直轄権限代行の概要

|

0 kmを迂回する路線で、バイパス総延長6.2 kmのうち、峠越え区間の3.3 kmは2015年度(平成27年度)に国土交通省直轄権限代行区間として整備される事が決定し、全長2.9 kmの十文字トンネルがある。権限代行区間は概成後、2021年(令和3年)9月に福島県に引き渡され、福島県施工区間と合わせた全線が2022年(…

30キロバイト (4,111 語) - 2024年12月31日 (火) 22:57

|

日本の道路法に基づいて運用される直轄権限代行制度は、道路管理において非常に重要な役割を担っています。

この制度は、国土交通省が地方自治体に代わり、特に国道や主要地方道の整備を効率的に進めるために採用されています。

地方自治体では、時に資金や技術が不足しているため、このような広域的視点での管理が求められる道路については、国が直接的にその整備を行うことが必要となります。

\n\n直轄権限代行は、全国規模での道路網の一貫性を保つためにも重要です。

これにより、高い整備基準を維持しつつ、経済活動の効率化や自然災害時の迅速な対応を可能にしています。

また、この制度の導入により、地方自治体が抱える資金的・技術的問題を国の力で補い、より迅速で効果的な道路整備が実現可能となりました。

\n\nしかしながら、制度には課題も存在します。

それは地方自治体の実情が必ずしも国の方針に充分反映されない可能性があること、そして国が直轄する事業が増えることにより、国家予算の負担が増加することです。

さらに、地方で行えるはずのプロジェクトが国によって行われる結果、地域の自主的能力の向上を妨げる恐れもあります。

\n\n直轄権限代行制度は、非常に重要であり、適切な活用が求められます。

このためには国と地方との連携が不可欠であり、現地のニーズに応じた柔軟な対応が必要とされます。

この制度が有効に機能し続けるためにも、国と地方自治体が協力し、持続可能で効率的な道路管理を続けていくことが重要です。

この制度は、国土交通省が地方自治体に代わり、特に国道や主要地方道の整備を効率的に進めるために採用されています。

地方自治体では、時に資金や技術が不足しているため、このような広域的視点での管理が求められる道路については、国が直接的にその整備を行うことが必要となります。

\n\n直轄権限代行は、全国規模での道路網の一貫性を保つためにも重要です。

これにより、高い整備基準を維持しつつ、経済活動の効率化や自然災害時の迅速な対応を可能にしています。

また、この制度の導入により、地方自治体が抱える資金的・技術的問題を国の力で補い、より迅速で効果的な道路整備が実現可能となりました。

\n\nしかしながら、制度には課題も存在します。

それは地方自治体の実情が必ずしも国の方針に充分反映されない可能性があること、そして国が直轄する事業が増えることにより、国家予算の負担が増加することです。

さらに、地方で行えるはずのプロジェクトが国によって行われる結果、地域の自主的能力の向上を妨げる恐れもあります。

\n\n直轄権限代行制度は、非常に重要であり、適切な活用が求められます。

このためには国と地方との連携が不可欠であり、現地のニーズに応じた柔軟な対応が必要とされます。

この制度が有効に機能し続けるためにも、国と地方自治体が協力し、持続可能で効率的な道路管理を続けていくことが重要です。

2. 制度の背景

直轄権限代行制度の背景には、全国的な視野で道路網を一貫して整備する必要性があります。

これにより、経済活動の円滑化や、災害時の迅速な対応が可能になります。

例えば、日本は地震や台風といった自然災害が多い国ですが、こうした災害時に迅速に対応するためには、国道や主要地方道の一貫性が欠かせません。

この制度により、国が直接管理することで、道路網全体の整備を計画的に行えるのです。

\n\nまた、道路整備には多額の資金が必要であり、地方自治体だけでは賄いきれない課題があります。

そこで、国が支援を行うことで、道路の開発や改修が円滑に進められるのです。

地方はこのサポートを受けることで、より多くのプロジェクトに取り組むことができ、地域の活性化に寄与します。

\n\nさらに、国が主導することで、技術力の集約が図られ、各地で均一かつ高度な道路整備が実現可能になります。

地方自治体だけでは手に余る技術的な課題も、この制度を通じて解決されるのです。

\n\n最終的に、直轄権限代行制度の背景には、経済的効率性の追求と、地方自治体のサポートという二つの要素が大きく関与しているのです。

これにより、経済活動の円滑化や、災害時の迅速な対応が可能になります。

例えば、日本は地震や台風といった自然災害が多い国ですが、こうした災害時に迅速に対応するためには、国道や主要地方道の一貫性が欠かせません。

この制度により、国が直接管理することで、道路網全体の整備を計画的に行えるのです。

\n\nまた、道路整備には多額の資金が必要であり、地方自治体だけでは賄いきれない課題があります。

そこで、国が支援を行うことで、道路の開発や改修が円滑に進められるのです。

地方はこのサポートを受けることで、より多くのプロジェクトに取り組むことができ、地域の活性化に寄与します。

\n\nさらに、国が主導することで、技術力の集約が図られ、各地で均一かつ高度な道路整備が実現可能になります。

地方自治体だけでは手に余る技術的な課題も、この制度を通じて解決されるのです。

\n\n最終的に、直轄権限代行制度の背景には、経済的効率性の追求と、地方自治体のサポートという二つの要素が大きく関与しているのです。

3. メリットとその重要性

直轄権限代行制度のメリットは、地域を超えた視点での計画・管理が可能になることです。

国が主導することで、地域間にまたがる広域的な道路網の整備が、効果的に進められます。

これにより、交通の流れがスムーズになり、経済活動の活性化に寄与します。

\n\n次に、資金と技術の一点集中が可能になり、大規模なインフラプロジェクトも短期間で成果を上げやすくなります。

地方自治体単独では賄えないような事業に対して、国の技術力と財政的支援が集結することで、スピーディーかつ効率的な道路整備が進みます。

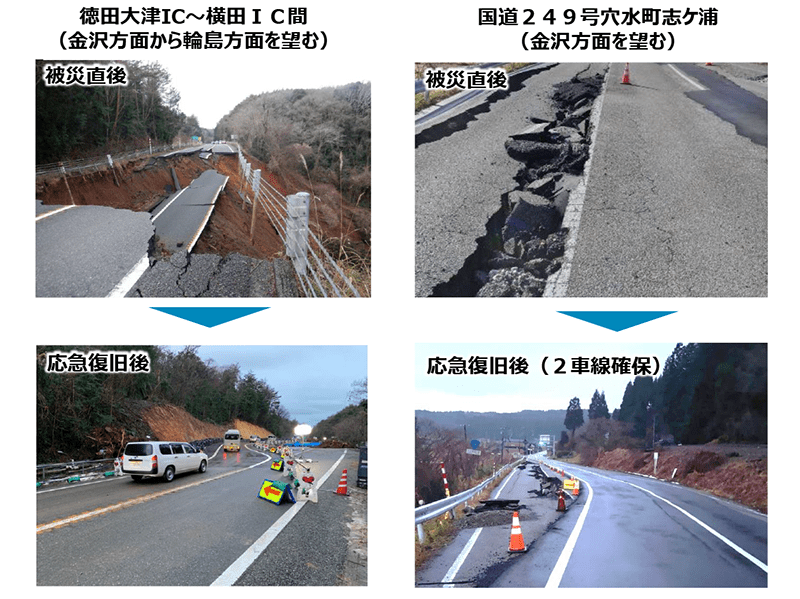

\n\nさらに、災害に対する強化された対応力が挙げられます。

災害時には国が連携し、一貫性のある対応が可能な道路インフラの整備を進めることができます。

これにより、災害発生後の迅速な復旧や避難路の確保が容易になり、安全性が大幅に向上します。

\n\nこのように、直轄権限代行制度は、道路整備における広域的視点の導入、資源の集中、そして災害対策の強化という重要な役割を果たしています。

制度の目的を果たしつつ、持続可能な開発を進めるためには、国と地方自治体の連携と、地域の現状に即した対応が求められます。

国が主導することで、地域間にまたがる広域的な道路網の整備が、効果的に進められます。

これにより、交通の流れがスムーズになり、経済活動の活性化に寄与します。

\n\n次に、資金と技術の一点集中が可能になり、大規模なインフラプロジェクトも短期間で成果を上げやすくなります。

地方自治体単独では賄えないような事業に対して、国の技術力と財政的支援が集結することで、スピーディーかつ効率的な道路整備が進みます。

\n\nさらに、災害に対する強化された対応力が挙げられます。

災害時には国が連携し、一貫性のある対応が可能な道路インフラの整備を進めることができます。

これにより、災害発生後の迅速な復旧や避難路の確保が容易になり、安全性が大幅に向上します。

\n\nこのように、直轄権限代行制度は、道路整備における広域的視点の導入、資源の集中、そして災害対策の強化という重要な役割を果たしています。

制度の目的を果たしつつ、持続可能な開発を進めるためには、国と地方自治体の連携と、地域の現状に即した対応が求められます。

4. 課題と潜在的な問題

直轄権限代行制度はその効率性や広域的な視点が評価されていますが、実際にはいくつもの課題が内包されています。

その一つが地方自治体との調整不足です。

国が主導して進めるプロジェクトは、地域の具体的なニーズや状況が十分に考慮されないまま進行することがあり、結果として地方自治体の意図や計画と食い違う場合があります。

これにより、地域住民の不満や不信感を招くことにもつながるでしょう。

\n\nまた、こうした制度は国予算への影響も無視できない問題です。

本来、地方自治体が負担すべき道路管理が国に集中されることで、国の財政負担が増大します。

特に、大規模プロジェクトが多岐に渡ると、国の予算は逼迫し、他の重要な公共事業に影響を及ぼす危険性があります。

そして、国が自治体の代わりに管理を進めることは、自治体自体の能力向上の機会を奪うことにもつながり得ます。

地域の事情に即した自治体の能力が育たないと、今後の地方自治体の運営において課題となることが懸念されます。

\n\nさらに、この制度には潜在的な運用上の問題も潜んでいます。

国主導の事業は、時に中央からの指示が優先されがちで、地方の独自性を尊重した運営が阻まれる場合があります。

こうした状況を避けるためにも、制度運用における透明性の確保と、地方自治体との継続的な対話が重要とされています。

\n\nこれらの課題を解決するためには、国と地方自治体がともに協力し、バランスの取れた制度運用を目指すことが必要です。

地域の声を取り入れながら、持続可能な道路管理の在り方を追求することで、直轄権限代行制度をより効果的に活用することが求められます。

5つ

その一つが地方自治体との調整不足です。

国が主導して進めるプロジェクトは、地域の具体的なニーズや状況が十分に考慮されないまま進行することがあり、結果として地方自治体の意図や計画と食い違う場合があります。

これにより、地域住民の不満や不信感を招くことにもつながるでしょう。

\n\nまた、こうした制度は国予算への影響も無視できない問題です。

本来、地方自治体が負担すべき道路管理が国に集中されることで、国の財政負担が増大します。

特に、大規模プロジェクトが多岐に渡ると、国の予算は逼迫し、他の重要な公共事業に影響を及ぼす危険性があります。

そして、国が自治体の代わりに管理を進めることは、自治体自体の能力向上の機会を奪うことにもつながり得ます。

地域の事情に即した自治体の能力が育たないと、今後の地方自治体の運営において課題となることが懸念されます。

\n\nさらに、この制度には潜在的な運用上の問題も潜んでいます。

国主導の事業は、時に中央からの指示が優先されがちで、地方の独自性を尊重した運営が阻まれる場合があります。

こうした状況を避けるためにも、制度運用における透明性の確保と、地方自治体との継続的な対話が重要とされています。

\n\nこれらの課題を解決するためには、国と地方自治体がともに協力し、バランスの取れた制度運用を目指すことが必要です。

地域の声を取り入れながら、持続可能な道路管理の在り方を追求することで、直轄権限代行制度をより効果的に活用することが求められます。

5つ

5. 最後に

直轄権限代行制度は、日本の道路管理において非常に重要な役割を果たしており、その意義は多岐にわたります。

まず、この制度により、国が広域的な視点で道路整備をリードすることが可能となり、地方自治体では対応が難しい大規模なインフラ整備が進められます。

これは、地域住民の生活基盤を支えるだけでなく、経済活動にも大きな影響を与えるため、非常に有意義です。

そして、この仕組みにより、地方では施工が難しいと思われる複雑な技術や、資金の不足による整備遅延などの問題を国が肩代わりすることで、迅速かつ効率的な対応が可能になります。

さらに、直轄権限代行制度は災害時の防災力向上にも貢献します。

重大な災害により寸断された道路の迅速な復旧が求められる際にも、国が主導することで円滑な対応が実現できます。

ただし、これには、地方の声を反映させ、調和をとることが求められます。

国と地方自治体がしっかりと連携することで、道路整備が本来の目的を果たし、持続可能なインフラが維持されることが期待されます。

持続可能な未来を築くためにも、国と地方が協力し合い、適切な役割分担を持って進む姿勢が重要です。

以上のように、直轄権限代行制度は、国と地方自治体の協力を基にした、効果的かつ効率的な道路管理を追求するための制度として、これからも注目されるべき存在と言えるでしょう。

まず、この制度により、国が広域的な視点で道路整備をリードすることが可能となり、地方自治体では対応が難しい大規模なインフラ整備が進められます。

これは、地域住民の生活基盤を支えるだけでなく、経済活動にも大きな影響を与えるため、非常に有意義です。

そして、この仕組みにより、地方では施工が難しいと思われる複雑な技術や、資金の不足による整備遅延などの問題を国が肩代わりすることで、迅速かつ効率的な対応が可能になります。

さらに、直轄権限代行制度は災害時の防災力向上にも貢献します。

重大な災害により寸断された道路の迅速な復旧が求められる際にも、国が主導することで円滑な対応が実現できます。

ただし、これには、地方の声を反映させ、調和をとることが求められます。

国と地方自治体がしっかりと連携することで、道路整備が本来の目的を果たし、持続可能なインフラが維持されることが期待されます。

持続可能な未来を築くためにも、国と地方が協力し合い、適切な役割分担を持って進む姿勢が重要です。

以上のように、直轄権限代行制度は、国と地方自治体の協力を基にした、効果的かつ効率的な道路管理を追求するための制度として、これからも注目されるべき存在と言えるでしょう。