1. マネーロンダリングとは

|

資金洗浄 (マネーローンダリングからのリダイレクト)

マニ・ローンダリング(英語発音: [ˈmʌnɪ ˈlɔːndərɪŋ])。金融庁・警察庁などの公的文書では「マネー・ローンダリング」で統一されており、経済産業省では「マネー・ロンダリング」、外務省・報道では「マネーロンダリング」の使用が多く、「資金洗浄」単体での表記はまれである。略称は「マネロン」。 ^…

41キロバイト (5,185 語) - 2024年12月22日 (日) 00:09

|

次に進むのが「分離(Layering)」という段階で、収入の出所を隠すために複数の取引や拠点をまたぐ形で金銭を移動させます。国際的な送金や、シェルカンパニーの利用などを通じ、資金の流れを複雑化させることで、調査者を混乱に陥れ、追跡を困難にします。

最終段階の「統合(Integration)」では、マネーロンダリングによって浄化された資金が合法的な事業や資産として戻されます。実際には不動産の購入、事業への投資、合法的な取引に見せかける形で社会に再統合され、表向きには正当な利益のように見せかけます。

この不正行為を抑制するため、多くの国々は厳格な規制と監視体制を導入しています。例えば、金融機関におけるKYC(顧客確認)手続きや、異常取引の監視システムは不可欠であり、さらにはFATFといった国際機関が多国間で連携し、戦略を共同で実施しています。

現代社会では、マネーロンダリングの問題は国内に留まらず、グローバルな社会問題として大きく捉えられています。特に、電子マネーや仮想通貨の登場により、匿名性が高くなり、さらに巧妙な手段で行われるようになりました。そのため、各国の法律が連携し合うことはもちろん、技術的な対策の強化も求められています。

そのため、マネーロンダリングは国際的な脅威となっており、それを防ぐための国際協力や法整備が一層の重要性を持っています。国を超えた対応と技術の進化が解決の鍵を握ります。

2. マネーロンダリングの3つの段階

続いての「分離(Layering)」では、複雑な手法を用いて資金の出所を一層わかりにくくする段階です。国際的な送金や架空取引の利用、または高額商品の購入・転売を通じて資金の流れを追跡不可能にする試みが行われます。この段階では、資金がしばしば国境を越えて移動し、元の出所の特定が困難となります。

最後の段階である「統合(Integration)」は、不正に得た資金が通常の経済活動の一部として戻されるプロセスです。これは合法的な投資や不動産購入、企業の買収などを通じて行われます。ここで得られる資金は、既に「クリーン」なものとみなされ、社会に受け入れられます。

マネーロンダリングは法令による規制や金融機関の監視下にあり、多くの国際機関が連携して、その未然防止や摘発を強化しています。特にFATF(金融活動作業部会)の監督の下、各国は共同で対策を講じており、金融テクノロジーの進化に合わせた法律の拡充が進められています。

3. 防止策と国際的取り組み

また、テロ資金供与や不正資金の流入を防ぐためには、国境を越えた取り組みが不可欠です。電子マネーや仮想通貨の普及に伴い、これらを利用した新たなマネーロンダリング手法が問題となっており、各国の法律と技術の進歩が求められます。

各国間の協力と調整は、国際的なマネーロンダリング問題の解決に向けた鍵となります。このため、各国は情報共有の強化、法令の整備、技術的な進歩に基づいたアプローチを積極的に採用することが求められています。

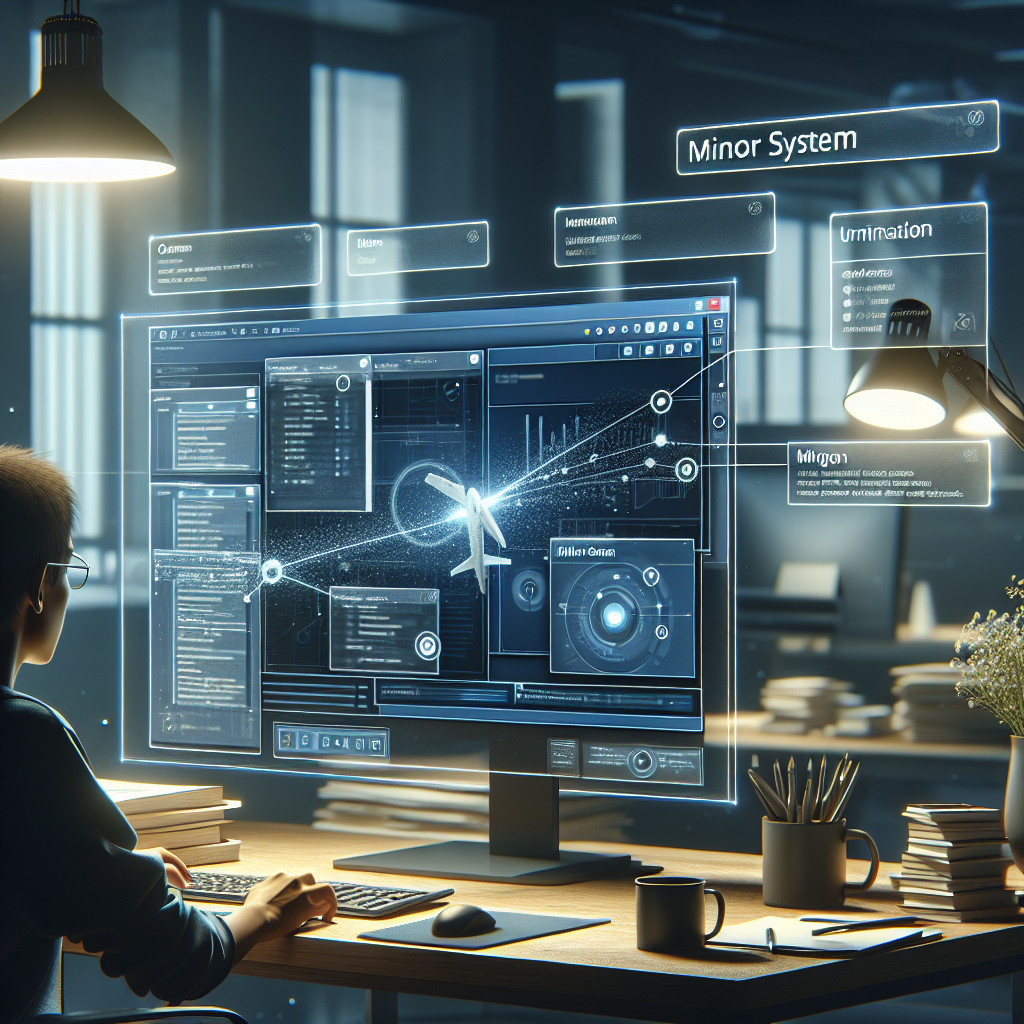

4. テクノロジーの影響

特に電子マネーや仮想通貨といった新しい金融技術の登場により、犯罪者はますます巧妙な手段で資金洗浄を行うことが可能になっています。

これらの技術は、従来の金融システムと比べ匿名性が高く、ユーザーの身元を隠すことが容易であるため、資金の流れを追跡することが一層困難になっています。

\n\n電子マネーや仮想通貨の匿名性は、個人間での迅速な取引を可能にする一方で、不正行為に利用されるリスクも高まっています。

実際、不正資金が匿名のまま国境を越えて移動することにより、従来の法的手段では完全に制御しきれない状況が生まれています。

\n\nこのような状況を打開するためには、包括的なアプローチが必要とされています。

これには、国際的な枠組みづくりや法規制の強化だけでなく、AIやブロックチェーンなどの新技術を活用した監視体制の強化も含まれます。

AI技術を用いることで、不正取引をリアルタイムで検出し、迅速な対応が可能となるかもしれません。

また、ブロックチェーン技術は取引の透明性を高め、マネーロンダリングの手口を困難にする力を持っています。

\n\nしたがって、テクノロジーの進化は、マネーロンダリングを防止し、正当な資金の流れを確保するための強力な手段となる可能性を秘めています。

この先進的なアプローチは、各国が協力してグローバルな問題に対処するための鍵となるでしょう。

5. まとめ

犯罪組織にとって活動の生命線となるこのプロセスは、国内のみならず国際的な規模で対応が求められています。

不正所得を正当化するための手法は、複雑化する金融市場や新技術の台頭とともに進化しています。

\n\nマネーロンダリングは、大きく3つの段階「配置(Placement)」「分離(Layering)」「統合(Integration)」にわたって行われます。

第一の段階である配置では、不正に得た金銭が金融システムに何らかの形で組み入れられます。

ここでは現金を銀行口座に分散したり、カジノで使用するなど、様々な手法が取られます。

次の分離の段階では、得た金銭を複雑化するために国際的な送金や架空の取引が利用されます。

最終的には統合の段階で、マネーが合法的な資産や事業とされます。

\n\nこのようなプロセスに対抗するために、法律と技術の融合が重要となります。

特に顧客識別制度(KYC)や不審取引の監視は、金融機関に求められる必須の対策です。

FATF(金融活動作業部会)などの国際機関は、マネーロンダリング対策の枠組みを策定し各国の協力を促進しています。

\n\n電子マネーや仮想通貨の普及によって、より高度で複雑な資金洗浄手段が用いられるようになり、さらなる法的および技術的な進化が求められます。

国際的な協力と、最新技術を活用した対応がますます不可欠となる時代に突入しています。

この重大な国際課題に立ち向かうために、法律、技術、国際協力の三位一体となった取り組みが必要です。