1. 再審制度とは

|

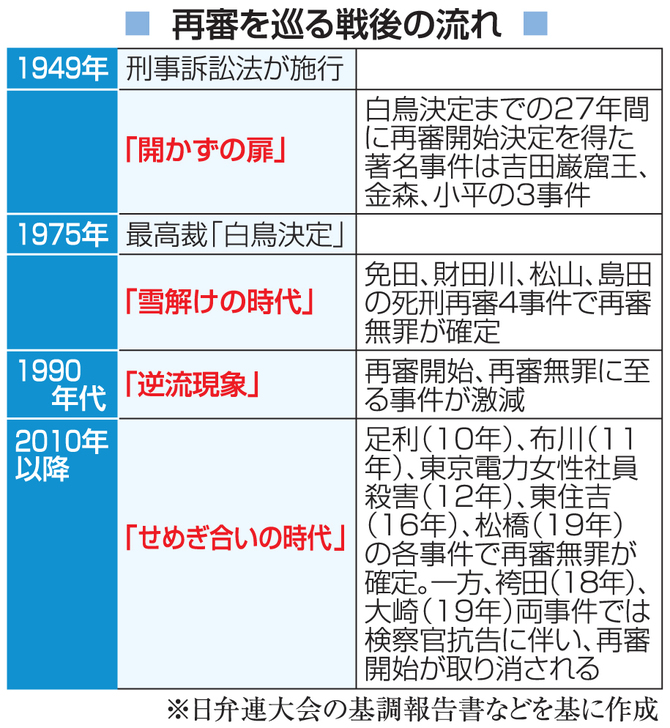

は有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。また、日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2 - 3件程度と極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と言われている。 再審の請求ができる理由は、刑事訴訟法および民事訴訟法にそれぞれ定められている。…

38キロバイト (5,777 語) - 2024年10月23日 (水) 12:39

|

再審制度は、司法制度の公正さを保つために必須のプロセスとして位置付けられています。

これは、刑事裁判や民事裁判において誤った判決が下されてしまった場合、その判決を修正するための法的手段を提供します。

そのため、判決が一旦確定した後でも、新しい証拠や事実が見つかった場合には、再度裁判を開くことができるのです。

この再審制度の存在そのものが、司法制度の公平性を保証し、無実の者が不当に罰せられることを防ぐための重要な役割を果たしています。

\n\n再審制度は、主に「新たな証拠の出現」、「証言の変動」、および「司法の誤り」の三つの理由に基づいて申請されます。

新たな証拠とは、判決に大きな影響を与える可能性がある証拠の発見を指し、証言の変動は、証人が過去の証言を撤回または変更するケースを含みます。

また、司法の誤りは、裁判過程において手続き上のミスや法令の解釈ミスが判明した場合に該当します。

\n\nこの制度の最たる意義は、何よりも人権の保護にあります。

誤判により罪を負わされた者の権利を守ることは重要であり、正義を回復するための再審制度は必須です。

また、このプロセスにより、司法制度全体の信頼性も向上します。

誤判を訂正することで、国民の司法に対する信頼が強固なものになり、さらに事実や証拠を再評価し、適正な判断を得る機会を提供することで、司法制度の信頼性が高まり続けるのです。

\n\n再審請求はまず、有資格者によって裁判所に申請されます。

続いて、裁判所はその再審請求の妥当性を審査し、再審を開始すべきかどうかを決定します。

再審が許可されれば、新しい判決が下されることになります。

このようにして、再審制度は法的正義の達成に向けた重要な挑戦であり、多くの利点を有する一方で、証拠や証言の信頼性の確認や、時間、コストの問題など、さまざまな課題にも直面しています。

しかしながら、再審制度が司法制度の公正性と信頼性を守る上で欠かせないことは言うまでもありません。

そこにさらなる改善と改革の道が求められているのです。

これは、刑事裁判や民事裁判において誤った判決が下されてしまった場合、その判決を修正するための法的手段を提供します。

そのため、判決が一旦確定した後でも、新しい証拠や事実が見つかった場合には、再度裁判を開くことができるのです。

この再審制度の存在そのものが、司法制度の公平性を保証し、無実の者が不当に罰せられることを防ぐための重要な役割を果たしています。

\n\n再審制度は、主に「新たな証拠の出現」、「証言の変動」、および「司法の誤り」の三つの理由に基づいて申請されます。

新たな証拠とは、判決に大きな影響を与える可能性がある証拠の発見を指し、証言の変動は、証人が過去の証言を撤回または変更するケースを含みます。

また、司法の誤りは、裁判過程において手続き上のミスや法令の解釈ミスが判明した場合に該当します。

\n\nこの制度の最たる意義は、何よりも人権の保護にあります。

誤判により罪を負わされた者の権利を守ることは重要であり、正義を回復するための再審制度は必須です。

また、このプロセスにより、司法制度全体の信頼性も向上します。

誤判を訂正することで、国民の司法に対する信頼が強固なものになり、さらに事実や証拠を再評価し、適正な判断を得る機会を提供することで、司法制度の信頼性が高まり続けるのです。

\n\n再審請求はまず、有資格者によって裁判所に申請されます。

続いて、裁判所はその再審請求の妥当性を審査し、再審を開始すべきかどうかを決定します。

再審が許可されれば、新しい判決が下されることになります。

このようにして、再審制度は法的正義の達成に向けた重要な挑戦であり、多くの利点を有する一方で、証拠や証言の信頼性の確認や、時間、コストの問題など、さまざまな課題にも直面しています。

しかしながら、再審制度が司法制度の公正性と信頼性を守る上で欠かせないことは言うまでもありません。

そこにさらなる改善と改革の道が求められているのです。

2. 再審請求の主な理由

再審請求の理由は、新たな証拠の発見、証言の変動、司法の誤りなどに基づくものです。

新しい証拠が見つかった場合、その証拠が判決に影響を与える可能性があります。

例えば、かつては知られていなかった物証や、技術の進展によって新しく解析された証拠などが挙げられます。

これらは、裁判における事実認定に大きな影響を及ぼすことがあります。

また、証人がその証言を撤回または変更することも、判決を見直す理由となるのです。

このような場合、証言の変動が判決の正確性に疑問を投げかけるため、再審が求められることになります。

\nさらに、手続き上の誤りや法律解釈のミスが判明した場合も再審が請求されます。

司法過程における手続き的な誤りとは、例えば証拠の不正受理や、裁判官の偏見の疑いなどが含まれます。

法律解釈の誤りでは、適用する法律の選択ミスや、過去の判例の適用に誤りがある場合が対象となります。

これらの理由は、すべて再審が行われる重要な契機となります。

公正な裁判を受ける権利を保障するためにも、再審制度におけるこれらの理由の検証は極めて重要です。

\n再審制度は、これらの要因を考慮に入れることで、司法の公正性や正確性を確保しようとするものです。

再審請求が行われた場合に、その処理がいかに迅速かつ公正であるかは、司法制度全体への信頼に直結します。

このような制度が整い、適切に運用されることで、国民は安心して司法に依頼することができるのです。

新しい証拠が見つかった場合、その証拠が判決に影響を与える可能性があります。

例えば、かつては知られていなかった物証や、技術の進展によって新しく解析された証拠などが挙げられます。

これらは、裁判における事実認定に大きな影響を及ぼすことがあります。

また、証人がその証言を撤回または変更することも、判決を見直す理由となるのです。

このような場合、証言の変動が判決の正確性に疑問を投げかけるため、再審が求められることになります。

\nさらに、手続き上の誤りや法律解釈のミスが判明した場合も再審が請求されます。

司法過程における手続き的な誤りとは、例えば証拠の不正受理や、裁判官の偏見の疑いなどが含まれます。

法律解釈の誤りでは、適用する法律の選択ミスや、過去の判例の適用に誤りがある場合が対象となります。

これらの理由は、すべて再審が行われる重要な契機となります。

公正な裁判を受ける権利を保障するためにも、再審制度におけるこれらの理由の検証は極めて重要です。

\n再審制度は、これらの要因を考慮に入れることで、司法の公正性や正確性を確保しようとするものです。

再審請求が行われた場合に、その処理がいかに迅速かつ公正であるかは、司法制度全体への信頼に直結します。

このような制度が整い、適切に運用されることで、国民は安心して司法に依頼することができるのです。

3. 再審制度の意義と役割

再審制度の意義と役割について考えることは、司法制度の根本を理解する上で非常に重要です。

再審制度は、誤判や不正確な判決を是正するために存在する法的手続きです。

これにより、判決が確定した後でも新たな証拠や事実が展開された場合に、再度裁判を開く機会が提供されます。

この制度は、何よりも司法の公正性を維持するための要であり、無実の人々が不当な罰を受けることを防止するための重要な役割を果たしています。

\n\n再審制度の意義は、まず人権の保護にあります。

間違った判断により冤罪となった人々の権利を守り、正義を回復する手段として再審は機能します。

新しい証拠が示されたり、証人が以前の証言を撤回・変更した場合、それが判決に影響を与える可能性があるならば、その機会を再評価することは重要です。

この過程を経ることで、不公正な結果を是正するだけでなく、将来に対しても法律や手続きに沿った適切な判断を促進します。

\n\nまた、再審制度は司法の信頼性を高める役割も担っています。

冤罪や誤判が発覚した際、それを正す手段がないとすれば、裁判所への信頼は大きく損なわれかねません。

誤判を是正する過程が存在することにより、国民は司法制度の透明性や信頼性を確認することができます。

これにより、司法制度全体が持つ公正さと信頼を高めることができるのです。

\n\nさらに、再審制度は事実や証拠の再評価を促進し、適正な判断を導く機会を提供します。

裁判においては、全ての証拠が正確かつ完全に評価されることが求められますが、時には後の段階で新たな情報が判明することもあります。

こうした場面で再審制度は、再度事実を詳細に分析し、最初の判決が正しかったかを見直す機会を与えます。

これにより、適正な司法判断が下されることを確保します。

\n\nこのようにして再審制度は、司法制度の公正性と信頼性の維持に大きく寄与しています。

しかしながら、制度の運用には依然として多くの課題があり、証拠や証言の信頼性の確認、手続きの迅速化など、多方面での改善が求められます。

これらの課題を克服することが、再審制度をさらに強固で効果的なものとし、真に公正で信頼のおける司法制度の実現につながります。

再審制度は、誤判や不正確な判決を是正するために存在する法的手続きです。

これにより、判決が確定した後でも新たな証拠や事実が展開された場合に、再度裁判を開く機会が提供されます。

この制度は、何よりも司法の公正性を維持するための要であり、無実の人々が不当な罰を受けることを防止するための重要な役割を果たしています。

\n\n再審制度の意義は、まず人権の保護にあります。

間違った判断により冤罪となった人々の権利を守り、正義を回復する手段として再審は機能します。

新しい証拠が示されたり、証人が以前の証言を撤回・変更した場合、それが判決に影響を与える可能性があるならば、その機会を再評価することは重要です。

この過程を経ることで、不公正な結果を是正するだけでなく、将来に対しても法律や手続きに沿った適切な判断を促進します。

\n\nまた、再審制度は司法の信頼性を高める役割も担っています。

冤罪や誤判が発覚した際、それを正す手段がないとすれば、裁判所への信頼は大きく損なわれかねません。

誤判を是正する過程が存在することにより、国民は司法制度の透明性や信頼性を確認することができます。

これにより、司法制度全体が持つ公正さと信頼を高めることができるのです。

\n\nさらに、再審制度は事実や証拠の再評価を促進し、適正な判断を導く機会を提供します。

裁判においては、全ての証拠が正確かつ完全に評価されることが求められますが、時には後の段階で新たな情報が判明することもあります。

こうした場面で再審制度は、再度事実を詳細に分析し、最初の判決が正しかったかを見直す機会を与えます。

これにより、適正な司法判断が下されることを確保します。

\n\nこのようにして再審制度は、司法制度の公正性と信頼性の維持に大きく寄与しています。

しかしながら、制度の運用には依然として多くの課題があり、証拠や証言の信頼性の確認、手続きの迅速化など、多方面での改善が求められます。

これらの課題を克服することが、再審制度をさらに強固で効果的なものとし、真に公正で信頼のおける司法制度の実現につながります。

### 手続きの流れ再審請求が許可される際の手続きは以下のような流れになります。1. **再審の請求**: 有資格者が裁判所に再審を求める請求を行います。2. **審査**: 裁判所は、再審請求の妥当性を審査し、再審を開くべきかを判断します。3. **再審開廷**: 再審の許可が下りた場合、裁判所は新たに審理を行い、新証拠や新事実を考慮して判決を再評価します。4. **新判決の下達**: 再審の結果、新たな判決が下されます。

再審制度とは、一度確定した刑事もしくは民事の判決を再び見直すことを可能にする法的枠組みです。この仕組みは、裁判での誤りや新たな証拠の出現に基づき、正当な司法判断を求めるために存在します。再審制度は、公正な司法を追求する重要な手続きであり、誤判を修正し、無辜の者が不当な扱いを受けないようにするための不可欠な要素です。

再審請求は、法律で定められた有資格者によって行われます。まず、再審を請求するには、新たな証拠や事実が判明したことが必須であり、その証拠が裁判の結果に重大な影響を及ぼす可能性がある場合に限定されます。有資格者により再審請求がなされると、裁判所はその妥当性を厳格に審査します。裁判所の審査によって請求が認められれば、再審が開かれます。

再審が開かれると、新たな証拠に基づいて再度の審理が行われ、以前の判決の正当性が再評価されます。この過程は公正さと正確さを追求するものであり、司法の信頼性を支える重要な役割を果たします。そして、再審に基づいて新たな判決が下されることで、誤って判決を受けた者が救済されることになります。

再審制度が持つ最大の役割は、司法の公正性を担保する点です。誤った判決の訂正や新しい事実の考慮によって、司法制度への信頼をさらに高めることが可能になります。しかし、再審制度はまた、証拠の信頼性の確認、新たな審理の時間やコストの問題を抱えているため、これらの課題に対応した制度の改善が求められます。

5. 再審制度における課題

再審制度は、確定した判決を見直すことが可能な特別な手段であり、司法制度の公正さを維持するために不可欠な役割を担っています。

しかし、そのプロセスには、多くの解決すべき課題が存在します。

\n\nまず、重大な問題として挙げられるのが新たに提出される証拠や証言の信頼性です。

再審請求の根拠となるこれらの新情報は、裁判の再評価に大きな影響を与えますが、その正確性と信頼性をどのように確認するかという難題があります。

間違った情報に基づいて再度不適切な判決を下してしまうリスクは常に存在し、慎重な検証が求められます。

\n\n次に、再審に関連する時間とコストの問題です。

再審手続きには多くの時間がかかり、その間に必要となる資源と費用も無視できません。

限られたリソースをどのように効率よく使い、再審を迅速かつ公正に行うかが重要な課題となります。

被告や被害者にとって無駄な時間の浪費を防ぎながら、正義を追求する必要があります。

\n\nさらに、再審によって最初の判決が覆された場合、既存の判決の権威や司法の信頼に対する影響も考慮しなければなりません。

最初の判決に対する信頼が失われると、司法制度全体の信用も揺らぎかねません。

そのため、再審による新たな判断がどのようにして公正かつ妥当であると判断されるべきかを慎重に検討する必要があります。

\n\nこれらの課題は、司法制度の改善が常に求められる背景となっています。

再審制度が真に公正で効果的に機能するためには、これらの問題に対する現実的な解決策を見出し、導入していくことが求められます。

しかし、そのプロセスには、多くの解決すべき課題が存在します。

\n\nまず、重大な問題として挙げられるのが新たに提出される証拠や証言の信頼性です。

再審請求の根拠となるこれらの新情報は、裁判の再評価に大きな影響を与えますが、その正確性と信頼性をどのように確認するかという難題があります。

間違った情報に基づいて再度不適切な判決を下してしまうリスクは常に存在し、慎重な検証が求められます。

\n\n次に、再審に関連する時間とコストの問題です。

再審手続きには多くの時間がかかり、その間に必要となる資源と費用も無視できません。

限られたリソースをどのように効率よく使い、再審を迅速かつ公正に行うかが重要な課題となります。

被告や被害者にとって無駄な時間の浪費を防ぎながら、正義を追求する必要があります。

\n\nさらに、再審によって最初の判決が覆された場合、既存の判決の権威や司法の信頼に対する影響も考慮しなければなりません。

最初の判決に対する信頼が失われると、司法制度全体の信用も揺らぎかねません。

そのため、再審による新たな判断がどのようにして公正かつ妥当であると判断されるべきかを慎重に検討する必要があります。

\n\nこれらの課題は、司法制度の改善が常に求められる背景となっています。

再審制度が真に公正で効果的に機能するためには、これらの問題に対する現実的な解決策を見出し、導入していくことが求められます。

6. 最後に

再審制度は、判決の誤りを是正し、司法制度の公正性を維持するために重要な役割を担っています。

本記事では、再審制度の概要、意義、手続き、及び課題について解説しました。

適切な再審制度の運用は、冤罪の防止や正確な判断の確保に寄与し、司法への信頼を高めます。

しかし、現在の制度には、証拠の信頼性の検証や再審手続きの迅速化といった課題が存在します。

制度のさらなる改善を通じて、公正な司法を実現することが求められます。

制度設計の見直しや運用の効率化を図り、迅速かつ信頼性の高い再審が行えるようにすることが重要です。

これにより、司法の公正性が保たれ、社会全体が法の下で安心して生活できる環境が整います。

再審制度の改善には、専門家や関係者の連携が欠かせません。

研究や議論を重ね、より良い制度を構築することが、私たちの社会における公平な裁判の実現につながります。

本記事では、再審制度の概要、意義、手続き、及び課題について解説しました。

適切な再審制度の運用は、冤罪の防止や正確な判断の確保に寄与し、司法への信頼を高めます。

しかし、現在の制度には、証拠の信頼性の検証や再審手続きの迅速化といった課題が存在します。

制度のさらなる改善を通じて、公正な司法を実現することが求められます。

制度設計の見直しや運用の効率化を図り、迅速かつ信頼性の高い再審が行えるようにすることが重要です。

これにより、司法の公正性が保たれ、社会全体が法の下で安心して生活できる環境が整います。

再審制度の改善には、専門家や関係者の連携が欠かせません。

研究や議論を重ね、より良い制度を構築することが、私たちの社会における公平な裁判の実現につながります。