1. ガソリン税の役割と目的

|

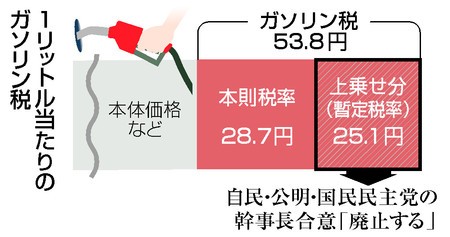

ガソリン税(ガソリンぜい)とは、ガソリンに課される「揮発油税及び地方揮発油税」の総称。現在ガソリン1リットル当たり53.8円の税金が課され、そのうち25.1円が後述する暫定税率分。 いずれも、国税・間接税である。また目的税ではない。現在は道路特定財源でなくなって一般財源であるし、特定財源のときも使…

9キロバイト (1,471 語) - 2024年12月17日 (火) 15:37

|

ガソリン税は、その名の通り、ガソリンに対して課される税金で、日本の道路整備や公共事業における主要な資金源となっています。

この税金は、特に自動車交通が日常生活に欠かせない日本において、その重要性を一層増しています。

ガソリン税の大きな目的は、環境保護と道路インフラの充実を図ることです。

環境問題が深刻化する現代社会において、ガソリン税は自動車の利用を一定水準に抑えるための手段としても機能しています。

また、得られた税収は、新しい道路の建設や既存道路の維持管理に投資され、交通の円滑化と安全性向上に貢献しています。

この税金は、特に自動車交通が日常生活に欠かせない日本において、その重要性を一層増しています。

ガソリン税の大きな目的は、環境保護と道路インフラの充実を図ることです。

環境問題が深刻化する現代社会において、ガソリン税は自動車の利用を一定水準に抑えるための手段としても機能しています。

また、得られた税収は、新しい道路の建設や既存道路の維持管理に投資され、交通の円滑化と安全性向上に貢献しています。

2. 暫定税率の仕組み

暫定税率とは、一時的に適用される税率で、特定の期間に限り実施されます。

この仕組みは、特に財政政策の一環として導入されることが多く、税率の引き上げは多くの場合、国家や地域の経済を支える特定プロジェクトに対応しています。

ガソリン税における暫定税率は、この典型例といえるでしょう。

ガソリン税が引き上げられる際、得られた税収は主に道路の整備や地方公共交通の改善に利用されます。

この暫定税率の仕組みは、2000年代初頭に特に大きな関心を集めました。

この政策の導入により、国は財源を補完し、特定の公益事業を支えることが可能となる反面、消費者にとっては負担が増す可能性が指摘されます。

特に経済的に脆弱な人々にとって、ガソリン価格の上昇は家計に直結するため、政策の実施には慎重な議論が求められます。

暫定税率の導入には、政府や地方自治体の財政状況、環境やエネルギー政策との整合性、さらには国際情勢の影響も考慮されます。

複雑な要因が絡み合うこの仕組みは、持続可能な社会の実現を目指す中で再評価が必要とされています。

今後はさらに、電気自動車の普及や再生可能エネルギーの利用促進など、環境負荷を軽減するための政策が重視されるでしょう。

これに伴い、ガソリン税およびその暫定税率をどう見直すかが、一層重要な課題として浮上しています。

この仕組みは、特に財政政策の一環として導入されることが多く、税率の引き上げは多くの場合、国家や地域の経済を支える特定プロジェクトに対応しています。

ガソリン税における暫定税率は、この典型例といえるでしょう。

ガソリン税が引き上げられる際、得られた税収は主に道路の整備や地方公共交通の改善に利用されます。

この暫定税率の仕組みは、2000年代初頭に特に大きな関心を集めました。

この政策の導入により、国は財源を補完し、特定の公益事業を支えることが可能となる反面、消費者にとっては負担が増す可能性が指摘されます。

特に経済的に脆弱な人々にとって、ガソリン価格の上昇は家計に直結するため、政策の実施には慎重な議論が求められます。

暫定税率の導入には、政府や地方自治体の財政状況、環境やエネルギー政策との整合性、さらには国際情勢の影響も考慮されます。

複雑な要因が絡み合うこの仕組みは、持続可能な社会の実現を目指す中で再評価が必要とされています。

今後はさらに、電気自動車の普及や再生可能エネルギーの利用促進など、環境負荷を軽減するための政策が重視されるでしょう。

これに伴い、ガソリン税およびその暫定税率をどう見直すかが、一層重要な課題として浮上しています。

3. 暫定税率適用の影響と議論

ガソリン税における暫定税率の適用は、消費者にとって負担増をもたらす重大な要素として知られています。特に経済的に弱い立場にある人々にとって、この暫定税率は家計に直接的な影響を与え、ガソリン価格の上昇は生活費の増加を招くため、国民の間で大きな関心事となっています。この暫定税率の適用に伴う影響については、さまざまな議論が繰り広げられています。

経済的弱者にとっての負担増加は、政治的な大きな争点となっており、多くの批判的な視点が存在します。この政策によって最も影響を受ける可能性が高いのは、車を主な移動手段とする地方の住民であり、多くの場合、彼らは公共交通機関へのアクセスが限られています。したがって、ガソリン税の暫定税率の引き上げは、地方自治体の財政状況や政策方針とも密接に関わっています。地方自治体は、その財政状況によって暫定税率の適用範囲や税率の調整を検討する必要があります。

さらに、暫定税率に関する議論は、政府の全体的な財政政策や環境政策にも波及しています。環境保護を目指す政策の一環として、暫定税率を通じて得た資金がどのように活用されるかが焦点となることが多く、この点について透明性と信頼性が求められます。

このように、ガソリン税の暫定税率は、経済や政策、そして社会の幅広い分野に影響を及ぼす重要なテーマです。今後の議論では、どういった仕組みが経済的に持続可能であり、かつ公平なものであるかについて、新たな視点や創造的な解決策が求められています。ガソリン税とその暫定税率の制度が国民の生活にどのように貢献できるか、そしてそれをいかに改善していくかという課題は、今後も頻繁に取り上げられ、持続可能な解決策が模索され続けることでしょう。

4. 持続可能な社会に向けた取り組み

ガソリン税と暫定税率は、日本における税制の重要な要素で、その意義は道路整備や公共事業への財源提供にあります。

特に日本のように自動車の利用が盛んな国では、ガソリン税は重要な税収源として機能しています。

しかし、近年の環境変化に伴い、これらの税制は再評価の時期を迎えています。

\n\n持続可能な社会の構築が求められる現在、電気自動車の普及促進が社会的に推進されています。

電気自動車は化石燃料への依存を減らし、環境負荷を軽減するためのキーの一つです。

また、再生可能エネルギーへのシフトも重要なテーマとなっており、これらが実現されれば、電力のクリーン化が進み、さらなる環境保護につながります。

\n\nこのような背景から、ガソリン税の再評価は避けられない課題となっています。

電気自動車の普及によりガソリン消費が減少すれば、その直接的な税収も下がることが予想されます。

このため、政府が公共インフラへの安定した資金提供を確保するためには、ガソリン税体系の再検討が不可欠です。

\n\n加えて、ガソリン税に設定される暫定税率は、時には高い負担を地域社会や個人に与えることがあるため、その適切性も再評価されるべきです。

税制が地域や経済状況に及ぼす影響を考慮し、消費者全体に公平で持続可能な形に修正されることが期待されています。

これには、政府の柔軟な政策対応が不可欠となるでしょう。

\n\nガソリン税と暫定税率は、単なる財源としての役割を超え、日本の交通およびエネルギー政策を左右する重要な要素です。

持続可能な社会を目指して、環境と経済のバランスを考慮した新しい税制のあり方が模索されています。

これからの税制改革においては、持続可能性、経済効率、社会的公平性がどのように組み込まれていくのか、非常に注目されるところです。

特に日本のように自動車の利用が盛んな国では、ガソリン税は重要な税収源として機能しています。

しかし、近年の環境変化に伴い、これらの税制は再評価の時期を迎えています。

\n\n持続可能な社会の構築が求められる現在、電気自動車の普及促進が社会的に推進されています。

電気自動車は化石燃料への依存を減らし、環境負荷を軽減するためのキーの一つです。

また、再生可能エネルギーへのシフトも重要なテーマとなっており、これらが実現されれば、電力のクリーン化が進み、さらなる環境保護につながります。

\n\nこのような背景から、ガソリン税の再評価は避けられない課題となっています。

電気自動車の普及によりガソリン消費が減少すれば、その直接的な税収も下がることが予想されます。

このため、政府が公共インフラへの安定した資金提供を確保するためには、ガソリン税体系の再検討が不可欠です。

\n\n加えて、ガソリン税に設定される暫定税率は、時には高い負担を地域社会や個人に与えることがあるため、その適切性も再評価されるべきです。

税制が地域や経済状況に及ぼす影響を考慮し、消費者全体に公平で持続可能な形に修正されることが期待されています。

これには、政府の柔軟な政策対応が不可欠となるでしょう。

\n\nガソリン税と暫定税率は、単なる財源としての役割を超え、日本の交通およびエネルギー政策を左右する重要な要素です。

持続可能な社会を目指して、環境と経済のバランスを考慮した新しい税制のあり方が模索されています。

これからの税制改革においては、持続可能性、経済効率、社会的公平性がどのように組み込まれていくのか、非常に注目されるところです。

5. 最後に

ガソリン税と暫定税率は、日本の税制において重要な役割を果たしています。

特にガソリン税は、道路整備や公共事業の資金源として国の基盤を支える役割を担っており、環境保護と道路インフラ維持を両立するための重要な財源です。

日本は自動車社会として発展しており、ガソリン税の果たす役割は不可欠なものとなっています。

\n\n一方、暫定税率とは一時的に適用される税率で、日本では特定の財政政策を実施するために一時的に税率を引き上げることがあります。

特にガソリン税に関しては、道路整備や地方の公共交通インフラ改善のためにこの暫定税率が導入され、これが高い税率となることがあります。

2000年代初頭にはこの政策が議論となり、多くの国民の注目を集めました。

\n\n暫定税率は財政補完、特定プロジェクトの資金調達、政策支援を目的として導入されますが、その一方で消費者の負担となることが問題視されています。

特に経済的に困難な状況にある人々には大きな影響があり、ガソリン価格の上昇が家計に与える影響についていくつも議論が行われてきました。

このため、暫定税率の適用は政治的な争点ともなっています。

\n\nさらに、このような暫定税率の導入には地方自治体の財政状況や政府の財政政策が関与し、経済的な需要や供給の均衡、環境政策、エネルギー政策との関係、国際情勢などが複雑に影響を及ぼしています。

\n\n最近では、持続可能な社会を目指して環境負荷を低減するために電気自動車の普及や再生可能エネルギーへのシフトが進められています。

これにより、ガソリン税とその暫定税率についても再評価の必要性が叫ばれており、政府としては持続可能な発展を支えるための新たな政策の策定が求められています。

\n\nこのように、ガソリン税と暫定税率は国の交通およびエネルギー政策と密接に関連しており、持続可能な社会を構築するためには柔軟な対応が必要です。

制度を巡る議論は続くと予想されますが、今後はより効率的で公平な税制の確立が期待されています。

特にガソリン税は、道路整備や公共事業の資金源として国の基盤を支える役割を担っており、環境保護と道路インフラ維持を両立するための重要な財源です。

日本は自動車社会として発展しており、ガソリン税の果たす役割は不可欠なものとなっています。

\n\n一方、暫定税率とは一時的に適用される税率で、日本では特定の財政政策を実施するために一時的に税率を引き上げることがあります。

特にガソリン税に関しては、道路整備や地方の公共交通インフラ改善のためにこの暫定税率が導入され、これが高い税率となることがあります。

2000年代初頭にはこの政策が議論となり、多くの国民の注目を集めました。

\n\n暫定税率は財政補完、特定プロジェクトの資金調達、政策支援を目的として導入されますが、その一方で消費者の負担となることが問題視されています。

特に経済的に困難な状況にある人々には大きな影響があり、ガソリン価格の上昇が家計に与える影響についていくつも議論が行われてきました。

このため、暫定税率の適用は政治的な争点ともなっています。

\n\nさらに、このような暫定税率の導入には地方自治体の財政状況や政府の財政政策が関与し、経済的な需要や供給の均衡、環境政策、エネルギー政策との関係、国際情勢などが複雑に影響を及ぼしています。

\n\n最近では、持続可能な社会を目指して環境負荷を低減するために電気自動車の普及や再生可能エネルギーへのシフトが進められています。

これにより、ガソリン税とその暫定税率についても再評価の必要性が叫ばれており、政府としては持続可能な発展を支えるための新たな政策の策定が求められています。

\n\nこのように、ガソリン税と暫定税率は国の交通およびエネルギー政策と密接に関連しており、持続可能な社会を構築するためには柔軟な対応が必要です。

制度を巡る議論は続くと予想されますが、今後はより効率的で公平な税制の確立が期待されています。