1. ヒトメタニューモウイルスとは?

|

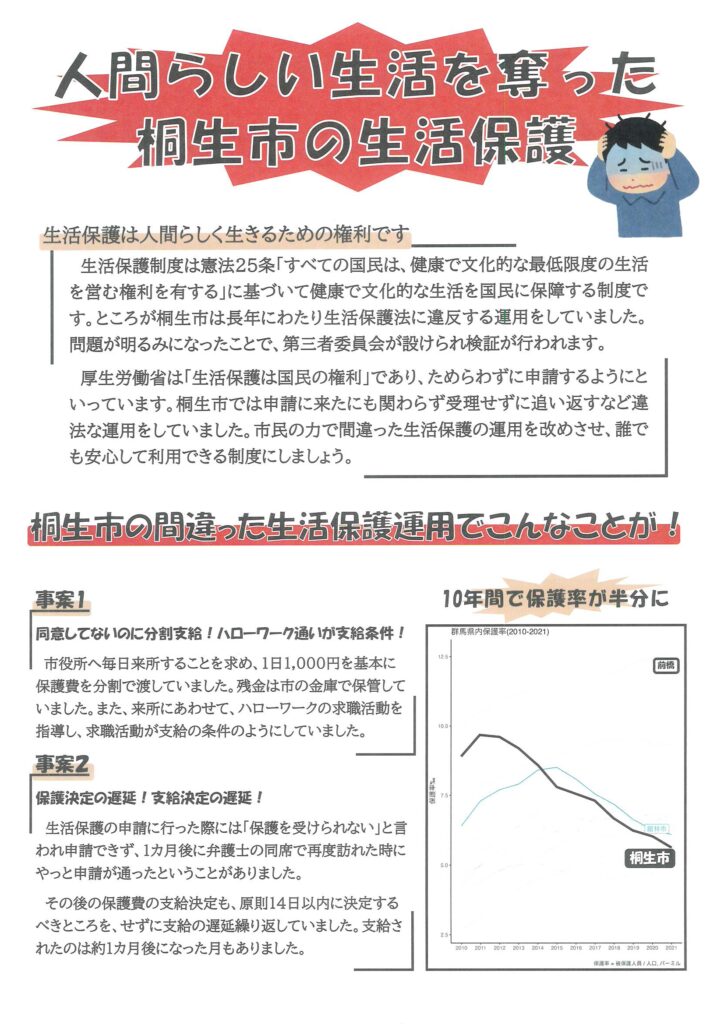

ヒトメタニューモウイルス(human metapneumovirus; hMPV)は、2001年に発見されたウイルスで、ニューモウイルス科メタニューモウイルス属に分類される。hMPVのアミノ酸配列は、鳥に感染するトリニューモウイルスに最も類似する。ヒトに症状を起こすウイルス…

8キロバイト (883 語) - 2025年1月7日 (火) 01:18

|

ヒトメタニューモウイルス(HMPV)は、2001年に初めて発見された呼吸器系に影響を与えるウイルスです。

このウイルスはパラミクソウイルス科に属し、特に乳幼児や高齢者、そして免疫力が低い人々に大きな影響を与えます。

感染すると呼吸器感染症を引き起こし、最近ではその感染が広まりつつあるため注目されています。

\n\nヒトメタニューモウイルスの症状は、一般的に風邪やインフルエンザに似ています。

発熱、咳、鼻水、喉の痛みが典型的な症状で、時には呼吸困難を伴うこともあります。

症状の重さは個々に異なり、特にリスクの高い人々においては重症化する可能性があります。

\n\nこのウイルスの感染は、飛沫感染や接触感染を通じて広がります。

感染者が咳やくしゃみをした際にウイルスが飛散し、それを他者が取り込むことで感染します。

また、ウイルスが付着した手から顔へと移動することで感染するため、基本的な衛生対策の徹底が必要です。

\n\n予防策として重要なのは、手洗いやアルコール消毒の習慣化、咳エチケットの遵守、混雑を避けることです。

また、免疫力を高めるために日常的な体調管理を行うことも欠かせません。

\n\n現在、ヒトメタニューモウイルスに対する特効薬は存在しませんが、症状を和らげるための対症療法が行われます。

解熱剤や鎮咳薬の使用、水分補給、休養が基本的な対応法です。

重症化した場合は入院治療が求められることもあります。

\n\n社会全体におけるHMPV感染の拡大は、特に保育や介護の現場で集団感染を引き起こしやすく、結果として医療機関への負担や経済的な影響を与える可能性があります。

そのため、予防策の徹底と速やかな対応が社会全体で必要とされています。

知識を深め、感染リスクを把握することで、自分や周囲の人々を守りましょう。

\n

このウイルスはパラミクソウイルス科に属し、特に乳幼児や高齢者、そして免疫力が低い人々に大きな影響を与えます。

感染すると呼吸器感染症を引き起こし、最近ではその感染が広まりつつあるため注目されています。

\n\nヒトメタニューモウイルスの症状は、一般的に風邪やインフルエンザに似ています。

発熱、咳、鼻水、喉の痛みが典型的な症状で、時には呼吸困難を伴うこともあります。

症状の重さは個々に異なり、特にリスクの高い人々においては重症化する可能性があります。

\n\nこのウイルスの感染は、飛沫感染や接触感染を通じて広がります。

感染者が咳やくしゃみをした際にウイルスが飛散し、それを他者が取り込むことで感染します。

また、ウイルスが付着した手から顔へと移動することで感染するため、基本的な衛生対策の徹底が必要です。

\n\n予防策として重要なのは、手洗いやアルコール消毒の習慣化、咳エチケットの遵守、混雑を避けることです。

また、免疫力を高めるために日常的な体調管理を行うことも欠かせません。

\n\n現在、ヒトメタニューモウイルスに対する特効薬は存在しませんが、症状を和らげるための対症療法が行われます。

解熱剤や鎮咳薬の使用、水分補給、休養が基本的な対応法です。

重症化した場合は入院治療が求められることもあります。

\n\n社会全体におけるHMPV感染の拡大は、特に保育や介護の現場で集団感染を引き起こしやすく、結果として医療機関への負担や経済的な影響を与える可能性があります。

そのため、予防策の徹底と速やかな対応が社会全体で必要とされています。

知識を深め、感染リスクを把握することで、自分や周囲の人々を守りましょう。

\n

2. 主な症状

ヒトメタニューモウイルス(HMPV)は、風邪やインフルエンザに似た症状が現れます。患者は発熱、咳、鼻水といった一般的な風邪の症状を示すことが多いです。しかし、このウイルスの厄介な点は、場合によっては呼吸困難をも引き起こすところです。特に乳幼児や高齢者の場合、この呼吸困難が重大な健康リスクとなり、細心の注意が必要です。免疫力が低下している方々も同様に、症状が急速に悪化しやすいため、医療機関の早期受診が推奨されます。

また、HMPV感染の症状は個々人によって異なるため、同じウイルスに感染しても症状の出方や重さが異なることがあります。例えば、軽度の症状で済む人もいれば、入院治療を必要とするほど重症化する人もいます。このため、特に基礎疾患を持つ人々は、日頃から自身の体調管理に気をつけることが重要です。そして、感染した場合には、無理をせず、適切な休養と治療を行うことが肝要です。

HMPVに感染した場合の症状は見過ごされがちですが、早期の対応が重症化を防ぐ鍵となります。

3. 感染経路について

ヒトメタニューモウイルスの感染経路は、知識として知っておくことが重要です。

特に飛沫感染と接触感染が主な感染経路として知られています。

このウイルスは感染者の咳やくしゃみによって空気中に飛び散ることがあります。

飛び散ったウイルスを他の人が吸い込むことで感染が拡大してしまうのです。

さらに、感染者が触れたものにウイルスが付着している場合、これに触れた健康な人が、知らずに自分の顔や口に手を触れることによって感染することもあります。

これらの感染経路を遮断するためには、感染者との距離を保つことや、手洗いの徹底が求められます。

外出先で物に触れた後の手洗いや消毒の励行、マスクの着用も非常に効果的な対策となります。

こうした予防策を日常的に心掛けることで、ヒトメタニューモウイルスだけでなく、類似した呼吸器感染症からも身を守ることができるでしょう。

家族や周囲の人々に感染を広げないためにも、一人ひとりの予防意識が大切です。

予防策をしっかりと実践して、健康な生活を続けたいものですね。

特に飛沫感染と接触感染が主な感染経路として知られています。

このウイルスは感染者の咳やくしゃみによって空気中に飛び散ることがあります。

飛び散ったウイルスを他の人が吸い込むことで感染が拡大してしまうのです。

さらに、感染者が触れたものにウイルスが付着している場合、これに触れた健康な人が、知らずに自分の顔や口に手を触れることによって感染することもあります。

これらの感染経路を遮断するためには、感染者との距離を保つことや、手洗いの徹底が求められます。

外出先で物に触れた後の手洗いや消毒の励行、マスクの着用も非常に効果的な対策となります。

こうした予防策を日常的に心掛けることで、ヒトメタニューモウイルスだけでなく、類似した呼吸器感染症からも身を守ることができるでしょう。

家族や周囲の人々に感染を広げないためにも、一人ひとりの予防意識が大切です。

予防策をしっかりと実践して、健康な生活を続けたいものですね。

4. 予防と治療方法

ヒトメタニューモウイルスに対する予防策として、まず第一に基本的な衛生対策の徹底が重要です。

具体的には、手洗いやアルコール消毒を丁寧に行うこと、咳エチケットを守ることが求められます。

飛沫感染や接触感染を防ぐためにも、混雑した場所はできるだけ避けるよう心掛けることが大切です。

また、日頃からの体調管理を心がけ、免疫力を高めておくことも感染を防ぐために有効です。

特に、バランスの取れた栄養摂取、適度な運動、十分な睡眠は免疫力の維持に欠かせません。

\nさらに、感染後の治療については、現時点でヒトメタニューモウイルスに対する特効薬が開発されていないことから、症状に応じた対症療法が行われます。

発熱がある場合は解熱剤、咳がひどい場合は鎮咳薬を使用することが一般的です。

また、十分な水分補給と休養を心がけることで、体の回復を促すことができます。

重症になった場合には、医療機関での入院治療が必要となることもあります。

具体的には、酸素吸入を行うことで呼吸状態の改善を図る治療が行われることもあります。

\nこのように、日常的な予防策と適切な治療法を理解し実践することが、ヒトメタニューモウイルスの感染を防ぎ、もし感染した場合でも早期に回復するための重要なポイントです。

特にリスクの高い幼児や高齢者、免疫力が低下している人々にとっては、家族や周囲のひとの特別な配慮とサポートが不可欠です。

公衆の健康を守るためにも、みんなで協力して予防策を実施し、感染の拡大を防ぎましょう。

具体的には、手洗いやアルコール消毒を丁寧に行うこと、咳エチケットを守ることが求められます。

飛沫感染や接触感染を防ぐためにも、混雑した場所はできるだけ避けるよう心掛けることが大切です。

また、日頃からの体調管理を心がけ、免疫力を高めておくことも感染を防ぐために有効です。

特に、バランスの取れた栄養摂取、適度な運動、十分な睡眠は免疫力の維持に欠かせません。

\nさらに、感染後の治療については、現時点でヒトメタニューモウイルスに対する特効薬が開発されていないことから、症状に応じた対症療法が行われます。

発熱がある場合は解熱剤、咳がひどい場合は鎮咳薬を使用することが一般的です。

また、十分な水分補給と休養を心がけることで、体の回復を促すことができます。

重症になった場合には、医療機関での入院治療が必要となることもあります。

具体的には、酸素吸入を行うことで呼吸状態の改善を図る治療が行われることもあります。

\nこのように、日常的な予防策と適切な治療法を理解し実践することが、ヒトメタニューモウイルスの感染を防ぎ、もし感染した場合でも早期に回復するための重要なポイントです。

特にリスクの高い幼児や高齢者、免疫力が低下している人々にとっては、家族や周囲のひとの特別な配慮とサポートが不可欠です。

公衆の健康を守るためにも、みんなで協力して予防策を実施し、感染の拡大を防ぎましょう。

5. 最後に

ヒトメタニューモウイルス(HMPV)は、最近注目されている呼吸器感染症を引き起こすウイルスです。特に乳幼児や高齢者、免疫力が低下した人々に影響を与える傾向があり、2001年に初めて発見されて以来、感染が広まりつつあります。HMPVはパラミクソウイルス科に属し、風邪やインフルエンザに似た症状を示しますが、重症化することもあります。このため、特にリスクが高い方々には注意が必要です。

HMPVの感染経路は、主に飛沫感染や接触感染です。感染者が咳やくしゃみをすることでウイルスが飛沫として空気中に放出され、それを吸い込んだり、ウイルスが付着した物品を触って口や鼻に触れることで感染します。そのため、基本的な衛生対策が予防において非常に重要です。手洗いやアルコール消毒、咳エチケットを徹底することが推奨されます。また、混雑した公共の場を避け、毎日の体調管理によって免疫力を高めることも大切です。

現時点では、HMPVに特化した治療法やワクチンは存在しませんが、症状に応じた対症療法が行われます。発熱や咳の症状には解熱剤や鎮咳薬が用いられ、休養と水分補給が推奨されます。重症化した場合には、入院治療や酸素吸入が必要とされることもあります。

HMPVの感染は、保育施設や学童施設、介護施設などでの集団感染を引き起こしうるため、社会全体での予防策の徹底が重要です。感染が広がれば、医療への負担や経済的影響も懸念されるため、早期の診断と対応が求められます。ヒトメタニューモウイルスについての理解を深め、個々人が適切な行動をとることが、社会全体の健康を守ることにつながります。