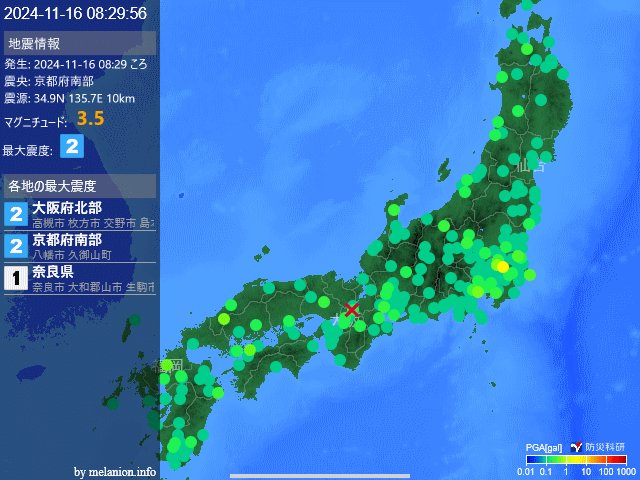

1. 逆断層型地震の基本

逆断層型地震は、他の地震とは異なる独特の地殻変動によって引き起こされます。

これは地殻に圧縮力が作用し、テクトニクスプレートの境界で一部の地殻が上向きに移動することで発生します。

特にこのタイプの地震は、プレートが互いに押し合い、地殻が圧縮される収束境界で発生しやすいとされます。

圧縮力がたまり続けると、地殻はついに逆断層を形成し、そのエネルギーが解放される瞬間に地震が発生します。

代表的な例として、東日本大震災があります。

この震災では、太平洋プレートがユーラシアプレートの下に潜り込み、逆断層を形成し大規模な地震を引き起こしました。

この地震は地表を持ち上げ、海底の上昇が津波を発生させました。

このように、逆断層型地震は津波とも密接に関連しています。

この種の地震は、地震学や防災の重要な研究対象となっており、その発生の予測や対策が進められています。

最近では、プレートの動きや位置を細かく観測し、地震発生の可能性を評価する技術が発展しています。

特に津波被害を防ぐための避難道路や堤防の整備も進められ、多くの命を守るための手段が講じられています。

私たちは、この大規模な自然現象をより深く理解し、効果的な防災対策を講じることが人々の安全に直結することを理解する必要があります。

これは地殻に圧縮力が作用し、テクトニクスプレートの境界で一部の地殻が上向きに移動することで発生します。

特にこのタイプの地震は、プレートが互いに押し合い、地殻が圧縮される収束境界で発生しやすいとされます。

圧縮力がたまり続けると、地殻はついに逆断層を形成し、そのエネルギーが解放される瞬間に地震が発生します。

代表的な例として、東日本大震災があります。

この震災では、太平洋プレートがユーラシアプレートの下に潜り込み、逆断層を形成し大規模な地震を引き起こしました。

この地震は地表を持ち上げ、海底の上昇が津波を発生させました。

このように、逆断層型地震は津波とも密接に関連しています。

この種の地震は、地震学や防災の重要な研究対象となっており、その発生の予測や対策が進められています。

最近では、プレートの動きや位置を細かく観測し、地震発生の可能性を評価する技術が発展しています。

特に津波被害を防ぐための避難道路や堤防の整備も進められ、多くの命を守るための手段が講じられています。

私たちは、この大規模な自然現象をより深く理解し、効果的な防災対策を講じることが人々の安全に直結することを理解する必要があります。

2. プレートテクトニクスとの関連

逆断層型地震は、地震の中でも特に影響力の大きいタイプとして知られています。

この地震の特徴は、地殻の圧縮によって引き起こされる逆断層形成で、プレートテクトニクスとの密接な関係が明らかとなっています。

特に、プレートが互いにぶつかり合う収束境界において、顕著な活動が観察されます。

なぜなら、このような場所ではプレート同士が衝突することにより、地層が強く圧縮されるからです。

この圧縮力が蓄積され、やがて地殻が上方向に動くことで、逆断層が形成されるのです。

プレートテクトニクス理論は、地震のメカニズムを解明する上で欠かせない考え方です。

プレートの動きは地震の発生に直接関与しており、逆断層型地震の多くはこの理論に基づいて説明することができます。

特にプレート境界地域では、こうした動きが活発で、地震発生のリスクが高まります。

また、逆断層型地震は津波を引き起こす要因ともなるため、その影響を最小限に抑えることが重要視されています。

現代において、地震学者たちはプレートの動きを監視し、将来の地震発生箇所を特定するための研究を続けています。

これは、地震被害を予防し、人々の安全を守るための重要な試みです。

さらに、津波のリスクに対処するため、避難スペースや防波堤の整備が進められています。

逆断層型地震は、その破壊力と規模から注意が必要な自然現象です。

理解を深め、防災対策を講じることが、住民の安全を保障する重要な要素となります。

この地震の特徴は、地殻の圧縮によって引き起こされる逆断層形成で、プレートテクトニクスとの密接な関係が明らかとなっています。

特に、プレートが互いにぶつかり合う収束境界において、顕著な活動が観察されます。

なぜなら、このような場所ではプレート同士が衝突することにより、地層が強く圧縮されるからです。

この圧縮力が蓄積され、やがて地殻が上方向に動くことで、逆断層が形成されるのです。

プレートテクトニクス理論は、地震のメカニズムを解明する上で欠かせない考え方です。

プレートの動きは地震の発生に直接関与しており、逆断層型地震の多くはこの理論に基づいて説明することができます。

特にプレート境界地域では、こうした動きが活発で、地震発生のリスクが高まります。

また、逆断層型地震は津波を引き起こす要因ともなるため、その影響を最小限に抑えることが重要視されています。

現代において、地震学者たちはプレートの動きを監視し、将来の地震発生箇所を特定するための研究を続けています。

これは、地震被害を予防し、人々の安全を守るための重要な試みです。

さらに、津波のリスクに対処するため、避難スペースや防波堤の整備が進められています。

逆断層型地震は、その破壊力と規模から注意が必要な自然現象です。

理解を深め、防災対策を講じることが、住民の安全を保障する重要な要素となります。

3. 津波発生のメカニズム

逆断層型地震による津波の発生は、地表面や海底の持ち上げに起因しています。地震が発生するとき、地殻が上方向に移動することで海底を押し上げます。この現象が大きなエネルギーを持つ津波を引き起こすメカニズムの一つです。特に、海底が持ち上がることで、その上にある海水が振動し、津波となって四方に拡散します。この振動が海洋を通じて伝播することで、津波は遠く離れた沿岸地域にも影響を及ぼします。大規模な津波は、人々が避難する時間を短くし、被害を拡大させる懸念があります。

沿岸部では、逆断層型地震による津波が大きな脅威となっています。日本を含む津波多発地帯では、この種の津波による被害が過去に何度も記録されています。そのため、津波警報システムの強化や避難訓練の実施が重要です。また、津波避難ビルの建設や高台への避難ルートの整備も重要な防災対策といえます。

このように、津波の発生メカニズムを理解することは、適切な防災策を講じるために不可欠です。地域社会が一丸となって対策を講じることで、被害を最小限に抑えることができます。

4. 現代における脅威と対策

逆断層型地震は、現代社会において極めて深刻な自然災害の一つとして認識されています。

この地震は、大規模な地殻変動によって引き起こされ、広範囲で壊滅的な被害をもたらすことが多いです。

特に、プレートが互いにぶつかり合う収束境界付近で発生しやすく、その発生メカニズムから、津波を伴う可能性が高いという特徴があります。

これは東日本大震災などの過去の事例からも明らかです。

\n\nこのような現代における自然脅威に対処するために、地震研究とその成果を活用した防災対策が非常に重要です。

地震学者たちは、精密な観測技術を駆使して、プレート間の動きや地震発生の前兆を詳細に研究しています。

彼らの研究は、地震発生の予測精度を高め、事前の避難指示や対策の策定に寄与しています。

\n\nまた、防災対策としては、津波の影響を最小限に抑えるためのインフラ整備が不可欠です。

沿岸地域では津波避難路の整備や堤防の建設が進められ、人々が迅速かつ安全に避難できる環境を整えています。

地域社会全体での防災訓練や啓蒙活動も、災害時における協力体制を強化するために重要です。

\n\nこのように、逆断層型地震への理解を深め、その影響を軽減するためのさまざまな取り組みが行われています。

科学的知見と地域コミュニティの協力により、この自然脅威への備えを万全にすることが求められています。

この地震は、大規模な地殻変動によって引き起こされ、広範囲で壊滅的な被害をもたらすことが多いです。

特に、プレートが互いにぶつかり合う収束境界付近で発生しやすく、その発生メカニズムから、津波を伴う可能性が高いという特徴があります。

これは東日本大震災などの過去の事例からも明らかです。

\n\nこのような現代における自然脅威に対処するために、地震研究とその成果を活用した防災対策が非常に重要です。

地震学者たちは、精密な観測技術を駆使して、プレート間の動きや地震発生の前兆を詳細に研究しています。

彼らの研究は、地震発生の予測精度を高め、事前の避難指示や対策の策定に寄与しています。

\n\nまた、防災対策としては、津波の影響を最小限に抑えるためのインフラ整備が不可欠です。

沿岸地域では津波避難路の整備や堤防の建設が進められ、人々が迅速かつ安全に避難できる環境を整えています。

地域社会全体での防災訓練や啓蒙活動も、災害時における協力体制を強化するために重要です。

\n\nこのように、逆断層型地震への理解を深め、その影響を軽減するためのさまざまな取り組みが行われています。

科学的知見と地域コミュニティの協力により、この自然脅威への備えを万全にすることが求められています。

5. まとめ

逆断層型地震は、その巨大な破壊力で知られる自然現象です。その発生メカニズムを理解することは、防災対策において欠かせない要素となります。この地震の特徴は、プレートが互いにぶつかる収束境界で圧縮力が蓄積され、突然解放されることによって発生する点にあります。このプロセスにより、地殻の一部が突き上げられ、沿岸部における大きな津波被害をもたらすことがあります。2011年の東日本大震災は、逆断層型地震の例としてよく知られています。海底の急激な変動が津波を引き起こし、多くの被害をもたらしました。このような自然災害に備えるためには、地震の発生メカニズムを知ることだけでなく、具体的な防災対策も講じる必要があります。例えば、地震予測技術の向上や津波避難道路の整備、地域ごとの地震防災計画の策定などが必要です。これにより、逆断層型地震が発生した場合でも、被害を最小限に抑える努力が必要とされています。

まとめとして、逆断層型地震は地質学的プロセスと圧縮力の解放によって引き起こされる地震であり、その圧倒的な被害を最小限にするためには、理解と備えが欠かせません。地震学者たちは日々、どの地域で逆断層型地震が起こりうるのか、その予測に努めています。社会としても、技術と知識を用いて、より安全な未来を築く必要があります。