1. 後方医療施設とは

|

地域医療支援病院(ちいきいりょうしえんびょういん)は、1997年(平成9年)4月の医療法の第3次改正で制度化された日本の医療機関の機能別区分のうちの一つ。 目的としては、地域の病院、診療所などを後方支援するという形で医療機関の機能の役割分担と連携を目的に創設された。都道府県知事によって承認される。特…

47キロバイト (2,427 語) - 2024年9月1日 (日) 00:13

|

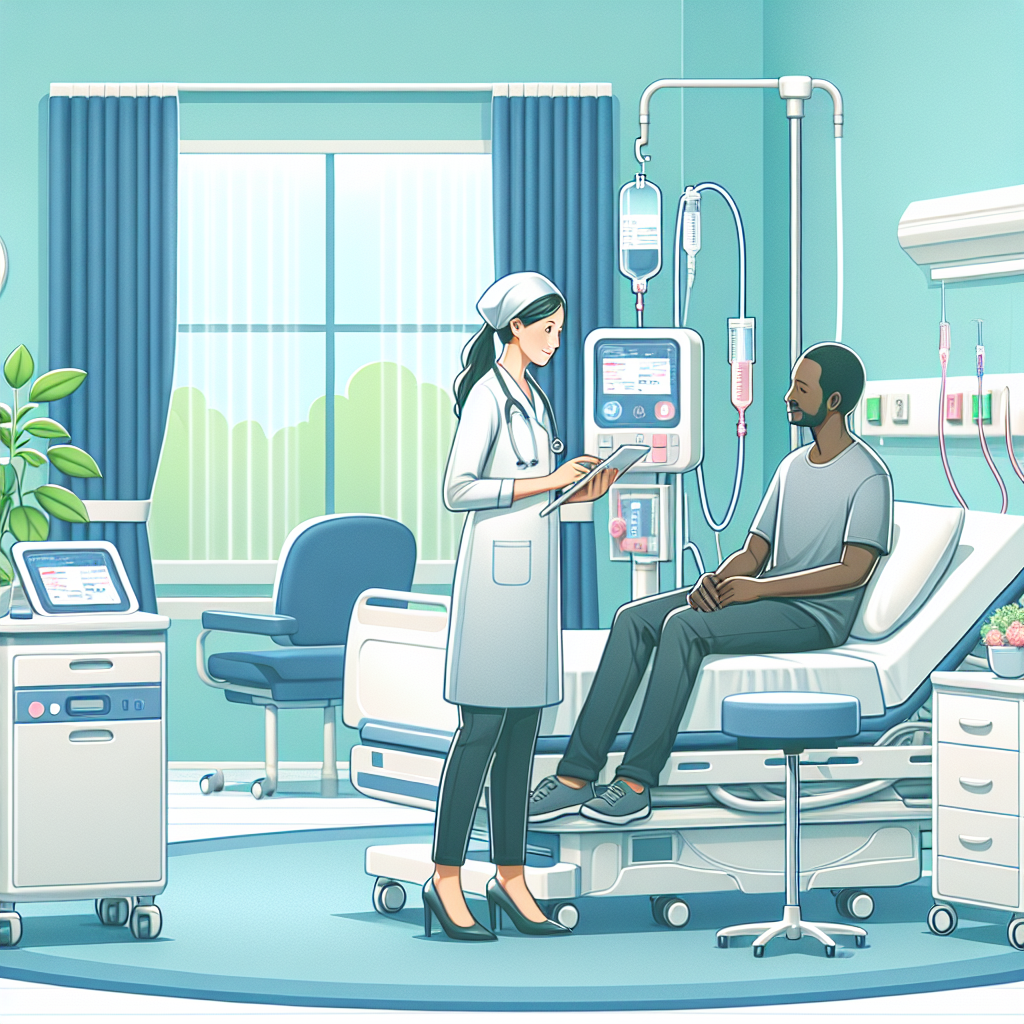

地域医療を支えるにあたって、後方医療施設はこれまで以上にその重要性を高めています。

地域の中核病院や急性期病院は、急性の病状に対応するため、多くの場合患者の治療は短期間で行われることが望まれます。

しかし、その後の回復過程や長期的なリハビリテーションが必要な患者に対しては、この後方医療施設が重要な受け皿となるのです。

\n\n後方医療施設は、地域の急性期病院から患者を引き受けて、彼らが家庭や社会に無事復帰するまでを見守る場であります。

これにより、急性期病院のベッドは空き、新たに重篤な患者が受け入れられる環境を整えることができるのです。

このプロセスは、医療システム全体におけるリソースの最適化を促進し、最も効果的かつ効率的な形で運用されています。

\n\n患者中心のケアを心がけることで、後方医療施設では一人ひとりの状態に応じたリハビリプランやケアプランが立てられていきます。

特に慢性疾患や長期療養が必要な患者に対しては、個々のニーズにしっかりと寄り添う支援がなされており、家庭への復帰を一つの大きな目標としています。

\n\nさらに、専任の専門職がチームを組み、看護師、理学療法士、作業療法士が密に連携し、患者に包括的なケアを提供しているのも後方医療施設の強みです。

これにより、身体的な健康だけでなく精神的な健康にも配慮したサポートが実現されており、患者が「生活の質」を高められるよう努めています。

\n\nまた、地域との連携も欠かせない要素です。

地域の他の医療機関や行政、介護施設とのネットワーク構築を行うことで、退院後のケアやサポートにも万全を尽くしています。

こうした取り組みにより、後方医療施設は地域医療における重要なハブとなり、地域全体の医療システムを強化しているのです。

\n\nその一方で、人材不足や高齢化社会の進展といった課題にも直面しています。

しかし、ICTの活用や地域住民への啓発活動などを通じて、これらの課題解決に向けた新しいアプローチを試みる姿勢が見られます。

後方医療施設は、今後も地域医療の持続可能性を支える要として、社会に貢献し続けることでしょう。

地域の中核病院や急性期病院は、急性の病状に対応するため、多くの場合患者の治療は短期間で行われることが望まれます。

しかし、その後の回復過程や長期的なリハビリテーションが必要な患者に対しては、この後方医療施設が重要な受け皿となるのです。

\n\n後方医療施設は、地域の急性期病院から患者を引き受けて、彼らが家庭や社会に無事復帰するまでを見守る場であります。

これにより、急性期病院のベッドは空き、新たに重篤な患者が受け入れられる環境を整えることができるのです。

このプロセスは、医療システム全体におけるリソースの最適化を促進し、最も効果的かつ効率的な形で運用されています。

\n\n患者中心のケアを心がけることで、後方医療施設では一人ひとりの状態に応じたリハビリプランやケアプランが立てられていきます。

特に慢性疾患や長期療養が必要な患者に対しては、個々のニーズにしっかりと寄り添う支援がなされており、家庭への復帰を一つの大きな目標としています。

\n\nさらに、専任の専門職がチームを組み、看護師、理学療法士、作業療法士が密に連携し、患者に包括的なケアを提供しているのも後方医療施設の強みです。

これにより、身体的な健康だけでなく精神的な健康にも配慮したサポートが実現されており、患者が「生活の質」を高められるよう努めています。

\n\nまた、地域との連携も欠かせない要素です。

地域の他の医療機関や行政、介護施設とのネットワーク構築を行うことで、退院後のケアやサポートにも万全を尽くしています。

こうした取り組みにより、後方医療施設は地域医療における重要なハブとなり、地域全体の医療システムを強化しているのです。

\n\nその一方で、人材不足や高齢化社会の進展といった課題にも直面しています。

しかし、ICTの活用や地域住民への啓発活動などを通じて、これらの課題解決に向けた新しいアプローチを試みる姿勢が見られます。

後方医療施設は、今後も地域医療の持続可能性を支える要として、社会に貢献し続けることでしょう。

2. 後方医療施設の役割と価値

地域医療において、後方医療施設は欠かせない存在です。急性期病院での治療を終えた患者が、次のステップとして選ぶのがこの施設です。ここでは長期的なケアが可能であり、急性期病院のリソースを効率的に活用するために貢献しています。

この施設の価値は、単なる治療の継続にとどまりません。患者一人一人に寄り添ったケアを重視し、個別のリハビリテーションプランを提供しています。こうしたアプローチにより、患者は安心して家庭復帰の準備を進めることが可能です。

また、多職種チームによるケアが、この施設の大きな特徴です。看護師や療法士、さらには介護職が一丸となって、患者の生活質の向上を目指しています。この包括的なサポート体制が、患者の身体的・精神的な回復を助けるのです。

さらに、後方医療施設は地域社会との連携も重要としています。他の医療機関や行政、介護サービスと緊密に連携し、患者のスムーズな社会復帰を支援しています。特に退院後の支援において、在宅医療や介護サービスへの橋渡しの役割を果たしています。これにより、地域全体での医療水準の向上が期待されています。

この施設の価値は、単なる治療の継続にとどまりません。患者一人一人に寄り添ったケアを重視し、個別のリハビリテーションプランを提供しています。こうしたアプローチにより、患者は安心して家庭復帰の準備を進めることが可能です。

また、多職種チームによるケアが、この施設の大きな特徴です。看護師や療法士、さらには介護職が一丸となって、患者の生活質の向上を目指しています。この包括的なサポート体制が、患者の身体的・精神的な回復を助けるのです。

さらに、後方医療施設は地域社会との連携も重要としています。他の医療機関や行政、介護サービスと緊密に連携し、患者のスムーズな社会復帰を支援しています。特に退院後の支援において、在宅医療や介護サービスへの橋渡しの役割を果たしています。これにより、地域全体での医療水準の向上が期待されています。

3. 地域との連携とそのメリット

地域医療において、後方医療施設との連携は欠かせません。

各施設が地域との繋がりを強化することによって、地域全体の医療の質が向上し、患者にとっても安心して暮らせる社会が実現します。

地域の他医療機関や介護施設と緊密に連携することで、患者一人ひとりに対して適切な医療とケアが提供される環境が整います。

この連携によって、患者は安心して退院後も生活を続けることができ、在宅医療への橋渡しもスムーズに行われるのです。

後方医療施設は、退院後の生活支援を含む包括的なケアを担い、これにより患者は自宅での生活を支えるために必要な準備を整えることが可能となります。

このプロセスにおいて、患者と地域社会との結びつきが深まり、地域全体の絆が強まるというメリットも生まれます。

さらに、地域の資源を有効に活用し、効率的な医療サービスを提供することで、医療リソースの最適化が実現します。

こうした取り組みは、地域の医療機関が一体となって支え合うことで、地域住民全体の健康維持と向上に寄与するのです。

このように、地域医療を支える後方医療施設と地域との連携は、より良い医療サービスを生み出し、共に成長する関係を築くための重要な要素となります。

各施設が地域との繋がりを強化することによって、地域全体の医療の質が向上し、患者にとっても安心して暮らせる社会が実現します。

地域の他医療機関や介護施設と緊密に連携することで、患者一人ひとりに対して適切な医療とケアが提供される環境が整います。

この連携によって、患者は安心して退院後も生活を続けることができ、在宅医療への橋渡しもスムーズに行われるのです。

後方医療施設は、退院後の生活支援を含む包括的なケアを担い、これにより患者は自宅での生活を支えるために必要な準備を整えることが可能となります。

このプロセスにおいて、患者と地域社会との結びつきが深まり、地域全体の絆が強まるというメリットも生まれます。

さらに、地域の資源を有効に活用し、効率的な医療サービスを提供することで、医療リソースの最適化が実現します。

こうした取り組みは、地域の医療機関が一体となって支え合うことで、地域住民全体の健康維持と向上に寄与するのです。

このように、地域医療を支える後方医療施設と地域との連携は、より良い医療サービスを生み出し、共に成長する関係を築くための重要な要素となります。

4. 後方医療施設の課題と将来

後方医療施設の運営には幾つかの大きな課題があります。

特に顕著なのが、専門職の人材確保です。

看護師や理学療法士、作業療法士といった専門職は、その数が限られており、各施設において必要な人材を確保することが難しくなっています。

これらの専門家が不足すると、患者に対して提供できる医療の質が低下する可能性もあるため、地域医療全体の基盤が揺らぐ恐れがあります。

さらに、高齢化社会の進展に伴い、後方医療施設の需要が増加しています。

これは必然的に各施設の負担が増大し、さらなる運営の効率化が求められる状況を生み出しています。

後方医療施設がこのような需要の増大に対応していくためには、ICTの活用が不可欠です。

情報通信技術を駆使することで、例えば電子カルテの共有やリモートでの健康モニタリングなど、業務の効率を飛躍的に向上させることが可能です。

また、各医療施設がネットワークを構築し、連携を深めることも重要です。

これにより、患者のスムーズな転院や退院後のケアへとつながりやすくなり、地域医療の質の向上に寄与します。

将来的には、こうした技術の進化と相まって、後方医療施設はさらに重要な位置を占めるようになると考えられます。

若い世代を含む地域住民との対話を通じて、後方医療の役割を周知し、より良い医療サービスが提供される社会の実現を目指すことが必要です。

特に顕著なのが、専門職の人材確保です。

看護師や理学療法士、作業療法士といった専門職は、その数が限られており、各施設において必要な人材を確保することが難しくなっています。

これらの専門家が不足すると、患者に対して提供できる医療の質が低下する可能性もあるため、地域医療全体の基盤が揺らぐ恐れがあります。

さらに、高齢化社会の進展に伴い、後方医療施設の需要が増加しています。

これは必然的に各施設の負担が増大し、さらなる運営の効率化が求められる状況を生み出しています。

後方医療施設がこのような需要の増大に対応していくためには、ICTの活用が不可欠です。

情報通信技術を駆使することで、例えば電子カルテの共有やリモートでの健康モニタリングなど、業務の効率を飛躍的に向上させることが可能です。

また、各医療施設がネットワークを構築し、連携を深めることも重要です。

これにより、患者のスムーズな転院や退院後のケアへとつながりやすくなり、地域医療の質の向上に寄与します。

将来的には、こうした技術の進化と相まって、後方医療施設はさらに重要な位置を占めるようになると考えられます。

若い世代を含む地域住民との対話を通じて、後方医療の役割を周知し、より良い医療サービスが提供される社会の実現を目指すことが必要です。

5. 最後に

地域医療を維持し、その質を向上させるためには後方医療施設の存在が欠かせません。これらの施設は、急性期を脱した患者の回復と療養を長期的に支援するためのバックアップとして機能します。この役割は、医療リソースの有効活用、患者中心のケア、包括的なケアの提供、および地域とのスムーズな連携を支えるための基盤となっています。急性期の病院が本来の重症患者治療に専念できるよう、後方医療施設がその一端を担っています。後方医療施設は、患者が安心して地域に戻り、再び健康な生活を送るための支援を行います。そして、多職種による包括的チームケアは、心身の回復を促し、患者の生活の質を向上させるうえで大きな効果を発揮しています。

しかし、これを支えるためにはいくつかの課題も考慮する必要があります。特に、人材不足や高齢化による需要の増加がその大きな障壁です。これを打破するために、ICT技術の活用や、医療ネットワークの強化、地域住民との綿密なコミュニケーションがさらに重要となります。後方医療施設はその重要性をますます増しており、地域社会全体の医療水準を高め、持続可能な医療体制を築くカギとして、これからも進化が求められています。