1. ラニーニャ現象の概要

|

現象」を異常気象と定義している。 エルニーニョ現象や、これに南方振動を含めたENSOは、異常気象の原因となるとされているが、エルニーニョ/ラニーニャ現象は数年の周期で起こるものであり、「エルニーニョ/ラニーニャ現象=異常気象」ではない。後でも述べるが、異常気象の原因=エルニーニョ/ラニーニャ…

15キロバイト (2,049 語) - 2024年11月29日 (金) 15:04

|

この変化は貿易風の強化によって引き起こされ、結果として東太平洋の海水が冷却され、エルニーニョ現象とは反対の気象パターンを示します。

ラニーニャ現象は複雑な大気と海洋の相互作用によって生じます。

主なメカニズムは、太平洋の貿易風が強くなり、海流が変化することで、深層から冷たく豊かな栄養を持つ海水が湧き上がることで、海面水温が低下するというものです。

これにより、太平洋の西側が温かく、東側が冷たい状態が持続します。

ラニーニャ現象が地球規模の気候に与える影響も無視できません。

地域ごとに異なるパターンが観測され、例えばアジアやオセアニアでは特異な降水パターンが現れ、日本では冷夏や厳冬が観測されることがあります。

また、アメリカ大陸では特に南アメリカ西海岸で乾燥状況が悪化し、北アメリカでは寒波が強くなること等が報告されています。

アフリカや中東でも乾燥が進むことで農業にネガティブな影響をもたらすことがあります。

持続期間に関しては、ラニーニャ現象は通常9ヶ月から12ヶ月程度続くことが多く、エルニーニョとの交互発生パターンも確認されています。

現代の技術の進歩により、気象衛星や海洋観測装置を用いて拉ーニャ現象を観測し、予測することが可能であり、このデータは農業や防災対策において大いに役立っています。

気候変動問題を踏まえ、ラニーニャ現象についての研究の重要性は増すばかりです。

持続可能な地球環境を考慮した上で、ラニーニャ現象の理解を深め、影響を最低限に抑える手法の開発が急務であると言えるでしょう。

2. 発生メカニズム

まず、貿易風の強化がこの現象の発端となります。

通常、太平洋赤道域では東から西に向かって吹く貿易風が、ラニーニャの際にはさらに強化されます。

この影響で、太平洋東部の海水が西部に押しやられ、結果として東部の海面は冷たい水で満たされることとなります。

これは深層から冷たい栄養豊富な海水が湧き上がることを意味し、海面温度の低下を招きます。

これにより、太平洋西部では海面温度が通常よりも高く、東部では低い状態が顕著になります。

この温度の違いは、大気の対流運動にも影響を及ぼし、一連の変化を引き起こします。

これがラニーニャ現象の発生メカニズムとなり、結果的に地球の気候に多大な影響を及ぼす要因となっています。

3. 地域別の気候への影響

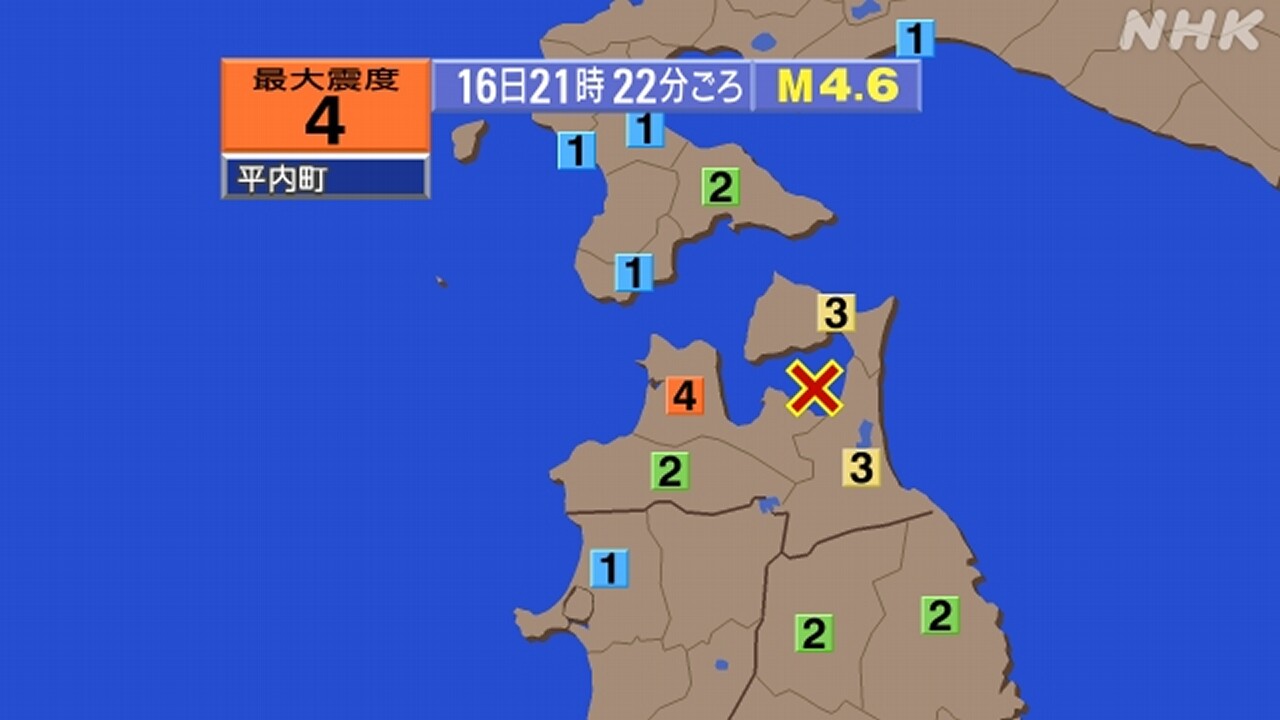

まず、アジア・オセアニア地域についてです。この地域の国々、特に日本は、ラニーニャ現象の影響で異常気象に見舞われることがあります。具体的には、日本では冷夏や厳冬が観測されることがあります。これにより、冷害や暖房費の増加といった問題が発生します。また、インドネシアやオーストラリアでは反対に降水量が増加する傾向があり、洪水や土砂災害のリスクが増すことがあります。

次に、アメリカ大陸を見てみましょう。ラニーニャ現象は南米西海岸の乾燥を引き起こし、この地域の農業や水資源に影響を与えます。これに対し、北アメリカでは寒冬がしばしば見られます。特にアメリカ北東部やカナダでは、この寒さが電力需要を押し上げる原因となることがあります。

最後に、アフリカと中東地域を考えてみます。これらの地域ではラニーニャが乾燥を促進し、農業に大きな打撃を与える可能性があります。農作物の収穫量が減少し、食料不足の危機につながる場合もあります。これにより、人々の生活が直接的に影響されることになります。

ラニーニャ現象が異なる地域に与える影響を理解することは、地域ごとの気候変動に対する対策を考える上で不可欠です。この理解が進むことで、各地域が直面するチャレンジに対し、より適切で持続可能な対応策を講じることができるようになります。

4. 持続期間と頻度

ラニーニャ現象は、その発生頻度においても特徴的です。平均して数年に一度の頻度で発生し、その裏にはエルニーニョ現象との交互発生があります。この交互現象は、地球全体の気候を左右し、多くの地域で天候の変動をもたらします。特に、ラニーニャは夏季または冬季に現れやすく、その結果として世界的な天候には大きな影響を与えるのです。

このように、ラニーニャ現象は単に海面の温度変化だけでなく、地球規模の気候変動において非常に重要な役割を果たしています。この現象の理解は、気候予測や防災の観点からも非常に重要であり、現代の観測技術を駆使することでより正確な予測が可能になっています。ラニーニャによる気候の変動に対する備えは、自然災害に対するリスクを軽減する鍵となるでしょう。

5. 観測と予測技術の進化

予測の分野では、気候モデリングが中心的な役割を果たしています。この技術により、未来の気候パターンを予測し、ラニーニャ現象がどのような影響を与えるかを事前に把握することが可能です。気候モデリングは、高度な数値シミュレーションを利用して、複雑な気候システムを再現します。このモデルは、過去のデータとオンラインで更新される最新の観測データを組み合わせることで、精度の高い予測を可能にしています。

このような観測と予測技術の進歩は、農業計画や防災対策において大変重要です。例えば、農業の分野では、ラニーニャによる異常気象を予測し、作物の栽培に最適なタイミングを予見することができます。また、防災の観点からは、予測される気候によって災害のリスクを事前に察知し、適切な対応策を講じることが求められます。

さらに、気候モデリングと観測データを活用することで、政府や企業は長期的な気候変動への対応戦略を策定しやすくなります。これにより、ラニーニャ現象による社会的・経済的な影響を最小限に抑えることが可能となります。現代技術の進化がラニーニャ現象に対する理解を深め、それが私たちの生活や環境に与える影響を適切に管理できるように支援しています。

6. まとめ

この現象は多くの地域で異常気象を引き起こし、産業および日常生活に対して大きな変化をもたらします。

近年、技術の進展により、ラニーニャ現象を正確に観測し予測することが可能となり、その影響をある程度緩和することができるようになりました。

これにより、農業計画や防災対策などにおいても適切な対応が可能になっています。

気候変動が進行する現代社会において、ラニーニャ現象に対する理解と対策はますます重要となっています。

今後も技術の進歩とともに、より詳細な観測と正確な予測ができるよう研究と開発が続けられるでしょう。

さらに、ラニーニャ現象の影響を最小限に抑えるため、地域ごとの特性に基づいた対策を策定していく必要があります。

気候現象は地球環境全体における複雑な相互作用の結果であり、その更なる理解は、持続可能な社会の実現に寄与する重要な要素となるのです。