1. 再生医療の概要

|

再生医学(さいせいいがく、英: Regenerative medicine)とは、人体の組織が欠損した場合に体が持っている自己修復力を上手く引き出して、その機能を回復させる医学分野である。この分野における医療行為としては再生医療(さいせいいりょう)とも呼ばれる。…

18キロバイト (2,561 語) - 2024年9月18日 (水) 14:12

|

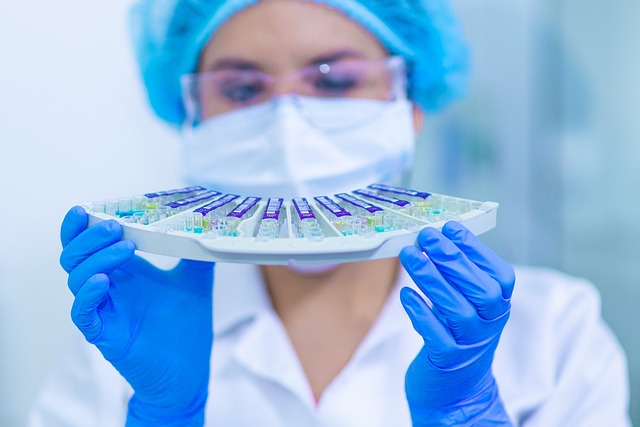

まず、幹細胞療法について説明します。これは患者の体に幹細胞を移植し、損なわれた機能を回復させる方法です。幹細胞には自己再生能力があり、多様な細胞に成長する特性があります。この特徴を生かして、心臓病や脊椎損傷、糖尿病などの難治性疾患に対して画期的な治療法を提供する可能性があります。また、多能性幹細胞であるES細胞やiPS細胞は、無限の可能性を秘めており、再生医療の将来を大きく変える力を持っています。

一方で、成体幹細胞は、特定の組織の再生に特化した細胞です。これらは倫理的な問題が少なく、例えば骨髄移植において造血幹細胞が白血病治療で使用されています。ただし、その多能性は限られていることが課題です。

次に、組織工学について解説します。組織工学は、細胞やバイオマテリアル、生化学的要因を用いて人工的に組織や臓器を作り出す技術です。既に骨や皮膚・軟骨の再生に成功しており、将来的にはより複雑な臓器の再生にも期待が寄せられています。この技術の進歩により、患者の体に特定の機能を持つ臓器を移植し、その機能を回復することができるのです。

再生医療の実現に向けた課題には、多くの技術的・倫理的な障壁が存在します。免疫拒絶反応やコスト、実用性に関する問題が特に顕著です。しかし、これらの障壁に対処しながら研究が進められ、より良い治療法の開発が期待されています。再生医療は、病気や怪我で苦しむ人々にとって希望の光であり、その発展は将来的に多くの病気を克服する可能性を秘めています。

2. 幹細胞療法の革新

幹細胞は自己再生する能力を持ち、多様な細胞タイプに成長するため、損傷を受けた臓器や組織の修復に優れた可能性を秘めています。

この卓越した特性を活かし、様々な病気に対する革新的な治療法が生まれつつあります。

\n\n特に注目されるのが多能性幹細胞です。

これらの細胞は心筋梗塞や脊髄損傷の患者に対し、新たな細胞を提供することで失われた機能を回復する手段となります。

多能性幹細胞には胚性幹細胞(ES細胞)と人工多能性幹細胞(iPS細胞)が含まれ、研究と臨床試験が活発に進められています。

これらの細胞は、特定の臓器や組織の成長を促進し、患者にとっての治療効果を大幅に向上させる可能性を持っているのです。

\n\n一方で、成体幹細胞の活用も見逃せません。

成体幹細胞は倫理的に問題が少なく、医療分野で実用化されてきました。

特に骨髄移植では、造血幹細胞が白血病の治療に革命をもたらしています。

成体幹細胞の特徴は、特定の組織にほぼ限定されるものの、その再生能力ゆえに、医療現場での需要は高まり続けています。

\n\n将来的には、幹細胞療法がさらに発展し、より多くの病気や障害に対する治療法が確立されることが期待されます。

研究者にとっては、再生医療の分野での次なる飛躍が待ち望まれており、医療の未来を大きく変えるポテンシャルを秘めています。

この新たな革新の波は、患者に対する個別化医療をさらに一歩進めることでしょう。

3. 組織工学の可能性

この技術の進化により、損傷したり失われた組織の再生が現実のものとなりつつあります。

具体的には、骨や皮膚、軟骨などの組織再生で既に成功例が報告されています。

特に、この分野の技術は、自分自身の細胞を利用するため免疫拒絶のリスクが低減され、より安全で効果的な治療法を提供できる可能性を秘めています。

\n\n組織工学では、細胞を支えるためのバイオマテリアルが非常に重要です。

これらの材料は、生体適合性に優れており、細胞が正常に機能し成長できる環境を提供します。

例えば、コラーゲンやヒアルロン酸などの生体材料が、細胞の成長を支え、組織の形状や機能を整える役割を果たしています。

より複雑な臓器の再生を求めて、これらのバイオマテリアルの研究も進められており、将来的には肝臓や腎臓といった命に関わる臓器の再生も視野に入れられています。

\n\n技術の進歩により、組織工学は多くの病気や怪我への新たな治療法を提供する道を切り開いています。

この可能性により、現在治療法がないかあまり効果的でない状況にある疾患にも、持続可能な治療を施せる日が来るかもしれません。

組織工学の発展は、医療の未来に大きな影響を与えるでしょう。

4. 再生医療の課題

まず、免疫拒絶反応についてです。これは、移植された細胞や組織が患者の免疫系に適合せず、攻撃されてしまう現象です。患者の免疫系は外部からの侵入者を排除しようとするため、この問題の解決は必須です。このため、免疫系と移植組織の相性を良くするための研究が進められています。

次に、倫理的な側面です。特にES細胞(胚性幹細胞)の使用には多くの議論があります。ES細胞は非常に多能性が高いため、再生医療においては非常に有用ですが、その取得過程で倫理的に問題があるとされることがあります。このため、倫理的に許容される方法で治療につなげるための議論が活発に行われています。

また、再生医療は技術的にもコストの面でもまだ高価な選択肢とされています。研究と開発には莫大な資金が必要であり、実際に患者が利用する際の費用も問題となることがあります。これにより、広く普及するためには、コストを削減し、誰もが利用できる形にする必要があります。

これらの課題に対して、科学者たちは日々研究を続けています。再生医療が将来、より多くの人々にとって利用可能で効果的な治療法になるよう、これらの壁を乗り越えることが求められています。持続的な研究と技術の進歩によって、再生医療が次のステージに進むことを期待しています。

5. 再生医療の未来展望

幹細胞療法は、多能性幹細胞(ES細胞やiPS細胞)の利用によって、新たな治療法が心臓病や脊椎損傷、糖尿病といった様々な疾患に提供される可能性を示します。一方で、成体幹細胞も、特定の組織において治療を明確にするための鍵となっており、例えば白血病に対する骨髄移植での使用が挙げられます。

また、組織工学は、細胞やバイオマテリアル、生化学因子を駆使して、人体の組織や臓器を人工的に再現し移植する技術です。これは、骨や皮膚、軟骨の再生の分野で既に成果を上げており、将来的にはより複雑で重要な臓器の再生も夢ではありません。

再生医療にはいくつか課題があります。免疫拒絶反応や倫理的問題、そしてコストと実用性の問題は大きな障壁です。しかし、これらの問題を乗り越えるための研究は続けられており、再生医療の未来には期待が寄せられています。個別化された治療法の実現に向けた取り組みは、多くの病気や障害に対して根本的な治療法を提供する希望となります。

技術の進化は日々進んでおり、再生医療の分野でのブレークスルーは、病気や怪我で苦しむ多くの人々に新たな光をもたらすでしょう。持続的な研究とイノベーションの力を信じ、再生医療の未来に期待することができます。

6. まとめ

幹細胞療法では、幹細胞の自己再生および分化能力を利用し、体内で失われた細胞を再生します。この方法は、心臓病、脊椎損傷、糖尿病など、様々な難病に対する治療法として期待されています。一方、組織工学は、細胞やバイオマテリアル、生化学因子を組み合わせて臓器や組織を再生する技術です。これにより、骨や皮膚、軟骨などの治療で既に成果を上げており、今後はより複雑な臓器の再生が視野に入っています。

再生医療の前には、免疫拒絶反応や倫理的問題、コストと実用性の課題が立ちはだかっています。しかし、再生医療の果たす可能性を考えれば、これらの障壁を乗り越えていくことは価値のある挑戦です。個別化された治療法を提供し、病気や怪我の根本的な治療を可能にする再生医療は、未来の医療として期待されています。

総じて、再生医療の未来は明るいと言えるでしょう。益々の技術革新が加速し、近い将来、多くの人々に新しい希望を与える日が来るでしょう。今後も、この分野の発展が注目され続けることでしょう。