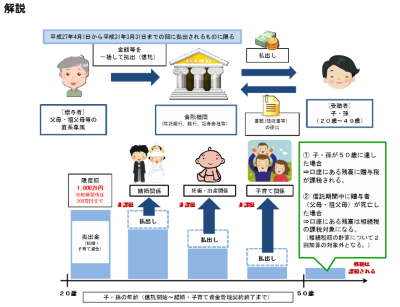

1. 子育て支援贈与税の概要

|

贈与税やアメリカ合衆国のGift Taxのように、贈与をした方に課税する方式も存在する。 贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。 贈与税…

16キロバイト (2,393 語) - 2024年11月13日 (水) 13:11

|

この制度の一つの特徴として挙げられるのが、教育資金を一括贈与する場合の贈与税非課税制度です。例えば、将来的に高額な教育費が予想される中高一貫校や海外の大学への進学を考えている場合、多くの教育資金を一度に調達できることは計り知れないメリットがあります。特に祖父母が孫の教育のために資金を提供する際、その金額が一定の基準内であれば贈与税がかからないため、より多くの資金を子供の教育に充てることが可能となります。

さらに、この非課税の適用には制度施行後の期間内に贈与が行われることが条件の一つとなっています。このため、贈与を考えている家庭は制度の詳細な期間や条件について把握しておくことが肝要です。このような制度の意図は、祖父母の資産をより効率的に子供や孫の世代に引き継がせることにあります。それにより、若年層の家計の支援を促し、少子化の進行を留めることを目指しています。

しかし、折角の制度活用がなされないケースも見られ、情報不足や誤解から結局利用されていないこともあるようです。家計費の中で大きなウェイトを占める教育費の負担を減らすためには、関係機関からの資料を集め、専門家の助言を得ることが求められます。この制度をうまく活用することで、次世代により良い教育環境を提供し、社会全体の活力向上に貢献することが可能です。以上のような施策を適切に取り入れることによって、子育て世代の未来をより豊かで実りあるものにしていきたいものです。

2. 贈与税とは何か

この制度は、子どもを持つ親やその支援を行う祖父母にとって、大変心強い味方となります。

とりわけ、日本が少子化という社会問題に直面している中で、育児や教育に関する経済的負担を軽減する手段として、特に重要視されています。

\n\nこの贈与税の特徴は、親や祖父母から子や孫に財産を贈与する際に発生する税金です。

政府はこの制度を通じて、子育てや教育関連の費用負担を軽減する策を講じています。

その一環としての施策が、『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度』です。

この制度は、祖父母が孫に対し、教育資金をまとめて贈与する場合に、一定の金額まで贈与税が免除され、その資金を直接教育に活用可能とするものです。

\n\nこの優遇措置は、特に高額な教育費が必要となる中高一貫校や、海外の高等教育機関への進学時に、大きな支援となります。

さらに、この非課税制度はある一定期間内に行われた贈与にのみ適用されるため、制度を利用する際には、その適用期間や条件をしっかり確認することが求められます。

\n\nこのような施策により、政府は祖父母世代の資産をスムーズに次世代の子供たちに継承し、育児や教育負担を軽減することを目指しています。

これは、ひいては少子化問題への解決策として機能することも期待されています。

実際に制度が活用されることで、育児に関連する経済的な不安が緩和され、多くの家族が安心して子育てに専念できる環境が整うことが期待されます。

\n\nしかし、制度の内容や適用条件に対する理解が不十分なため、正しく活用されていないケースも少なくありません。

関係する情報をしっかり収集し、必要に応じて専門家のアドバイスを得るという姿勢が重要です。

制度を的確に利用し、子育ての負担を減らしながら、子供たちの将来を明るく照らす選択を心がけましょう。

3. 教育資金一括贈与の非課税制度のメリット

この制度の最大のメリットは、贈与税を払わずに、高額な教育費を一度に賄うことができる点です。

特に、海外の大学や中高一貫校への進学を考える家庭では、その恩恵は計り知れません。

\n\n制度の詳細を見てみると、祖父母が孫のために教育資金を一括で贈与する際に、一定の金額まで非課税となるという仕組みです。

この金額の範囲内であれば、贈与税を気にすることなく、教育に集中することができます。

教育費が高騰する現代において、この制度は若い世代を経済的に支える重要な役割を果たしています。

\n\nこの非課税制度の導入により、子供を持つ家庭の経済的負担が軽減されるだけでなく、若い世代への資産移転がスムーズに行われるようになりました。

その結果、少子化が進む日本において、新たな世代の教育や子育てに安心して取り組むことができる環境づくりに役立っています。

\n\nしかしながら、この制度を最大限に活用するためには注意が必要です。

非課税が適用されるための条件や期間をしっかりと理解し、適切な時期に贈与を行うことが不可欠です。

多くの家庭がこの制度を利用する際には、関係する法令やガイドラインをしっかりと確認し、専門家からのアドバイスを受けながら進めることが大切です。

\n\n制度の理解を深め、正しく活用することで、多くの家庭が子供の将来への投資を安心して行うことができるでしょう。

特に高額な教育費が予想される場合、この制度を上手に使うことで、子供の未来をより明るいものにすることが可能となります。

4. 制度の適用期間と条件

この制度の適用期間は法律で規定され、期間終了後は通常の贈与税の規定が適用されるため、計画的に贈与を行うことが重要です。

さらに、非課税制度の適用条件も注意深く確認する必要があります。

通常、教育資金として使われることが主な条件となっており、具体的には中高一貫校や大学、特に費用が高額になりがちな海外留学などに充てられることが想定されています。

したがって、贈与を予定している場合は、子供の教育計画と制度の条件を一致させることが不可欠です。

また、最新の情報を収集し、正確な判断をするために、関係機関からの情報収集や専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

制度を適切に理解し、活用することで、子育てにかかる負担を効果的に軽減し、多くの親が安心して子供の未来を支えることが可能になるのです。

このような制度を賢明に利用して、経済的な不安を和らげ、未来を築いていくことが期待されています。

5. 賢く制度を利用するためのポイント

この制度を最大限に活用するには、まず利用条件や申請期間を正確に理解することが重要です。多くの場合、期限内に贈与が行われなければ非課税措置は受けられません。したがって、贈与を計画する際には、事前に税務署や銀行の相談窓口に確認を取り、最新の情報を入手することが賢明です。

さらに、専門家のアドバイスを受けることで安心して制度を活用できます。税理士やファイナンシャルプランナーは、家庭の財務状況に基づき最適な贈与戦略を提案してくれるため、彼らに相談すると良いでしょう。

贈与を行う際には、その目的を明確にし、子供の将来を見据えた有益な利用を考えることが大切です。これにより、限られた非課税枠を有効に使い、子供の未来を応援する最善の方法を模索できます。

最終的に、この制度を適切に活用することで、家庭の教育負担を軽減し、安心して子育てを進められる環境を築き上げることが可能です。

まとめ

特に、教育資金の一括贈与を目的とした非課税制度があり、祖父母が孫のために教育資金をまとめて贈与する際に非課税枠が適用されます。この仕組みは、高額な学費が必要な中高一貫校や海外留学を視野に入れた場合に非常に有効です。ただし、非課税措置は期間限定であり、その期間内に贈与を完了しなければなりません。故に計画的な活用が求められます。

この制度の狙いは、資産を効果的に次世代に引き継ぎ、若い世代の生活を支えることです。これにより、育児や教育の経済的負担が軽減され、日本全体の少子化への歯止めが期待されています。しかし、一部の家庭ではこの制度の細部を理解しておらず、情報不足からその恩恵を受けていません。従って、適切な情報収集と専門家の助言を受けることが成功の鍵です。賢く制度を利用し、未来の子供たちの可能性を広げていきましょう。