1. 南海トラフ地震の最新被害想定

新たな報告書では、死者数が最大で約30万人に達する可能性が指摘されています。この数字は、前回の想定よりも微減したものの、依然として非常に高い数値であり、地域住民や自治体にとっての重大な課題となっています。前回の想定では32万3000人とされていた死者数は、政府の対策が進展した結果、若干の改善が見られましたが、さらなる努力が必要です。

さらに、津波の浸水域が前回より3割拡大することが予測されています。この予測は、沿岸部の住民に対するさらに高度な準備を求めるものであり、迅速な避難計画の策定が不可欠です。

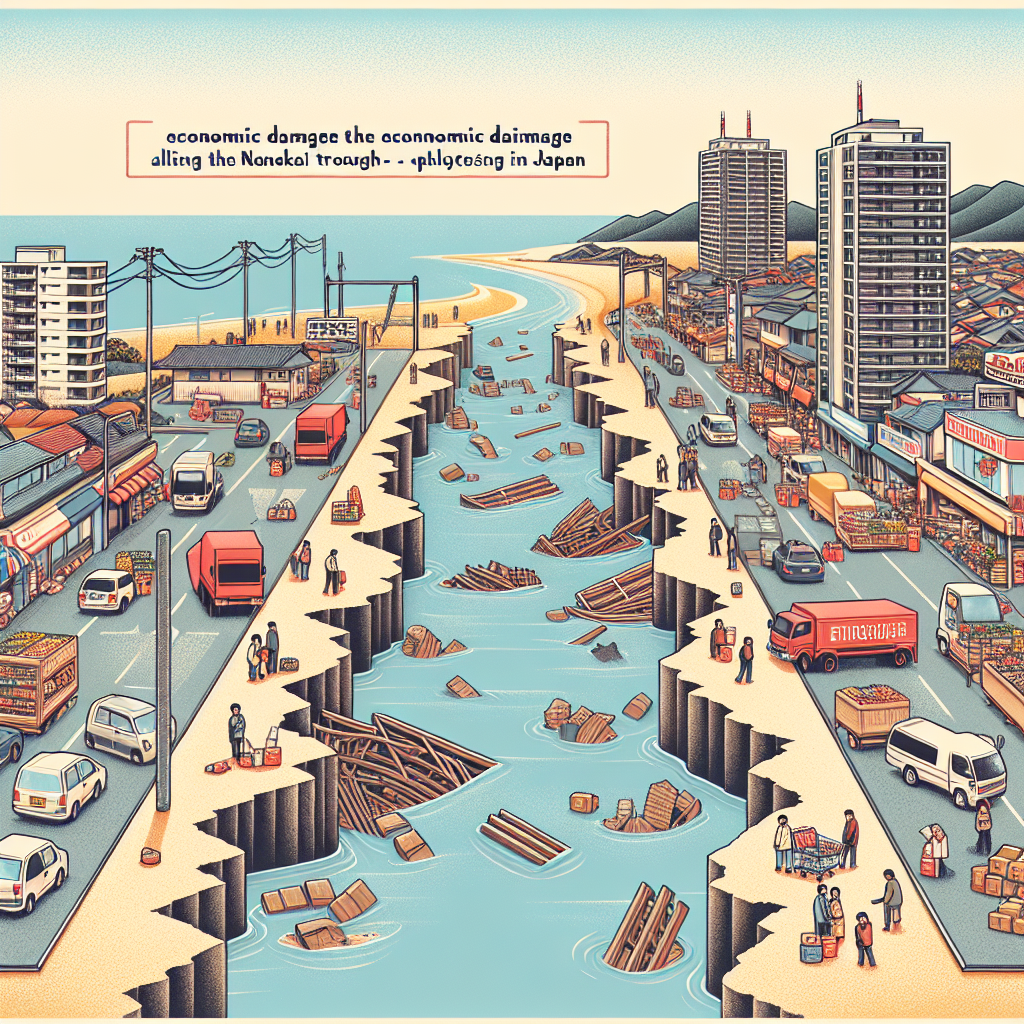

経済的な観点からも、南海トラフ地震の影響は無視できません。報告書によれば、経済被害は約292兆円に達する見込みであり、前回の想定から大幅に増加しています。これは、物価の上昇や経済活動の変化を反映した結果であり、経済界への影響も多大です。

これらの情報を受けて、個人や企業、政府機関を含むすべての関係者が協力して災害に備える必要があります。迅速な避難の準備や、備蓄品の確認、避難ルートの再確認など、具体的な対策を講じることで、被害を最小限に抑えることができるでしょう。

2. 地震の際の避難の重要性

特に津波が発生した場合、沿岸部の住民にとって迅速な行動が生死を分ける要因となります。

そのため、自治体では住民に対して避難訓練を行うなど、意識向上に努めています。

過去の震災から学んだ教訓を活かし、避難経路の確認や非常用持ち出し袋の準備は必須です。

また、高齢者や体が不自由な方への配慮も重要な課題であり、地域全体で助け合う体制の整備が求められています。

避難における一瞬の判断が被害を最小限に抑える鍵となるため、普段から安全に関する情報を収集し、準備を怠らないことが重要です。

3. 住民の準備状況と課題

さらに、避難経路の確認も不可欠です。地震発生直後は混乱が予測されるため、事前に安全な避難経路を確認し、家族と共有しておくことが命を守るために極めて重要です。

一方で、高齢化が進む日本では、移動が困難な高齢者への対応が急務となっています。自治体による支援体制の強化や、地域コミュニティによるサポート体制の確立が求められています。高齢者が安全に避難できるよう、日頃からの準備とコミュニケーションが大切です。

総じて、南海トラフ地震に対する備えは個々の努力だけでなく、地域社会全体の協力が不可欠です。これからも防災意識を高め、皆で安心して暮らせる地域づくりを進めていきましょう。

4. 最新の地震対策とは

また、地震予知研究も新たな段階に入りました。科学者たちは、地震の前兆とされる様々なデータを集め、それらを組み合わせて地震発生時間の予測精度を高めようとしています。特に人工知能を活用したデータ解析手法の導入により、これまでよりも詳細な予測が可能になるとの期待が寄せられています。この動きは、政府機関と学術研究機関の共同プロジェクトとして進められ、将来的には未然に地震被害を軽減するための重要なツールとなるでしょう。こうした取り組みは、地震大国である我が国にとって、大きな一歩となります。

このように、最新の地震対策は、技術と知識の結集であり、人々の命を守るための大切な礎となるのです。私たち一人ひとりが、日頃から地震に対する備えを怠らず、情報を活用して速やかな行動を心掛けることが求められています。

まとめ

被害を最小限に抑えるためには、個々人の防災意識を高めることが求められます。具体的には、非常用品の備蓄や避難経路の確認などを日常的に行い、万が一の際に迅速に対応できるように準備を整えておくことが重要です。また、地震発生時にはいち早く避難行動をとることが命を守るために不可欠であると専門家は指摘しています。

情報共有やコミュニケーションも、災害時には極めて重要です。地域社会での訓練や普段からの情報交換を通じ、いざという時に互いに支え合うことができる体制を作り上げることが求められます。各地の自治体が提供する最新の防災情報を随時確認し、正確な情報をもとに行動することが大切です。

南海トラフ地震に対する備えは、一人一人の意識と行動から始まります。事前の準備と日頃の情報共有が、その時に生きる力となるのです。備えを万全にし、未来の安全を確保するために、できることから始めていくことが非常に重要です。