1. 国土強靭化計画の概要

国土強靭化計画とは、自然災害に強い国土を築き上げるための政府の取り組みを示す大規模な政策です。

この計画の主な目的は、地震や洪水などの自然災害に対する備えを強化し、国民の命と財産、安全を守ることにあります。

特に、近年頻発する大規模自然災害に伴い、政府は国土の安全性を向上させる緊急の必要性を強く認識しています。

この計画の主な目的は、地震や洪水などの自然災害に対する備えを強化し、国民の命と財産、安全を守ることにあります。

特に、近年頻発する大規模自然災害に伴い、政府は国土の安全性を向上させる緊急の必要性を強く認識しています。

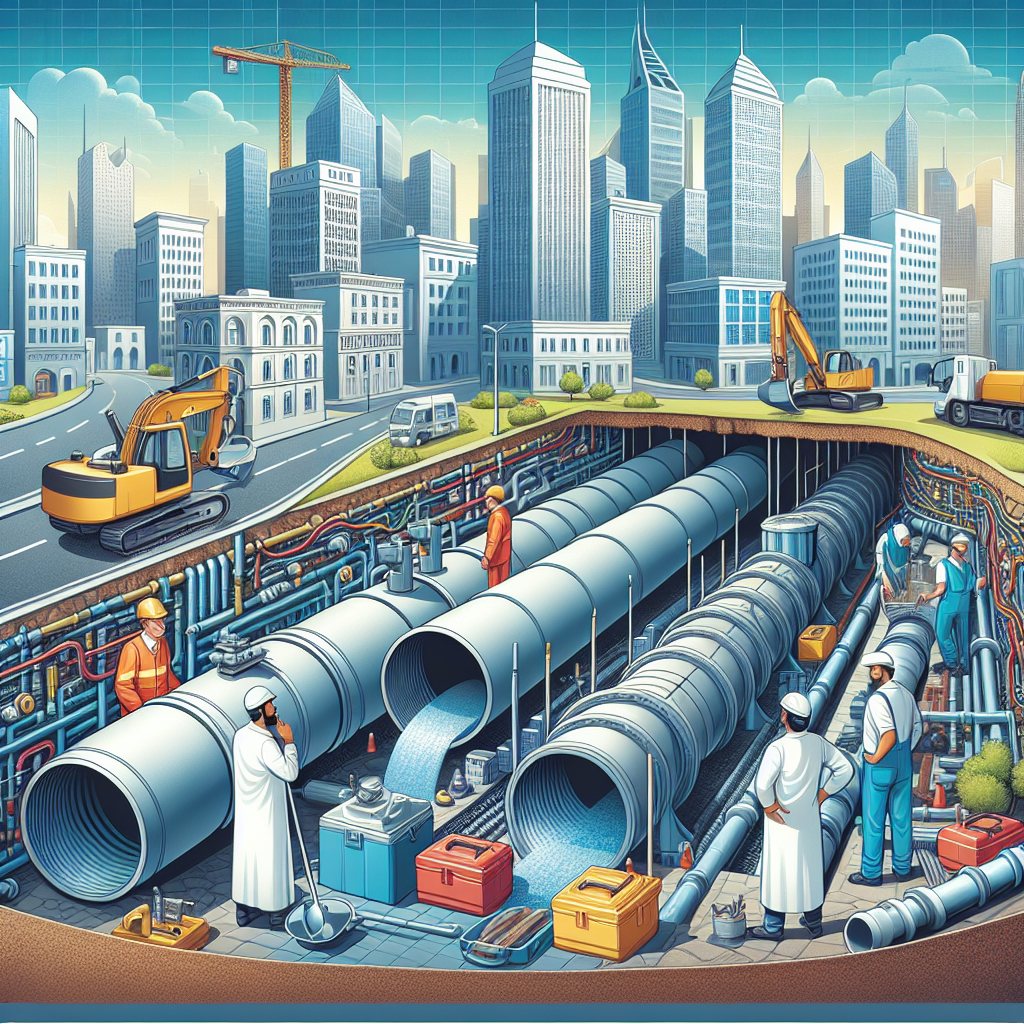

2. 上下水道インフラの耐震化が必要な理由

日本は地震大国と呼ばれるほど、頻繁に地震に見舞われます。

こうした背景から、上下水道インフラの耐震化は必要不可欠となっています。

水道管の破損や浄水場の損壊は、地震発生後に生活用水の供給が長期間停止する可能性を孕んでいます。

もし、この状態が長引けば、飲料水や生活用水の確保が難しくなり、生活全般に深刻な影響を及ぼすでしょう。

これを防ぐためにも、耐震化が急務なのです。

また、震災時の水供給中断を最小限に抑えることも重要です。

一般的に、大きな地震が発生した場合、上下水道の供給が復旧するまでには数週間を要することがありますが、耐震化が進めば、これを数日に短縮することが可能です。

迅速な復旧は、人々の生活を早期に正常化し、二次被害を防ぐ要因となり得ます。

このように、上下水道インフラの耐震化は、地震による水道インフラの被害を最低限に抑えつつ、災害時の迅速な復旧を実現するために必要不可欠な取り組みです。

さらに、これらの取り組みは地域社会の防災意識を高め、緊急時における自助・共助体制の整備も促進することが期待されています。

最終的には、住みよい地域社会を築き上げるための基盤となるのです。

こうした背景から、上下水道インフラの耐震化は必要不可欠となっています。

水道管の破損や浄水場の損壊は、地震発生後に生活用水の供給が長期間停止する可能性を孕んでいます。

もし、この状態が長引けば、飲料水や生活用水の確保が難しくなり、生活全般に深刻な影響を及ぼすでしょう。

これを防ぐためにも、耐震化が急務なのです。

また、震災時の水供給中断を最小限に抑えることも重要です。

一般的に、大きな地震が発生した場合、上下水道の供給が復旧するまでには数週間を要することがありますが、耐震化が進めば、これを数日に短縮することが可能です。

迅速な復旧は、人々の生活を早期に正常化し、二次被害を防ぐ要因となり得ます。

このように、上下水道インフラの耐震化は、地震による水道インフラの被害を最低限に抑えつつ、災害時の迅速な復旧を実現するために必要不可欠な取り組みです。

さらに、これらの取り組みは地域社会の防災意識を高め、緊急時における自助・共助体制の整備も促進することが期待されています。

最終的には、住みよい地域社会を築き上げるための基盤となるのです。

3. 対象と重点地域

国土強靭化計画は、日本全国の上下水道インフラの耐震化を目指しています。この計画では、特に人口密集地や老朽化が進んでいる地域が重点的な強化の対象とされています。東京都や大阪府などの都市部では、人口が集中しているため、地震などの大規模災害が発生した際の被害が甚大になる可能性があります。こうした地域では早急な耐震化が求められているのです。さらに、計画では全国の重要施設の耐震性を強化することが予定されています。これにより、災害時においても重要な機能を維持できるようになるのです。たとえば病院や学校などは、災害発生直後から地域の拠点として機能する必要があるため、これらの施設の耐震化は特に優先度が高くなっています。

老朽化が進む地域では、耐震化と同時にインフラの更新も行われます。古くなった水道管の交換や浄水場の改修によって、より安全かつ安定した水供給が可能となり、住民はより安心して暮らすことができます。これらの改修には、最新の技術と耐震性能を持つ材料が用いられる予定で、これにより、災害への備えがさらに強化されることになります。

自治体と国が協力し、この計画を進めていくことにより、住民の生活の質が向上するだけでなく、地域の防災力も大きく高まるでしょう。強靭なインフラを持つことで、安心して暮らせる地域を実現し、災害に強い日本を築き上げることができるのです。

4. 耐震化に加えた気候変動への備え

国土強靭化計画の進行において、耐震化は極めて重要な一環を担っていますが、今後の気候変動を考慮した対策も同様に重要です。

特に、水害対策は極端気象や気候変動の影響を軽減するために不可欠です。

これには、洪水を防ぐためのダムや堤防の強化、さらには排水路の整備が含まれています。

これらの施策は、異常気象の頻発化による影響を最小限に抑える目的で推進されています。

例えば、ダムや堤防の建設は洪水のリスクを低減し、水資源を効果的に管理するための鍵となります。

これに加え、非常に雨量が多くなった際の迅速かつ効果的な排水を可能にするため、排水路の改善と拡充は避けて通れません。

これらのインフラは、地域社会が直面する水害からの防護の基盤を築きます。

また、これらのインフラ整備の進捗は、ただの物理的な設備の強化に留まらず、地域住民の防災意識の向上にも寄与します。

定期的に実施される防災訓練を通じて、住民は災害時の対応についての理解を深め、備えの重要性を再認識します。

このように、技術的な対策と住民の意識向上が一体となることで、災害への対応力が総合的に高められるのです。

国土強靭化計画による耐震化と気候変動対応策の両方が有効に機能することで、日本の安心・安全な生活基盤を強固にし、未来の不測の事態にも柔軟に対応できる社会を築くことが期待されます。

この計画が示す未来のビジョンは、持続可能でレジリエントな国づくりの実現につながるでしょう。

特に、水害対策は極端気象や気候変動の影響を軽減するために不可欠です。

これには、洪水を防ぐためのダムや堤防の強化、さらには排水路の整備が含まれています。

これらの施策は、異常気象の頻発化による影響を最小限に抑える目的で推進されています。

例えば、ダムや堤防の建設は洪水のリスクを低減し、水資源を効果的に管理するための鍵となります。

これに加え、非常に雨量が多くなった際の迅速かつ効果的な排水を可能にするため、排水路の改善と拡充は避けて通れません。

これらのインフラは、地域社会が直面する水害からの防護の基盤を築きます。

また、これらのインフラ整備の進捗は、ただの物理的な設備の強化に留まらず、地域住民の防災意識の向上にも寄与します。

定期的に実施される防災訓練を通じて、住民は災害時の対応についての理解を深め、備えの重要性を再認識します。

このように、技術的な対策と住民の意識向上が一体となることで、災害への対応力が総合的に高められるのです。

国土強靭化計画による耐震化と気候変動対応策の両方が有効に機能することで、日本の安心・安全な生活基盤を強固にし、未来の不測の事態にも柔軟に対応できる社会を築くことが期待されます。

この計画が示す未来のビジョンは、持続可能でレジリエントな国づくりの実現につながるでしょう。

5. 計画完了後のメリットと地域社会への影響

国土強靭化計画における上下水道インフラの耐震化が完了すると、地域社会には多大なメリットがもたらされます。

計画の完了により、災害時の上下水道の機能維持率が著しく向上し、地域住民にとって安心できるライフラインの確保が可能になります。

一般に、大地震が発生した場合、多くの地域では上下水道の供給が停止し、復旧には数週間から数カ月を要することがあります。

しかし、耐震化計画の完了により、その復旧時間は大幅に短縮され、数日での供給再開が実現します。

また、地域社会における防災意識の向上にもつながります。

耐震化によって上水道と下水道の機能が迅速に復旧することは、住民の命と健康を守ることに直結します。

計画の達成を通じ、住民はこれまで以上に災害対策の重要性を認識し、自助・共助の体制整備にも意欲的に取り組むことが期待されます。

つまり、防災訓練の参加や自主防災組織の結成が促進され、災害時における地域の連携は強化されるでしょう。

さらに、これによって地域経済にも良い影響がもたらされます。

迅速な水道の復旧は、産業活動の再開をスムーズにし、経済的損失を抑えることができます。

商業活動や観光産業の早期復旧が期待され、地域全体が迅速に回復する土台が築かれるでしょう。

\n\nこのように、国土強靭化計画の完了は、地域社会の安全性を高めるだけでなく、多様な利点を提供します。

行政と住民の協力により、この計画が成功裏に完了すれば、日本はより安全で住みやすい国となることでしょう。

計画の完了により、災害時の上下水道の機能維持率が著しく向上し、地域住民にとって安心できるライフラインの確保が可能になります。

一般に、大地震が発生した場合、多くの地域では上下水道の供給が停止し、復旧には数週間から数カ月を要することがあります。

しかし、耐震化計画の完了により、その復旧時間は大幅に短縮され、数日での供給再開が実現します。

また、地域社会における防災意識の向上にもつながります。

耐震化によって上水道と下水道の機能が迅速に復旧することは、住民の命と健康を守ることに直結します。

計画の達成を通じ、住民はこれまで以上に災害対策の重要性を認識し、自助・共助の体制整備にも意欲的に取り組むことが期待されます。

つまり、防災訓練の参加や自主防災組織の結成が促進され、災害時における地域の連携は強化されるでしょう。

さらに、これによって地域経済にも良い影響がもたらされます。

迅速な水道の復旧は、産業活動の再開をスムーズにし、経済的損失を抑えることができます。

商業活動や観光産業の早期復旧が期待され、地域全体が迅速に回復する土台が築かれるでしょう。

\n\nこのように、国土強靭化計画の完了は、地域社会の安全性を高めるだけでなく、多様な利点を提供します。

行政と住民の協力により、この計画が成功裏に完了すれば、日本はより安全で住みやすい国となることでしょう。

6. まとめ

国土強靭化計画は、日本政府が推進する重要なプロジェクトであり、公共の安心と安全を確保するための取り組みのひとつです。この計画の中心的課題として掲げられるのが、上下水道インフラの耐震化です。私たちの生活に欠かせない水供給と排水のインフラは、災害に対する強靭性を持つことが重要視されています。地域社会が安全に機能するためには、上下水道の耐震化が避けて通れない課題となっているのです。特に、日本全国に存在する重要施設の上下水道インフラの耐震化は急務とされています。2024年度までに完全な耐震化を目指すこの計画は、地震による被害を最小限に抑えるために設定されたものです。日本は地震が多発する国であるため、災害に備えたインフラ整備は欠かせません。計画の完了により、大地震の後でも上下水道の供給が迅速に回復する見込みで、多くの地域で数週間かかっていた復旧が数日で可能になるとされています。

計画は、特に人口密集地域や老朽化したインフラを抱える地域を重点的に対象とし、最新の耐震技術や材料を用いて耐震性能を高めることが求められています。また、耐震化と同時に気候変動による水害への対応も進められています。ダムや堤防、排水施設の整備も行われ、異常気象からの保護も視野に入れています。このように幅広い視点からのインフラ強化は、国土強靭化計画の大きな柱となっています。

この取り組みを通じて、地域の防災意識が高まることも期待されています。耐震化工事により物理的な安全が確保されることに加え、住民の危機意識や防災対策への理解が深まります。自治体と国が協力し、この計画を進めることで、安心して暮らせる地域社会の実現に向けて一歩ずつ歩んでいくことができるでしょう。自治体の役割は大きく、彼らの積極的な関与が国土強靭化計画の成功に直結しています。国家レベルでの調整と地域社会の連携が日本の未来を形作るのです。