1. 多磨全生園の設立と目的

東京都東村山市に位置する多磨全生園は、国立ハンセン病療養所としてその名を知られています。

この施設は1909年、ハンセン病患者を収容し、治療を行うことを目的に設立されました。

当初は「全生病院」という名前でしたが、その後1925年に「多磨全生園」と改称されました。

この調整の背景には、時代とともに変わる社会の理解とハンセン病患者に対する認識の変化があります。

この施設は1909年、ハンセン病患者を収容し、治療を行うことを目的に設立されました。

当初は「全生病院」という名前でしたが、その後1925年に「多磨全生園」と改称されました。

この調整の背景には、時代とともに変わる社会の理解とハンセン病患者に対する認識の変化があります。

2. 名称変更と歴史の変遷

多磨全生園の名称変更とその歴史を振り返ると、1925年に「多磨全生園」に改称される前は「全生病院」として知られていました。

この変更は、ハンセン病患者に対する理解と対応の変化を象徴しており、その背後には様々な社会的背景があります。

日本政府は、当時の医療知識の限界と社会的偏見に基づき、ハンセン病患者を隔離する政策を進めました。

結果として、多くの患者は、この施設で長い年月を強いられました。

この時代のハンセン病に対する誤解は深く、感染力が非常に強いとされていましたが、実際にはこれは科学的に否定されています。

残念ながら、こうした誤解は社会的偏見を助長し、多くの患者が不当な扱いを受ける原因となりました。

隔離政策の影響下で、患者たちは社会から切り離され、厳しい生活を強いられたのです。

また、これらの隔離政策は、患者の人権を深刻に侵害するものでした。

施設に滞在する患者は、家族や社会との関係を絶たれ、孤独な生活を余儀なくされ、多くの場合、偏見に基づく差別に苦しめられました。

これが患者たちの精神的な苦悩を大きくしていった背景です。

それでも一部の患者は、施設内でコミュニティを形成し、相互に支え合いながら生活していました。

名称変更から約70年後の1996年には、隔離政策がようやく撤廃されました。

しかし、この政策の影響は長く尾を引き、かつて隔離された人々の社会復帰には、多くの課題が残されました。

歴史を振り返ると、多磨全生園の名称変更は、時代とともに変わる社会の価値観と、それに伴う患者に対する接し方の変化を如実に示しています。

この変更は、ハンセン病患者に対する理解と対応の変化を象徴しており、その背後には様々な社会的背景があります。

日本政府は、当時の医療知識の限界と社会的偏見に基づき、ハンセン病患者を隔離する政策を進めました。

結果として、多くの患者は、この施設で長い年月を強いられました。

この時代のハンセン病に対する誤解は深く、感染力が非常に強いとされていましたが、実際にはこれは科学的に否定されています。

残念ながら、こうした誤解は社会的偏見を助長し、多くの患者が不当な扱いを受ける原因となりました。

隔離政策の影響下で、患者たちは社会から切り離され、厳しい生活を強いられたのです。

また、これらの隔離政策は、患者の人権を深刻に侵害するものでした。

施設に滞在する患者は、家族や社会との関係を絶たれ、孤独な生活を余儀なくされ、多くの場合、偏見に基づく差別に苦しめられました。

これが患者たちの精神的な苦悩を大きくしていった背景です。

それでも一部の患者は、施設内でコミュニティを形成し、相互に支え合いながら生活していました。

名称変更から約70年後の1996年には、隔離政策がようやく撤廃されました。

しかし、この政策の影響は長く尾を引き、かつて隔離された人々の社会復帰には、多くの課題が残されました。

歴史を振り返ると、多磨全生園の名称変更は、時代とともに変わる社会の価値観と、それに伴う患者に対する接し方の変化を如実に示しています。

3. ハンセン病と誤解の歴史

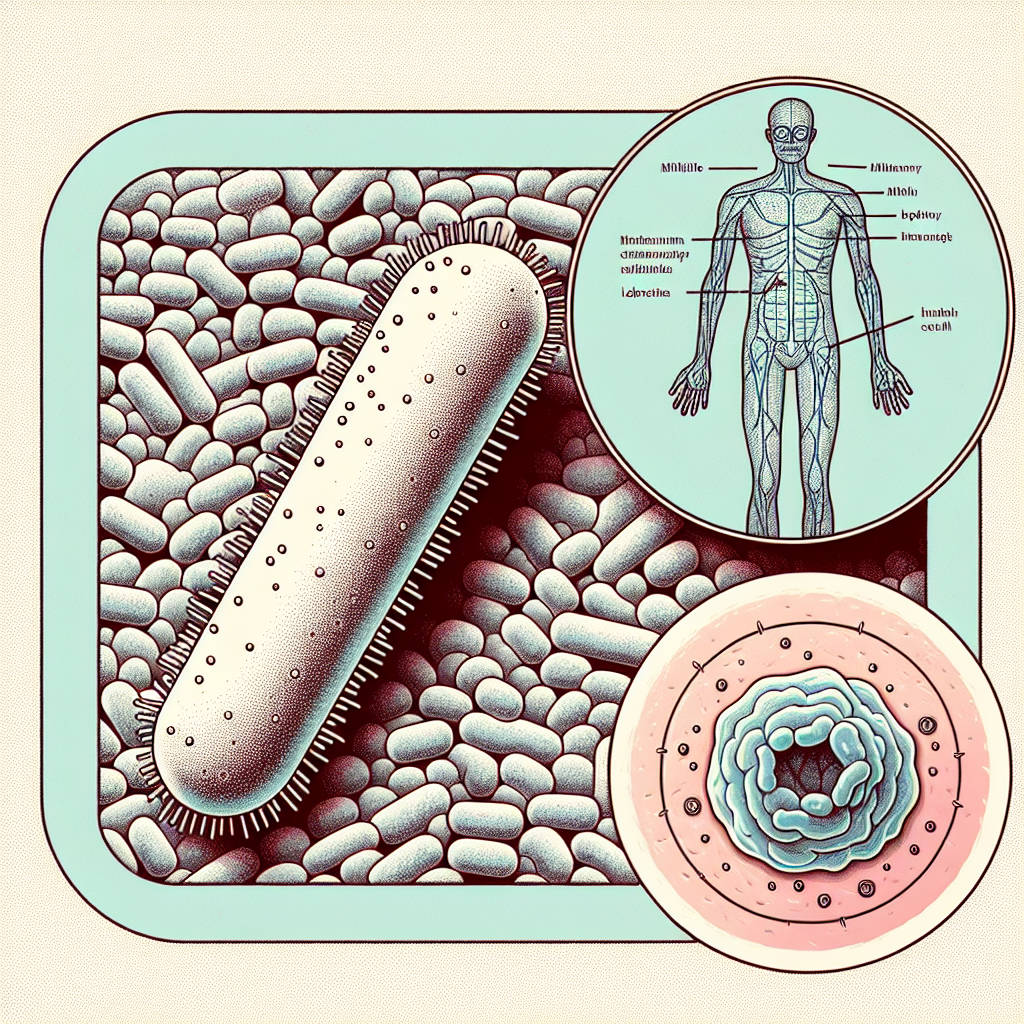

ハンセン病と誤解の歴史\n\nハンセン病は、かつて「らい病」として知られており、感染力が極めて強いという誤解が広まりました。

この誤った認識のために、患者たちは社会から隔絶された生活を強いられました。

当時の医学知識の不足や社会全体の理解の欠如が、ハンセン病に対する偏見を生み出し、これが差別的な政策を正当化する背景として機能しました。

宗教的信仰や倫理観が、ハンセン病患者への偏見を一層強めたことも否めません。

多くの文化圏で、ハンセン病は罪や穢れと結びつけられ、患者たちはしばしば道徳的に劣等とみなされました。

このような状況の中で、患者たちは制度化された差別の対象となり、法的にも保護されない状態が続きました。

さらに、日本においては、患者の強制隔離が法制化され、1920年代半ばからは全国各地で療養所が設置されるようになりました。

これにより、患者たちは希望を持って生きることが難しくなり、社会からの孤立を深めていきました。

自由を奪われた彼らの人生は、国家の政策によって大きく左右されることになったのです。

現在では、ハンセン病に対する誤解はほぼ解消され、効果的な治療法が確立されています。

しかし、この病に対する偏見は、いまだ一部に残っていると言わざるを得ません。

偏見の根底にある無知を克服し、より包括的な社会を構築するためには、過去の歴史を学び、それを教訓とする努力が求められています。

こうした歴史的背景を持った多磨全生園は、過去の偏見や誤解を乗り越えるためのシンボルとして、その意義を持ち続けています。

そして、訪問者に過去の過ちを伝え、未来に向けた考察の場を提供しています。

この誤った認識のために、患者たちは社会から隔絶された生活を強いられました。

当時の医学知識の不足や社会全体の理解の欠如が、ハンセン病に対する偏見を生み出し、これが差別的な政策を正当化する背景として機能しました。

宗教的信仰や倫理観が、ハンセン病患者への偏見を一層強めたことも否めません。

多くの文化圏で、ハンセン病は罪や穢れと結びつけられ、患者たちはしばしば道徳的に劣等とみなされました。

このような状況の中で、患者たちは制度化された差別の対象となり、法的にも保護されない状態が続きました。

さらに、日本においては、患者の強制隔離が法制化され、1920年代半ばからは全国各地で療養所が設置されるようになりました。

これにより、患者たちは希望を持って生きることが難しくなり、社会からの孤立を深めていきました。

自由を奪われた彼らの人生は、国家の政策によって大きく左右されることになったのです。

現在では、ハンセン病に対する誤解はほぼ解消され、効果的な治療法が確立されています。

しかし、この病に対する偏見は、いまだ一部に残っていると言わざるを得ません。

偏見の根底にある無知を克服し、より包括的な社会を構築するためには、過去の歴史を学び、それを教訓とする努力が求められています。

こうした歴史的背景を持った多磨全生園は、過去の偏見や誤解を乗り越えるためのシンボルとして、その意義を持ち続けています。

そして、訪問者に過去の過ちを伝え、未来に向けた考察の場を提供しています。

4. 人権回復と現代の多磨全生園

1996年、長く続いたハンセン病の強制隔離政策がようやく廃止されました。この政策の廃止により、多磨全生園を始めとする療養所は、それまでの歴史から新たな時代を迎えました。多磨全生園では、過去の歴史を風化させることなく伝えるため、施設内に資料館が設けられています。この資料館は、ハンセン病にまつわる多くの誤解や偏見を払拭する役割を担っています。ここでは、歴史的な資料や遺された建物が一般公開されており、訪れる人々は当時の社会情勢や患者たちの生活について学ぶことができます。保存された建物は、過去の苦難を物語る貴重な遺産であり、訪問者に深い考察を促します。

さらに、多磨全生園では、当時の患者たちが書いた手記や証言を集めた展示が行われ、患者個々の体験がこの施設でどのようなものであったかを理解する貴重な材料を提供しています。これらの手記や証言は、過去の制度的な差別の実態を浮き彫りにし、現在の私たちに多くの教訓を与えてくれます。

このような取り組みは、単に過去を振り返るだけでなく、今後の偏見や差別を無くしていくための大切な指針となるでしょう。多磨全生園の存在は、過去の歴史を正しく理解し、未来において差別のない社会を築くための重要な一歩なのです。

5. 訪問の意義と未来へのメッセージ

多磨全生園を訪問するということは、単なる過去の歴史を学ぶ以上の意味を持っています。

それは、私たちが忘れてはならない教訓を再確認する機会であり、歴史の中で強いられた偏見や誤解が、いかにして人々の尊厳を奪ったのかを知るための大切な時間です。

訪問者は、施設内の資料館で展示されている情報を通じて、ハンセン病への理解を深めることができます。

ハンセン病はかつて非常に恐れられていましたが、現在では治療可能であり、感染力も非常に弱いということが知られています。

それにも関わらず、過去には強制隔離政策がとられ、多くの人々が不当な扱いを受けたのです。

この訪問を通じて、私たちは人権の尊重について再認識するとともに、過去の過ちを反省し、未来に向けて差別のない社会の実現を目指すことが求められます。

また、施設を訪れた人々が得た知見や感動を周囲に伝えることで、より多くの人々がハンセン病について正しい知識を持ち、偏見を乗り越えることができるでしょう。

多磨全生園を訪れる意義は、次世代への重要なメッセージを残すことにもあります。

過去の歴史を学び、人権と尊厳の大切さを知ることは、私たちにとってかけがえのない経験となります。

そして、その経験は未来を担う若い世代にとっての貴重な教訓となり、より良い社会を築くための礎となるでしょう。

それは、私たちが忘れてはならない教訓を再確認する機会であり、歴史の中で強いられた偏見や誤解が、いかにして人々の尊厳を奪ったのかを知るための大切な時間です。

訪問者は、施設内の資料館で展示されている情報を通じて、ハンセン病への理解を深めることができます。

ハンセン病はかつて非常に恐れられていましたが、現在では治療可能であり、感染力も非常に弱いということが知られています。

それにも関わらず、過去には強制隔離政策がとられ、多くの人々が不当な扱いを受けたのです。

この訪問を通じて、私たちは人権の尊重について再認識するとともに、過去の過ちを反省し、未来に向けて差別のない社会の実現を目指すことが求められます。

また、施設を訪れた人々が得た知見や感動を周囲に伝えることで、より多くの人々がハンセン病について正しい知識を持ち、偏見を乗り越えることができるでしょう。

多磨全生園を訪れる意義は、次世代への重要なメッセージを残すことにもあります。

過去の歴史を学び、人権と尊厳の大切さを知ることは、私たちにとってかけがえのない経験となります。

そして、その経験は未来を担う若い世代にとっての貴重な教訓となり、より良い社会を築くための礎となるでしょう。