1. クルーズ船誘致の現状と背景

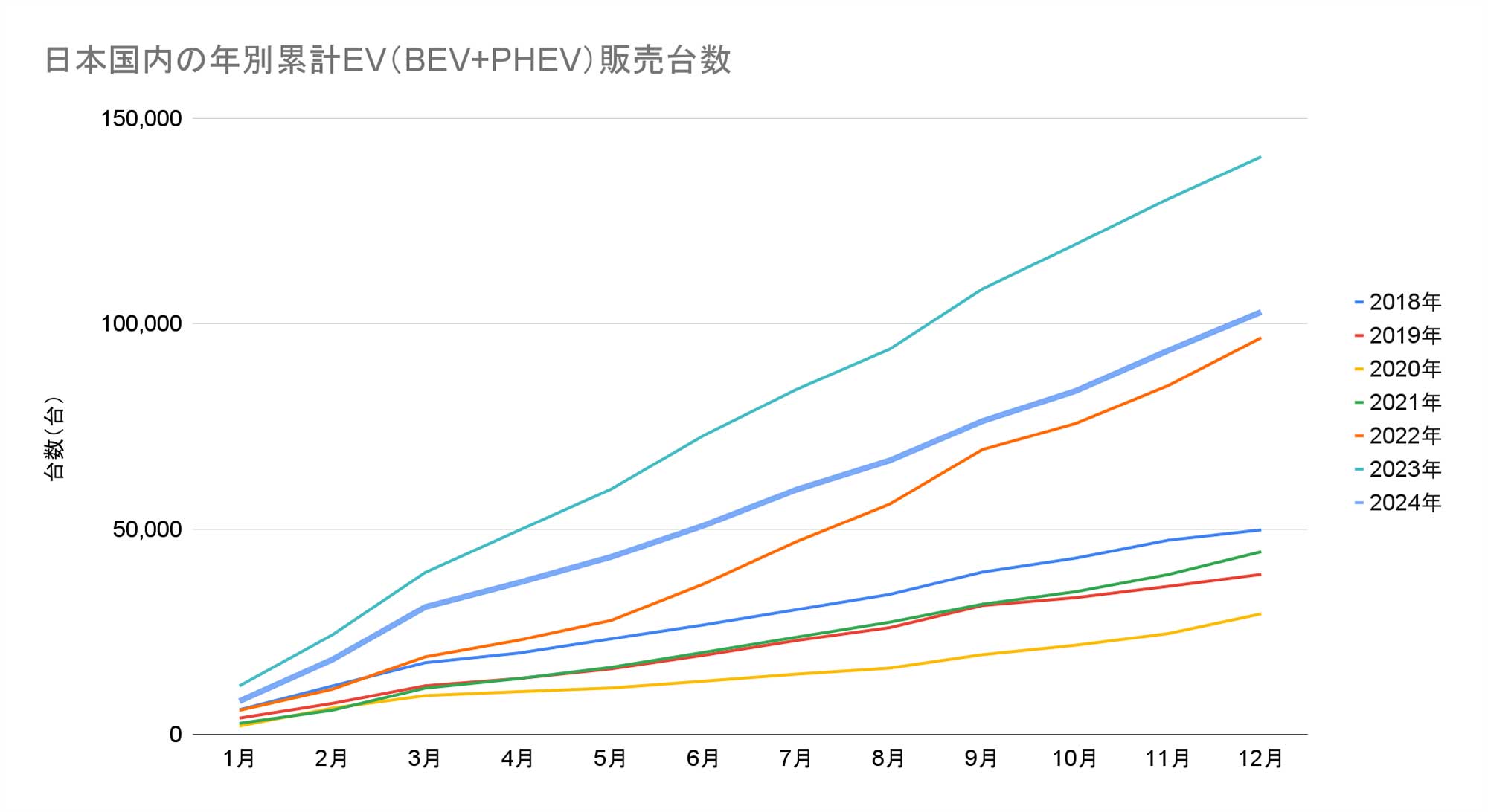

日本各地では、観光産業の活況を背景に、クルーズ船の誘致を目指して港湾施設の整備が進んでいます。特に訪日観光客の増加に伴い、観光の一形態としてクルーズの人気が高まっています。このトレンドに対応し、地方自治体と関連企業は競争力ある港湾施設の開発に全力を注いでいます。クルーズ船は、多数の乗客を世界各地に運ぶ手段として非常に人気があります。しかし、その大きさゆえに、寄港地には特別なインフラの整備が要求されます。具体例として、深い水深の確保、大型船が接岸可能な埠頭の整備はもちろん、乗客の円滑な上陸を可能にするターミナルと交通アクセスの整備は不可欠です。横浜港、神戸港、博多港などはすでに有名な寄港地ですが、新たな港湾開発や既存施設の改修が全国的に進行中です。

地方都市では、クルーズ船の寄港が観光を大いに刺激する起爆剤となることを期待し、多くのプロジェクトが実施されています。地方都市がこのように大規模なプロジェクトに取り組む理由として、まず経済的利益を上げることが挙げられます。クルーズ船の寄港によって、訪れた乗客は当地で観光やショッピングを楽しみ、多くのお金を地域に落とす可能性があるのです。さらに地方特有の文化や特産品を紹介することで、地域ブランドの価値が高まることが期待されています。

また、港の整備は観光促進に留まらず、災害時の避難港や物流拠点として重要な役割を果たします。こうした多岐にわたる効果が期待され、多くの地域が積極的な取り組みを見せています。

しかし、こうした港湾整備には課題もあります。大規模な施設建設や改修には多額のコストがかかるため、地方自治体のみでの負担は容易ではなく、国の支援や民間企業との連携が重要です。また、環境への影響も考慮し、慎重な計画が求められています。

このように、クルーズ船誘致を目的とした港の整備は、地域経済の活性化や観光業の発展の鍵となるプロジェクトです。今後、さらなる計画が進むことで、訪日クルーズ客の増加が見込まれ、日本全体の観光産業の隆盛に寄与することが期待されています。

2. クルーズ船に必要な港湾施設の特徴

クルーズ船が安全かつ効率的に寄港できるためには、特に重要な港湾施設の特徴を理解することが不可欠です。

まず、クルーズ船の安全な接岸には、相応の水深が必要となります。

これは、大型船が海底に接触することなく安全に停泊するために必須です。

また、長大な埠頭が整備されていることも重要です。

埠頭が長いことで、大型船が複数隻停泊できるスペースが確保され、クルーズ船の運航スケジュールにも柔軟に対応できます。

さらに港の運営において、深い水深と長大な埠頭の存在は港湾の競争力を高め、より多くのクルーズ船を引き寄せることが可能となります。

次に、乗客のスムーズな上陸を保証するためのターミナルの整備も欠かせません。

ターミナルでは、入国手続きや荷物の受け取りが円滑に行われるための施設が必要です。

また、交通アクセスが良好であることも乗客にとって重要な要素です。

クルーズ客は観光を楽しむために多くの時間を港外で過ごすため、交通アクセスの整備は港近辺の観光地や宿泊施設へのアクセスをスムーズにする上で重要です。

具体的には、横浜港や神戸港、博多港などが挙げられます。

これらの港は既にクルーズ船寄港地としての地位を確立しており、今後もさらなる整備が計画されています。

最終的に、これらの港湾施設の特徴を備えた港は、クルーズ船の誘致において非常に有利な立場に立つことができるのです。

まず、クルーズ船の安全な接岸には、相応の水深が必要となります。

これは、大型船が海底に接触することなく安全に停泊するために必須です。

また、長大な埠頭が整備されていることも重要です。

埠頭が長いことで、大型船が複数隻停泊できるスペースが確保され、クルーズ船の運航スケジュールにも柔軟に対応できます。

さらに港の運営において、深い水深と長大な埠頭の存在は港湾の競争力を高め、より多くのクルーズ船を引き寄せることが可能となります。

次に、乗客のスムーズな上陸を保証するためのターミナルの整備も欠かせません。

ターミナルでは、入国手続きや荷物の受け取りが円滑に行われるための施設が必要です。

また、交通アクセスが良好であることも乗客にとって重要な要素です。

クルーズ客は観光を楽しむために多くの時間を港外で過ごすため、交通アクセスの整備は港近辺の観光地や宿泊施設へのアクセスをスムーズにする上で重要です。

具体的には、横浜港や神戸港、博多港などが挙げられます。

これらの港は既にクルーズ船寄港地としての地位を確立しており、今後もさらなる整備が計画されています。

最終的に、これらの港湾施設の特徴を備えた港は、クルーズ船の誘致において非常に有利な立場に立つことができるのです。

3. 地方都市がクルーズ船寄港を目指す理由

現在、日本各地で観光産業が急成長している中、クルーズ船の誘致を目指してさまざまな港が整備されています。

訪日観光客が増加する中で、クルーズ船を利用した観光の需要が高まっており、地方自治体や企業はこのニーズに応えるために競争力のある港湾施設の整備に積極的に取り組んでいます。

特に、地方都市ではクルーズ船の寄港を観光振興の起爆剤とするため、数多くのプロジェクトが進行中です。

地方都市がこうした大型プロジェクトに積極的に参加する理由の一つに、経済的利益の期待があります。

クルーズ船が寄港することで、乗客はその地域を訪れ、観光やショッピングに多くのお金を使用することが予想されます。

さらに、地域の特産品や文化を紹介する機会が増えることで、地域ブランドの価値向上にも寄与します。

また、港の整備は、観光振興の役割だけでなく、災害時の避難港や物流拠点としての役割も担っています。

こうした多面的な効果があるため、多くの地域が積極的に港湾の整備に取り組んでいるのです。

しかし、港湾整備にはいくつかの課題があります。

まず、大規模施設の建設や改修にかかる高額な費用です。

このため、地方自治体単独での負担は困難であり、国からの支援や補助金、または民間企業との連携が不可欠です。

また、環境への配慮も重要な要素です。

港湾の整備により自然環境に影響を及ぼす可能性があるため、環境保護の観点からも慎重な計画が必要です。

このように、クルーズ船の寄港を目指した港の整備は、地域経済の活性化や観光産業の発展において非常に重要なプロジェクトといえます。

今後の計画的な整備によって、訪日クルーズ客の増加が期待され、日本全体の観光産業の活性化にもつながることでしょう。

訪日観光客が増加する中で、クルーズ船を利用した観光の需要が高まっており、地方自治体や企業はこのニーズに応えるために競争力のある港湾施設の整備に積極的に取り組んでいます。

特に、地方都市ではクルーズ船の寄港を観光振興の起爆剤とするため、数多くのプロジェクトが進行中です。

地方都市がこうした大型プロジェクトに積極的に参加する理由の一つに、経済的利益の期待があります。

クルーズ船が寄港することで、乗客はその地域を訪れ、観光やショッピングに多くのお金を使用することが予想されます。

さらに、地域の特産品や文化を紹介する機会が増えることで、地域ブランドの価値向上にも寄与します。

また、港の整備は、観光振興の役割だけでなく、災害時の避難港や物流拠点としての役割も担っています。

こうした多面的な効果があるため、多くの地域が積極的に港湾の整備に取り組んでいるのです。

しかし、港湾整備にはいくつかの課題があります。

まず、大規模施設の建設や改修にかかる高額な費用です。

このため、地方自治体単独での負担は困難であり、国からの支援や補助金、または民間企業との連携が不可欠です。

また、環境への配慮も重要な要素です。

港湾の整備により自然環境に影響を及ぼす可能性があるため、環境保護の観点からも慎重な計画が必要です。

このように、クルーズ船の寄港を目指した港の整備は、地域経済の活性化や観光産業の発展において非常に重要なプロジェクトといえます。

今後の計画的な整備によって、訪日クルーズ客の増加が期待され、日本全体の観光産業の活性化にもつながることでしょう。

4. 港湾整備がもたらす多面的な効果

港湾整備には、観光の促進だけでなく、地域にもたらす多面的な効果があります。

特に注目されるのは、災害時の避難港としての役割です。

日本は地震や津波といった自然災害が多い国であり、緊急時に安全を確保するための港湾整備は地域の安心感を高めます。

また、港湾は物流の拠点としても重要です。

効率的な物流ネットワークの構築により、地域の産業振興が図れますし、最適化された物流は地域経済の活性化にも直結します。

さらに、港湾整備はそれ自体が公共工事であるため、地域の雇用創出にも寄与します。

工事に関連した仕事が増えることで、地域に新たな経済活動が生まれ、結果として地域全体が潤うのです。

このように港湾整備は長期的に見ても大きな投資効果が期待できるものであり、持続可能な地域発展の鍵となります。

地域の特性を活かした港湾計画を立案し、適切な資源配分で進めることが求められるでしょう。

特に注目されるのは、災害時の避難港としての役割です。

日本は地震や津波といった自然災害が多い国であり、緊急時に安全を確保するための港湾整備は地域の安心感を高めます。

また、港湾は物流の拠点としても重要です。

効率的な物流ネットワークの構築により、地域の産業振興が図れますし、最適化された物流は地域経済の活性化にも直結します。

さらに、港湾整備はそれ自体が公共工事であるため、地域の雇用創出にも寄与します。

工事に関連した仕事が増えることで、地域に新たな経済活動が生まれ、結果として地域全体が潤うのです。

このように港湾整備は長期的に見ても大きな投資効果が期待できるものであり、持続可能な地域発展の鍵となります。

地域の特性を活かした港湾計画を立案し、適切な資源配分で進めることが求められるでしょう。

5. 日本の港湾整備における課題

日本における港湾整備には、いくつか大きな課題が存在します。特にクルーズ船誘致を目指すにあたっては、高額な費用の問題が避けて通れません。クルーズ船はその巨大さゆえ、専用の施設や設備が必要となりますが、そのための建設費用や維持費は非常に高額です。この負担を地方自治体だけで背負うのは現実的ではなく、国の支援や民間企業との連携が不可欠です。国が提供する補助金や支援策、または企業パートナーシップを通じて、より持続可能な整備計画が実現可能となるでしょう。さらに、港湾整備においては自然環境への配慮も重要な要素です。港湾は海洋生物や自然環境に大きな影響を与える可能性があるため、環境保護の観点からも慎重な計画が求められます。住民の意見を良く聞き、環境に優しいテクノロジーや手法を取り入れた施工が不可欠です。これにより、地域の失われることのない自然環境を守りながら、観光産業を発展させることが可能になります。

高額な費用と自然環境保護という二つの課題は、クルーズ船誘致戦略の成功に向けて避けて通れない重要なテーマです。適切な資金調達と、環境に配慮した慎重な整備、そして地域との共同作業が、これからの日本の観光業界の新たな航路を切り開く鍵となるでしょう。

6. 最後に

日本のクルーズ船誘致は、観光産業における新たな試みとして注目されています。

近年、訪日観光客数の増加が続く中で、クルーズ船の魅力が再認識され、各地の港湾整備が進行しています。

特に、地方自治体や関連企業が共同して取り組むことで、観光振興だけでなく、地域経済の活性化にもつながるのです。

しかし、港湾整備にはいくつかの課題があります。

高額な費用の負担は、地方自治体だけでは難解であり、国の支援や民間企業との連携が不可欠です。

また、環境保護の視点も必要であり、慎重な計画が求められます。

それでも、クルーズ船を通じた観光需要の増加は、地方都市の発展に寄与するチャンスです。

経済効果だけでなく、地域特産品や文化の紹介を通して、地域ブランドの価値を高めることができます。

このような取り組みを進めることで、日本全体の観光産業の活性化が期待されています。

最後に、計画的な港湾整備が進むことで、訪日クルーズ客の増加と共に日本の観光産業全体が活性化することが見込まれます。

クルーズ船誘致は、新たな観光航路を切り開く大きな可能性を秘めており、その成果が期待されています。

近年、訪日観光客数の増加が続く中で、クルーズ船の魅力が再認識され、各地の港湾整備が進行しています。

特に、地方自治体や関連企業が共同して取り組むことで、観光振興だけでなく、地域経済の活性化にもつながるのです。

しかし、港湾整備にはいくつかの課題があります。

高額な費用の負担は、地方自治体だけでは難解であり、国の支援や民間企業との連携が不可欠です。

また、環境保護の視点も必要であり、慎重な計画が求められます。

それでも、クルーズ船を通じた観光需要の増加は、地方都市の発展に寄与するチャンスです。

経済効果だけでなく、地域特産品や文化の紹介を通して、地域ブランドの価値を高めることができます。

このような取り組みを進めることで、日本全体の観光産業の活性化が期待されています。

最後に、計画的な港湾整備が進むことで、訪日クルーズ客の増加と共に日本の観光産業全体が活性化することが見込まれます。

クルーズ船誘致は、新たな観光航路を切り開く大きな可能性を秘めており、その成果が期待されています。