1. 生存権とは何か

|

生存権(せいぞんけん)とは、国民は誰でも、人間的な生活を送ることができる権利を指す。 国際条約における生存権に関する規定は世界人権宣言前文、国際人権規約(A規約)第9条及び第11条、欧州連合基本権憲章第34条などにみられる。 国際人権規約(A規約)は1966年に国連総会で採択された。 国際人権規約(A規約)第11条…

27キロバイト (4,643 語) - 2024年12月28日 (土) 05:34

|

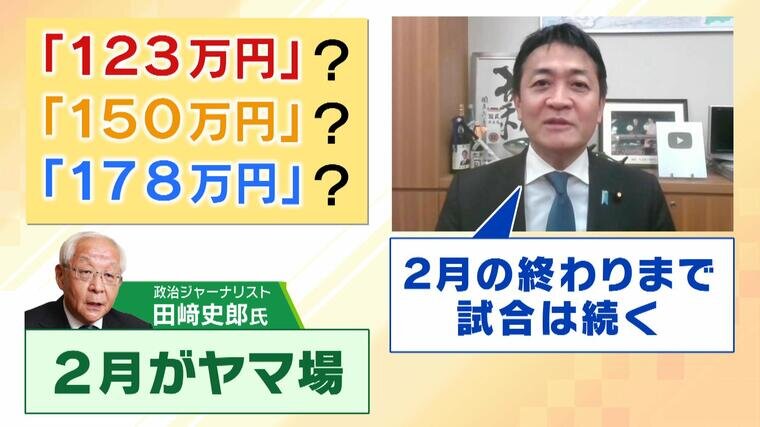

特に大都市圏においては、150万円台の収入での生活は特に厳しいものがあります。大都市では物価が高く、この収入で生活を成り立たせるためには、家賃や食費、公共料金の支払いだけでなく、教育費や医療費のやりくりも大変です。このように、必要不可欠な毎日の生活費が高騰している状況で、手取り収入が不足し、健康な生活を送ることや教育を受ける機会を得ることが難しくなる可能性があります。この状況は、生存権の保証の観点から問題として捉えられています。

さらに、150万円の収入範囲の社会的安全網が十分ではない場合が多く、特に非正規雇用の人々や高齢者は多大な影響を受けます。非正規雇用者は収入の不安定さと将来への不確実性に常に晒されており、病気や怪我で働けなくなった際の収入保障が限られているため、貧困に陥るリスクが高くなります。こうした状況では、生存権が脅かされる上に、政府や地域社会からのサポートが非常に重要です。

高齢化が進行する中で、年金受給の開始後も、その額では生活をまかなうのには不十分なことが多々あります。多くの高齢者は、年収150万円未満で生活しなければならず、医療費や介護費用の増大が経済的困窮を更に悪化させる要因となっています。生存権の観点から、これらの問題を解決するには、社会構造の見直しとより包括的な支援策が求められます。最低賃金の引き上げ、年金制度の改革、非正規雇用者向け保険制度の拡充、及び住宅支援の強化が具体例として考えられます。これにより、150万円台で生活を送る人々が、安心した日々を過ごせる社会を築くことが可能となります。

したがって、生存権の確保は単なる法的保障を超え、具体的かつ現実的な生活支援策の充実が必要とされています。政府のみならず、地方自治体やNGOなどと連携し、一人ひとりが最低限度の生活を送ることができるように、社会全体が取り組むべき課題であると言えるでしょう。

2. 低所得者が直面する課題

この収入では多くの公的支援制度の適用外となるケースが多く、生存権が確保されにくい現状があります。

特に大都市圏では住宅費や食費が高く、生活費が収入を超えてしまうことも珍しくありません。

この結果、健康維持や教育の機会を失い、貧困がさらなる貧困を招く連鎖が生じています。

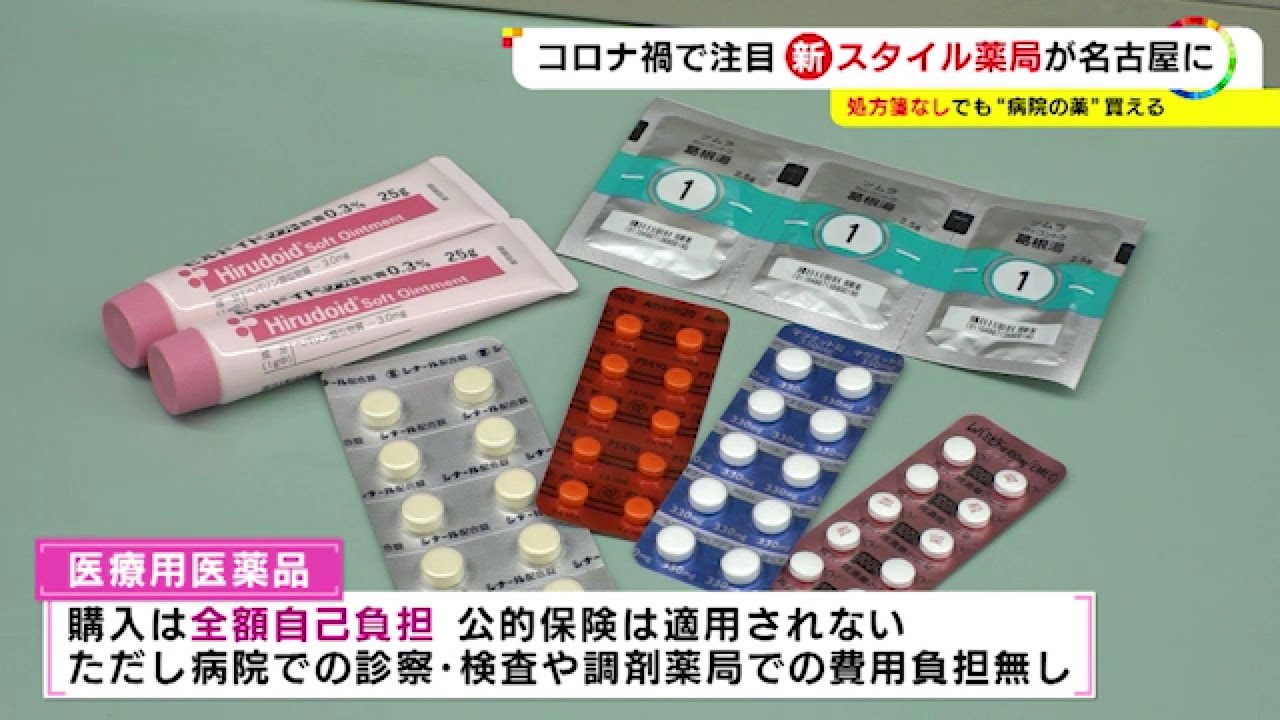

\n\n健康の面では、低所得者は健康的な食事や定期的な健康診断、必要な医療を受けることが難しい状況です。

これにより、疾病の早期発見や予防が困難になり、生活の質が低下することも多々あります。

教育面においても、教育資源の不足や家庭環境の影響で学力の低下が懸念され、将来的により良い職を得るための機会が閉ざされています。

\n\nさらに、非正規雇用の増加が低所得者に追い打ちをかけています。

非正規で働く人は収入が不安定であり、病気や不測の事態が起こった際のセーフティネットが乏しいため、一度の挫折が長期の経済的困難に繋がりがちです。

高齢者の中には年金が生活費に満たず、医療費や介護費用が重荷となり、経済的な困窮に陥るケースも多く見られます。

\n\nこうした問題を直視し、生存権を守るための改善策として、最低賃金の引き上げ、年金制度の見直し、非正規雇用者向けの保険制度の拡充、住居支援の強化が必要です。

これらの施策により、低所得者が生活の基礎を確保できるよう、社会全体での支援が求められています。

3. 安全網の不足と影響

これらの人々は、安定した収入が得られず、経済的不安を常に抱えています。

例えば、病気やケガにより収入が途絶えた場合、社会保障の助けは不十分であり、生活に支障をきたすことが多々あります。

非常時に頼れる仕組みがないという現実は、生存権の観点から大きな問題です。

\n\n特に非正規雇用者は、労働契約が短期間であることが多く、病気や事故で働けなくなった際の保障が限られています。

このため、健康を崩せばすぐに収入がなくなり、貧困に直面する可能性が高いのです。

また、十分な貯蓄ができないため、将来の経済的な予防策を講じにくいのが現状です。

\n\n一方、高齢者についても同様の問題があります。

年金受給額が生活費をカバーできず、追加の収入を得るために労働を続けなければならない場面も増加しています。

しかし、年齢が高くなると雇用先を見つけることは簡単ではなく、医療や介護の負担が経済的に圧し掛かることも少なくありません。

このような状況は、高齢者の生活をさらに逼迫させる要因となっています。

\n\nこれらの問題を解決するためには、社会全体でのサポート体制の強化が不可欠です。

特に、安全網を広げるための制度改革が求められます。

最低賃金の見直しや雇用保険の適用拡大、年金制度の改善など、政府が中心となって様々な支援策を講じる必要があります。

これにより、将来にわたって安心して生活できる社会を構築することができるでしょう。

4. 生存権確保のための支援策

また、年金制度における改革も急務です。高齢化社会の進行に伴い、年金だけでは生活を維持できない高齢者が増える中、制度を見直し、受給額の底上げや支給条件の改善が求められています。この改革により、高齢者の生活不安を軽減し、最低限度の生活を可能にすることが重要です。

さらに、非正規雇用者への保険制度の拡充は、働く意欲を支えるだけでなく、予期せぬ事態に対するセーフティネットとして機能します。現在の制度では、非正規雇用者は正規雇用者と同等の保険に加入できないケースが多く、病気やケガで働けなくなった際に十分な保障を受けられないことがあります。保険制度の拡充により、非正規雇用者の生活をより安定させることができるでしょう。

最後に、住宅支援の強化も不可欠です。住宅費の負担が大きい都市部において、家賃補助や公営住宅の整備を進めることで、低所得者層が安心して暮らせる環境を整えることが必要となっています。こうした支援策を通じて、生存権を実現するには、政府や地方自治体、そして社会全体の協力が欠かせません。あらゆる人々が最低限の生活を保障される社会を目指し、持続可能な支援策の導入が求められています。

5. まとめ

特に日本では、生活保護や低所得者支援といった制度が整えられているものの、その適用範囲外となる年収階層が存在します。

例えば、年収150万円台の生活は大都市圏では非常に厳しく、家賃、食料、光熱費といった基本的な生活費を賄うのも困難です。

このように、都市部では生活費は増大し、それが健康や教育の機会を奪う結果を招くこともあります。

\n社会の安全網が十分でない現状は、非正規雇用や高齢者に深刻な影響を与えています。

非正規雇用者の収入は不安定であり、病気やケガをした場合の保障が乏しいため、貧困に陥る危険性があります。

高齢化社会の進展とともに、年金だけでは生活を維持するのが困難で、医療費や介護費用の負担から経済的困窮に直面する高齢者も少なくありません。

\nこのような背景から、生存権の確保には社会の仕組み自体を見直し、より包括的な支援策が欠かせません。

具体策としては、最低賃金の引き上げ、年金制度の改革、非正規雇用者向けの保険制度の拡充、住宅支援の強化などが必要です。

これらの取り組みにより、年収150万円台の人々が安心して生活できる環境が整うでしょう。

\n生存権の維持は法的保障を超えて、実質的な生活支援策の充実が必要です。

政府、地方自治体、NGOの協力が欠かせない中、すべての人々が最低限度の生活を営むために、社会全体が一丸となって取り組むべき課題です。