1. 備蓄米制度とは

|

城付米、郷倉、囲い米(江戸時代) 固寧倉 - 江戸時代後期に姫路藩家老の河合道臣が藩内に整備した。 食糧(震災に備えた非常食も含む)。北海道庁では、釧路において食糧備蓄基地構想が研究推進されている。 コメ - 政府備蓄米 麦 - 国が一定期間備蓄した上で、販売する方式がとられた。平成22年に国の備蓄制度…

13キロバイト (1,840 語) - 2025年1月31日 (金) 05:08

|

備蓄米制度は、日本の国民に対する基本的な食料供給を確保するために政府が実施している重要な制度です。

この制度の主な目的は、災害や緊急時の食料不足に備えることにあります。

特に、米という日本人にとっての主要な食材に焦点が当てられており、安定的な供給を目指しています。

この制度は、米の購入や保管、管理を通じて市場への供給を調整し、さらに農業の生産調整および価格安定にも寄与しています。

自然災害や環境の変動、または世界的な食料情勢が不安定な中、備蓄の重要性は年々増しています。

加えて、備蓄米は単に保管されるわけではなく、一定の品質を保つために古米は市場に出され、代わりに新米が備蓄に回されるサイクル運用が行われています。

このプロセスは、備蓄された米に高い品質を確保させるとともに、いざという時の供給安定を支えるものです。

また、経済面では、米の供給調整を図ることで国内市場を安定化させ、農家の経済基盤を守ります。

これにより、農業経営の安定化と持続可能な発展が支えられています。

将来的な発展には、デジタル技術を用いた管理、また国際的な視野を持った食料問題への取り組みが必要です。

これにより、制度はより持続可能で効率的に機能し、日本の食料安全保障と地域社会の安定に大きく寄与し続けると考えられます。

この制度の主な目的は、災害や緊急時の食料不足に備えることにあります。

特に、米という日本人にとっての主要な食材に焦点が当てられており、安定的な供給を目指しています。

この制度は、米の購入や保管、管理を通じて市場への供給を調整し、さらに農業の生産調整および価格安定にも寄与しています。

自然災害や環境の変動、または世界的な食料情勢が不安定な中、備蓄の重要性は年々増しています。

加えて、備蓄米は単に保管されるわけではなく、一定の品質を保つために古米は市場に出され、代わりに新米が備蓄に回されるサイクル運用が行われています。

このプロセスは、備蓄された米に高い品質を確保させるとともに、いざという時の供給安定を支えるものです。

また、経済面では、米の供給調整を図ることで国内市場を安定化させ、農家の経済基盤を守ります。

これにより、農業経営の安定化と持続可能な発展が支えられています。

将来的な発展には、デジタル技術を用いた管理、また国際的な視野を持った食料問題への取り組みが必要です。

これにより、制度はより持続可能で効率的に機能し、日本の食料安全保障と地域社会の安定に大きく寄与し続けると考えられます。

2. 備蓄米の役割

備蓄米制度は、食料安全保障において非常に重要な役割を果たしています。

災害や緊急時には国民の命を守るための基盤となるこの制度は、米を安定的に購入し、適切に保管、管理することを通じて、いつでも安心して食料を供給できる体制を整えています。

米は日本の主食であり、特にその安定供給が求められます。

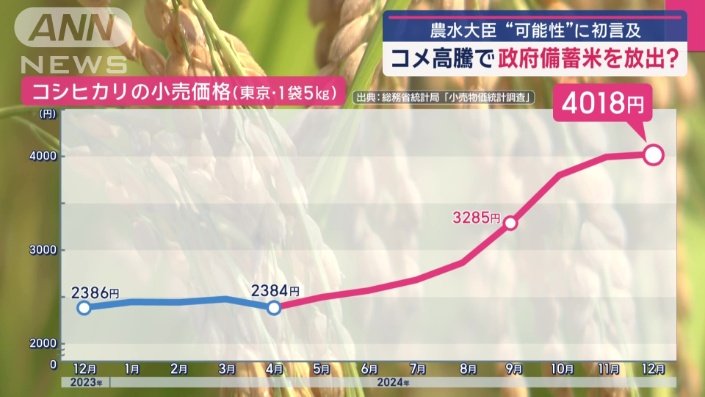

そのため、備蓄米は市場の需要に応じて調整され、価格の安定にも貢献しています。

これはただ単なる食料の備蓄を超え、経済的な側面からも国内の米市場を支えています。

この制度により農家の経済的基盤が安定し、持続可能な農業の発展を促します。

さらに、備蓄米は品質が高く保たれるよう、古いものは市場に放出し、新たに収穫された米を備蓄するというサイクルで運用されています。

このプロセスにより、常に新鮮で品質の良い米を備蓄し、いざという時にはそのまま供給可能な状態を維持しています。

将来的には、デジタル技術を活用した管理や国際情勢に対応する柔軟な制度運営が求められていますが、現状でも日本の食料安全保障において備蓄米制度の意義は非常に大きいです。

災害や緊急時には国民の命を守るための基盤となるこの制度は、米を安定的に購入し、適切に保管、管理することを通じて、いつでも安心して食料を供給できる体制を整えています。

米は日本の主食であり、特にその安定供給が求められます。

そのため、備蓄米は市場の需要に応じて調整され、価格の安定にも貢献しています。

これはただ単なる食料の備蓄を超え、経済的な側面からも国内の米市場を支えています。

この制度により農家の経済的基盤が安定し、持続可能な農業の発展を促します。

さらに、備蓄米は品質が高く保たれるよう、古いものは市場に放出し、新たに収穫された米を備蓄するというサイクルで運用されています。

このプロセスにより、常に新鮮で品質の良い米を備蓄し、いざという時にはそのまま供給可能な状態を維持しています。

将来的には、デジタル技術を活用した管理や国際情勢に対応する柔軟な制度運営が求められていますが、現状でも日本の食料安全保障において備蓄米制度の意義は非常に大きいです。

3. 備蓄米の運用サイクル

備蓄米制度は、日本における食料安全保障に大きな役割を果たしています。この制度の運用サイクルは、高品質な米を確保するための工程を含んでいます。具体的には、備蓄された米は古くなる前に市場に放出される仕組みです。これにより、新たに収穫された米が速やかに備蓄されることになります。この循環は、常に新鮮で高品質な米を備蓄し続けることを可能にするのです。

このプロセスは単に米を保管するだけでなく、その品質を最高の状態に保つためのものです。定期的に市場に回される備蓄米は、消費者にとっての信頼性を高めるだけでなく、緊急時にも安心して供給できる準備が整っています。

また、このシステムがスムーズに運用されることで、日本の農業分野にも経済的メリットがあります。市場における米の供給を調整することで、価格の安定化を図り、農家の収入にも寄与します。このように、備蓄米の運用サイクルは食料の安定確保だけでなく、農家の経済的基盤を支え、さらには地域経済の活性化にも繋がっているのです。そのため、備蓄米制度は、ただの食料供給手段ではなく、地域社会全体の安定にも貢献しています。

4. 経済的効果と持続可能性

備蓄米制度は、日本の食料安全保障を支える重要な役割を果たしています。

この制度は、災害や緊急時の食料確保を目的とし、主食である米を中心に国内市場の安定を図ります。

供給の調整を通じて、農家の経済的基盤を安定させることで、持続可能な農業の推進に貢献しています。

また、備蓄米は鮮度が維持されるように古米を市場に循環させ、新米を蓄えるというサイクルで運用され、品質管理が徹底されています。

経済的な側面から見ると、備蓄米制度は国内の農業経営を支え、地域経済の活性化にも寄与しています。

生産者と消費者の意識を高めながら、持続可能な制度運営が求められています。

国際的な食料問題にも対応できるよう、デジタル技術を活用した効率的な管理が将来的に期待されています。

この制度は、災害や緊急時の食料確保を目的とし、主食である米を中心に国内市場の安定を図ります。

供給の調整を通じて、農家の経済的基盤を安定させることで、持続可能な農業の推進に貢献しています。

また、備蓄米は鮮度が維持されるように古米を市場に循環させ、新米を蓄えるというサイクルで運用され、品質管理が徹底されています。

経済的な側面から見ると、備蓄米制度は国内の農業経営を支え、地域経済の活性化にも寄与しています。

生産者と消費者の意識を高めながら、持続可能な制度運営が求められています。

国際的な食料問題にも対応できるよう、デジタル技術を活用した効率的な管理が将来的に期待されています。

5. まとめ

備蓄米制度は日本の食料安全保障を支える重要な基盤です。

これは、災害や緊急時に備えて国民の基本的な食料供給を確保するための制度であり、特に日本人の主食である米を対象としています。

この制度により、米の安定供給が図られ、需給のバランスを維持することで市場の安定化にも寄与しています。

さらに、農業の生産調整や価格の安定にも貢献し、農家の経済基盤の強化と持続可能な農業を支えています。

備蓄米は、品質を保ちながら定期的に市場に放出され、新たに収穫された米と入れ替わることで常に安心して利用できる状態が維持されています。

このサイクルが可能にしているのは、制度の適切な管理と運用、そして公共機関と農業セクターとの強力な連携です。

さらに、地域経済の安定や社会全体の安寧に貢献するこの制度は、変化する国内外の食料情勢に柔軟に対応することも求められます。

未来を見据えた時、デジタル技術の導入によって備蓄米の管理効率の向上や、国際的な食料問題に対する解決策を模索することが重要です。

備蓄米制度は単なる備蓄を超え、日本の食料安全保障と地域経済の安定に欠かせない役割を果たしていると言えるでしょう。

制度の発展には、消費者と生産者の意識向上も欠かせません。

持続可能で効率的な制度運営を目指して、今後も適切な対応が必要です。

これは、災害や緊急時に備えて国民の基本的な食料供給を確保するための制度であり、特に日本人の主食である米を対象としています。

この制度により、米の安定供給が図られ、需給のバランスを維持することで市場の安定化にも寄与しています。

さらに、農業の生産調整や価格の安定にも貢献し、農家の経済基盤の強化と持続可能な農業を支えています。

備蓄米は、品質を保ちながら定期的に市場に放出され、新たに収穫された米と入れ替わることで常に安心して利用できる状態が維持されています。

このサイクルが可能にしているのは、制度の適切な管理と運用、そして公共機関と農業セクターとの強力な連携です。

さらに、地域経済の安定や社会全体の安寧に貢献するこの制度は、変化する国内外の食料情勢に柔軟に対応することも求められます。

未来を見据えた時、デジタル技術の導入によって備蓄米の管理効率の向上や、国際的な食料問題に対する解決策を模索することが重要です。

備蓄米制度は単なる備蓄を超え、日本の食料安全保障と地域経済の安定に欠かせない役割を果たしていると言えるでしょう。

制度の発展には、消費者と生産者の意識向上も欠かせません。

持続可能で効率的な制度運営を目指して、今後も適切な対応が必要です。