1. マイカー通勤手当の基本と意義

|

手当(てあて)とは、給与において基本の給料(基本給)のほかに諸費用として支払われる賃金である。職務・勤務条件の特殊性や時間外労働、生計費、賞与などに依拠して支給される。日本の例では、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、資格手当、役職手当、時間外手当(超過勤務手当)などがある。 各種手当…

18キロバイト (3,125 語) - 2024年7月19日 (金) 11:27

|

都市部では多くの人が公共交通機関を利用しますが、地方やインフラが十分に整っていない地域では自家用車が通勤の重要な手段となっています。

この手当は、自家用車を使用することで発生する通勤費の負担を和らげ、従業員が通勤しやすい環境を整えることを目的としています。

\n\nこれにより、企業は遠方に住む優秀な人材を採用しやすくなり、従業員の職場への忠誠心や満足度が向上します。

また、地域社会との連携を深める手段としても活用されています。

地方からの労働者が増えることで、地域経済の活性化にもつながり、企業と地域が共に成長する可能性を秘めています。

\n\n企業の視点から見ると、マイカー通勤手当は柔軟な勤務体制の構築にも寄与しています。

従業員が自分のライフスタイルに合った通勤方法を選べるようにすることで、多様な働き方を支援することができます。

このように、マイカー通勤手当は企業と労働者双方にとってメリットが多く、現代の多様化する労働環境において重要な役割を果たしているのです。

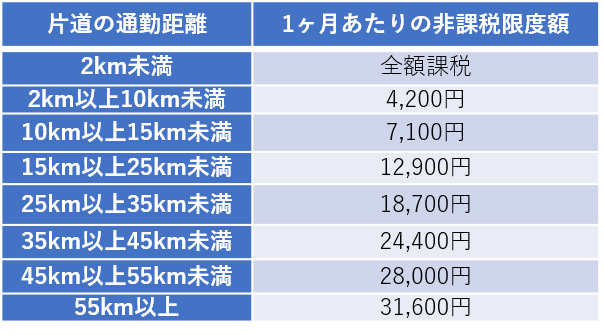

2. 支給の基準と方法

具体的な支給の方法としては、月額で一定額を支給する方法、ガソリン代などを実費で精算する方法、さらには通勤距離に応じて段階的に支給額を増減する方法などがあります。一部の企業では、一定の距離を超えた通勤者に対して追加の支給を行ったり、燃費の良い車を使用することで支給額を減らすといった仕組みも取り入れています。これにより、社員が過度にマイカーを使わず、また節約を意識する動機付けともなるのです。

さらに、この手当には環境面への配慮が求められます。過度な車の使用は環境への負荷が懸念されるため、企業はエコカーの使用を促したり、カープールの奨励を行うなどの取り組みを進める必要があります。これに対応する際、企業は法令や環境保護の観点からも、多角的に手当制度を見直すことが求められます。こうした努力が、結果的に持続可能な社会の構築に寄与するのです。

3. 法律と社会的影響

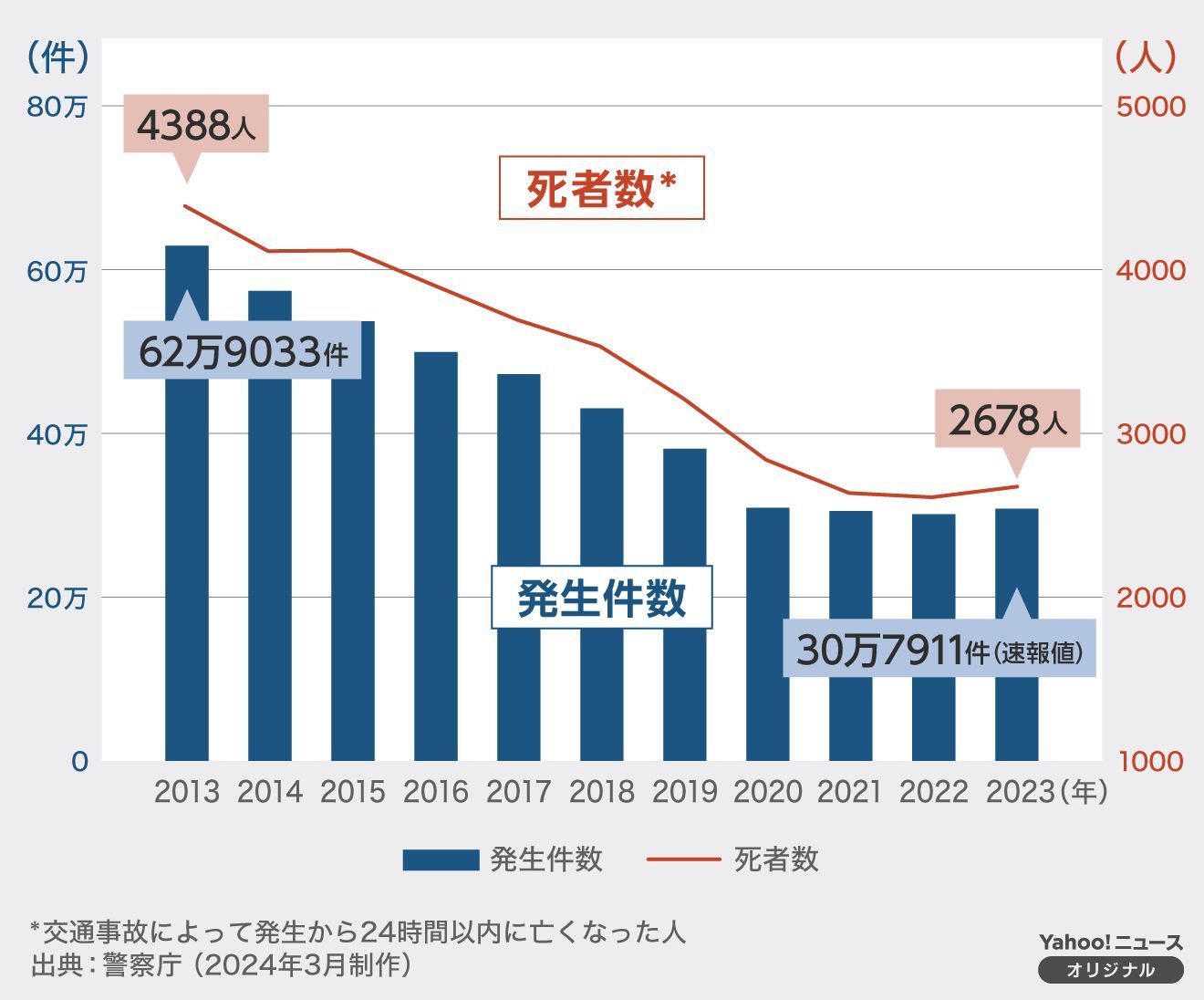

また、マイカー利用は、交通渋滞や環境問題といった社会的な影響を引き起こす可能性があります。これらの問題に対処するために、企業はエコカーの導入を促進し、乗合制度を発展させることが重要です。特に、エコカーの導入支援は、企業の環境負荷削減への貢献として評価されるべきです。乗合制度に関しては、社員間のコミュニケーションを活性化させるだけでなく、交通渋滞の緩和にもつながります。

さらに、企業がこれらの課題に対応することで、従業員への社会的責任を果たすことが求められています。法律による強制ではなく、企業自身が自主的に社会的課題に取り組むことは、社会的な評価を高める要因となり得ます。

4. 今後の展望

このような背景を受け、企業はフレキシブルな手当制度を整備し、社員の通勤形態に柔軟に対応することが重要です。具体的には、通勤距離に応じた手当の支給、エコカーの導入支援、さらには乗合制度の充実などが挙げられるでしょう。これにより、社員の通勤時の負担を軽減し、かつ企業の環境面での社会的責任を果たすことが期待されています。

また、企業が注力すべき点として、環境負荷の低減と交通事故の防止があります。通勤時のマイカー使用は、交通量の増加や二酸化炭素排出量の上昇を招くため、環境への影響が懸念されています。これに対処するためには、燃費の良い車への買い替え支援や、電気自動車の普及促進策が有効です。さらに、乗合制度の導入により、交通量の減少と共に、社員同士の交流を深めることもできます。

最終的に、企業はこれらの課題に取り組むことで、より良い働き方改革を推進し、持続可能な社会の実現に寄与できます。

5. 最後に

従業員の通勤手段の多様化に伴い、従来の公共交通機関依存の手当制度から脱却し、個々のニーズに応じたフレキシブルな対応が求められています。

企業は、マイカー通勤を選択する従業員に対して適切な支援を行い、通勤時の負担軽減に寄与することが重要です。

特に、柔軟な支給基準の導入や、環境に優しい通勤方法へのインセンティブを設けることで、働きやすさを向上させるだけでなく、企業の社会的責任を果たすことができます。

\n\nまた、マイカー通勤に伴う社会的影響にも十分に配慮し、交通渋滞や環境問題を軽減する取り組みを継続することが望まれます。

エコカーの導入支援や乗合制度の推進は、企業だけでなく地域社会全体の協力を得ることが重要です。

これにより、企業は地域と共に成長し、持続可能な発展に寄与することができるでしょう。

マイカー通勤手当の見直しは、単なる福利厚生の一環に留まらず、より良い社会構築への一助にもなり得ると考えます。