1. 公正証書とは何か

|

公正証書は事実上(時には法律上)高い証明力を有している。 公正証書として代表的なものは、契約公正証書、遺言公正証書、事実実験公正証書(じじつじっけんこうせいしょうしょ)である。契約公正証書とは、当事者間の契約内容を記載した公正証書である。遺言公正証書とは、遺言者の遺言内容を記載した公正証書…

10キロバイト (1,429 語) - 2024年9月18日 (水) 00:07

|

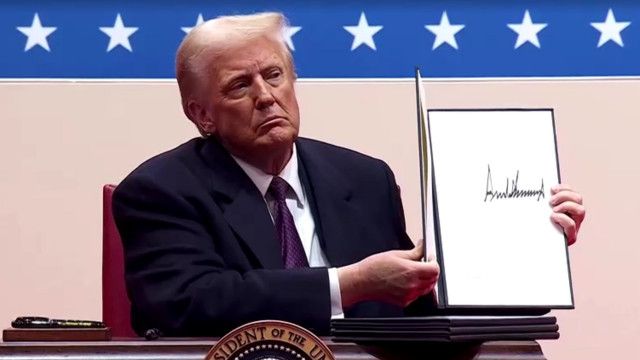

公正証書とは、公証人という専門家が法律に基づいて作成する文書であり、その証明力は非常に強いとされています。

具体的には、契約や遺言書などの重要な法的文書として使用され、非常に高い信頼性を持っています。

公証人が関与することで、文書の真正性が保証され、公的な証拠としての効力を発揮します。

そのため、個人や企業によって公正証書は、様々な法的な場面で広く活用されています。

\n\nしかしながら、その強力な法的効力を悪用しようとする不正利用のケースも存在します。

例えば、文書の偽造や、契約を偽装する手口があります。

これらの不正利用は、対象者に深刻な損害を与える可能性があり、極めて注意が必要です。

不正を未然に防ぐためには、身元確認の徹底やデジタル技術の活用が有効と考えられています。

具体的には、ブロックチェーン技術や電子署名を導入することで、文書の改ざんを防ぎ、さらに信頼性を高める取り組みが求められます。

\n\n公正証書の不正利用に対して十分な対策を講じることが、重要なセキュリティの要となります。

なぜなら、公正証書の不正は単なる個人の問題に留まらず、企業や社会全体にも影響を与える可能性があるからです。

ですので、公証人や法律の専門家の協力を得ながら、不正を防ぐ環境を構築し、安心して公正証書が利用できるよう進めていくことが必要です。

具体的には、契約や遺言書などの重要な法的文書として使用され、非常に高い信頼性を持っています。

公証人が関与することで、文書の真正性が保証され、公的な証拠としての効力を発揮します。

そのため、個人や企業によって公正証書は、様々な法的な場面で広く活用されています。

\n\nしかしながら、その強力な法的効力を悪用しようとする不正利用のケースも存在します。

例えば、文書の偽造や、契約を偽装する手口があります。

これらの不正利用は、対象者に深刻な損害を与える可能性があり、極めて注意が必要です。

不正を未然に防ぐためには、身元確認の徹底やデジタル技術の活用が有効と考えられています。

具体的には、ブロックチェーン技術や電子署名を導入することで、文書の改ざんを防ぎ、さらに信頼性を高める取り組みが求められます。

\n\n公正証書の不正利用に対して十分な対策を講じることが、重要なセキュリティの要となります。

なぜなら、公正証書の不正は単なる個人の問題に留まらず、企業や社会全体にも影響を与える可能性があるからです。

ですので、公証人や法律の専門家の協力を得ながら、不正を防ぐ環境を構築し、安心して公正証書が利用できるよう進めていくことが必要です。

2. 不正利用の典型的な事例

公正証書の信頼性とは裏腹にその不正利用は決して無視できない問題です。

特に典型的な事例としては、偽造、不正契約、なりすましの三つが挙げられます。

まず、公正証書の偽造に関しては、第三者が署名を偽造したり、書類の内容を改ざんするケースがあります。

このような不正行為は比較的難易度が高いものの、残念ながら完全に防ぎ切ることは困難です。

次に、偽装契約の問題です。

これは、意図しないのに契約が成立してしまうケースで、特に高齢者や病気の方を狙った悪質な手法が存在します。

公証人が関与することで、この不正契約に表面的な合法性が持たされてしまうことがあり、特に注意が必要です。

そして、最後に「なりすましの署名」があります。

これは本人が知らない間に署名が交わされ、別の人物によって契約が進行される事例です。

特に本人が不在の際にこのような行為が発生しやすく、深刻な問題を引き起こします。

これらの不正利用事例を未然に防ぐためには、常に最新の技術や厳格な確認体制を用意することが重要です。

不正を許さない環境整備が、公正証書の信頼性を保つ鍵となります。

特に典型的な事例としては、偽造、不正契約、なりすましの三つが挙げられます。

まず、公正証書の偽造に関しては、第三者が署名を偽造したり、書類の内容を改ざんするケースがあります。

このような不正行為は比較的難易度が高いものの、残念ながら完全に防ぎ切ることは困難です。

次に、偽装契約の問題です。

これは、意図しないのに契約が成立してしまうケースで、特に高齢者や病気の方を狙った悪質な手法が存在します。

公証人が関与することで、この不正契約に表面的な合法性が持たされてしまうことがあり、特に注意が必要です。

そして、最後に「なりすましの署名」があります。

これは本人が知らない間に署名が交わされ、別の人物によって契約が進行される事例です。

特に本人が不在の際にこのような行為が発生しやすく、深刻な問題を引き起こします。

これらの不正利用事例を未然に防ぐためには、常に最新の技術や厳格な確認体制を用意することが重要です。

不正を許さない環境整備が、公正証書の信頼性を保つ鍵となります。

3. 防止策の重要性

公正証書は法律上、多くの信頼を集める重要な文書です。

しかし、信頼性の裏には常にリスクが潜んでいることも忘れてはなりません。

特に不正利用のリスクを考慮すると、その対策がどれだけ重要であるかを理解することが求められます。

\n\nまず初めに、不正防止策の最たるものは、**身元確認の徹底**です。

公証人が文書を作成する際には、関与する全ての当事者の身元を厳密に確認する必要があります。

なりすましによる不正署名や意図しない契約の締結を防ぐために、このプロセスは欠かせません。

そして、組織的な不正を特に警戒する場合には、より一層の注意が求められます。

\n\nさらに、**監視活動の強化**も重要な対策の一つです。

現代社会では、組織的な不正行為が巧妙化しています。

これに対応するためには、監査や監視の体制を緻密に整備し、公正証書作成プロセス全般を透明性の高いものにすることが求められます。

これにより、不正行為の芽を早期に摘むことが可能となります。

\n\n加えて、**デジタル技術の活用**も公正証書の不正利用を防ぐ上で非常に有効です。

特にブロックチェーン技術や電子署名は、文書の改ざんを難しくする手段として注目されています。

これらの技術を取り入れることで、改ざん防止策としての信頼性を高め、公正証書の安全性を向上させることができるのです。

\n\n最終的に、公正証書の不正利用を防ぐためには、法律家や公証人の知識を活用し、丁寧な手続きを遵守することが不可欠です。

不正防止策の大前提として、これらのポイントを確実に抑えておくことが、より安全で公正な社会を築く礎となります。

しかし、信頼性の裏には常にリスクが潜んでいることも忘れてはなりません。

特に不正利用のリスクを考慮すると、その対策がどれだけ重要であるかを理解することが求められます。

\n\nまず初めに、不正防止策の最たるものは、**身元確認の徹底**です。

公証人が文書を作成する際には、関与する全ての当事者の身元を厳密に確認する必要があります。

なりすましによる不正署名や意図しない契約の締結を防ぐために、このプロセスは欠かせません。

そして、組織的な不正を特に警戒する場合には、より一層の注意が求められます。

\n\nさらに、**監視活動の強化**も重要な対策の一つです。

現代社会では、組織的な不正行為が巧妙化しています。

これに対応するためには、監査や監視の体制を緻密に整備し、公正証書作成プロセス全般を透明性の高いものにすることが求められます。

これにより、不正行為の芽を早期に摘むことが可能となります。

\n\n加えて、**デジタル技術の活用**も公正証書の不正利用を防ぐ上で非常に有効です。

特にブロックチェーン技術や電子署名は、文書の改ざんを難しくする手段として注目されています。

これらの技術を取り入れることで、改ざん防止策としての信頼性を高め、公正証書の安全性を向上させることができるのです。

\n\n最終的に、公正証書の不正利用を防ぐためには、法律家や公証人の知識を活用し、丁寧な手続きを遵守することが不可欠です。

不正防止策の大前提として、これらのポイントを確実に抑えておくことが、より安全で公正な社会を築く礎となります。

4. 被害に遭った際の対応方法

不正利用の被害に遭った際、驚きや混乱が生じることは避けられません。

しかし、迅速かつ適切な行動が被害の拡大を防ぎ、問題を解決するカギとなります。

まず、被害に気付いたら速やかに法律の専門家に相談することが重要です。

法律家は不正利用の仕組みや対応策について豊富な知識を有しており、適切なアドバイスを提供してくれます。

状況に応じた法的対策も提案してくれるでしょう。

また、被害届を警察や関連機関に提出することも大切です。

公的機関の調査や対応を得ることで、不正利用を法律的に追求し、解決を図ることが可能になります。

さらに、被害届の提出は将来の法的手続きにおいても重要な証拠となることがあります。

さらに、被害が確認された場合は、速やかに必要な書類を整え、法的な手続きを進めましょう。

これは、さらに深刻な損害が生じるのを防ぐ一助になります。

書類の準備や手続きがスムーズに進むよう、事前に必要な情報や証拠を整理しておくと良いでしょう。

こうした対策を講じることで、不正利用の被害に対する適切な対応が可能となり、問題解決への道筋を立てることができるのです。

しかし、迅速かつ適切な行動が被害の拡大を防ぎ、問題を解決するカギとなります。

まず、被害に気付いたら速やかに法律の専門家に相談することが重要です。

法律家は不正利用の仕組みや対応策について豊富な知識を有しており、適切なアドバイスを提供してくれます。

状況に応じた法的対策も提案してくれるでしょう。

また、被害届を警察や関連機関に提出することも大切です。

公的機関の調査や対応を得ることで、不正利用を法律的に追求し、解決を図ることが可能になります。

さらに、被害届の提出は将来の法的手続きにおいても重要な証拠となることがあります。

さらに、被害が確認された場合は、速やかに必要な書類を整え、法的な手続きを進めましょう。

これは、さらに深刻な損害が生じるのを防ぐ一助になります。

書類の準備や手続きがスムーズに進むよう、事前に必要な情報や証拠を整理しておくと良いでしょう。

こうした対策を講じることで、不正利用の被害に対する適切な対応が可能となり、問題解決への道筋を立てることができるのです。

5. まとめ

公正証書は法律の世界で非常に重要な役割を果たす文書であり、その信頼性が非常に高いため、多くの契約や遺言状などに使用されています。

しかし、一方で、その信頼性を逆手に取った不正利用の事案も発生しています。

この不正利用は、個人や企業にとって深刻な被害をもたらす可能性があるため、十分な注意が必要です。

\n\n例えば、偽造された公正証書を使用して第三者を騙すケースや、実際には意図していない契約を公正証書を通じて成立させる偽装契約、さらには成りすましによる署名などが典型的な事例として挙げられます。

特に、高齢者や心身の弱い人々が狙われやすく、心理的な圧力を伴うことが少なくありません。

\n\nこのような不正行為を防ぐためには、いくつかの具体的な対策が考えられます。

まず、公証人が当事者の身元確認を厳密に行うことが求められます。

これにより、成りすましなどの不正を未然に防ぐことが期待できます。

また、監査や監視体制を強化し、組織的な不正に対しても備えておくことが必要です。

さらに、ブロックチェーン技術や電子署名の活用により、公正証書の改ざんを防ぐことも有効な手段となります。

\n\n万が一、公正証書の不正利用に巻き込まれた場合は、迅速に法律の専門家に相談することが重要です。

専門家の助けを借りて、警察や関係機関へ報告し、必要な法的措置を速やかに進めることで、被害の拡大を防ぐことができます。

\n\n安心して公正証書を利用するためには、法律家や公証人のアドバイスを受け、入念な確認を行うことが不可欠です。

技術の進歩に伴い、適切な対策を講じることで、公正証書の不正利用を防ぎ、安全に利用できる環境を整えることが求められています。

しかし、一方で、その信頼性を逆手に取った不正利用の事案も発生しています。

この不正利用は、個人や企業にとって深刻な被害をもたらす可能性があるため、十分な注意が必要です。

\n\n例えば、偽造された公正証書を使用して第三者を騙すケースや、実際には意図していない契約を公正証書を通じて成立させる偽装契約、さらには成りすましによる署名などが典型的な事例として挙げられます。

特に、高齢者や心身の弱い人々が狙われやすく、心理的な圧力を伴うことが少なくありません。

\n\nこのような不正行為を防ぐためには、いくつかの具体的な対策が考えられます。

まず、公証人が当事者の身元確認を厳密に行うことが求められます。

これにより、成りすましなどの不正を未然に防ぐことが期待できます。

また、監査や監視体制を強化し、組織的な不正に対しても備えておくことが必要です。

さらに、ブロックチェーン技術や電子署名の活用により、公正証書の改ざんを防ぐことも有効な手段となります。

\n\n万が一、公正証書の不正利用に巻き込まれた場合は、迅速に法律の専門家に相談することが重要です。

専門家の助けを借りて、警察や関係機関へ報告し、必要な法的措置を速やかに進めることで、被害の拡大を防ぐことができます。

\n\n安心して公正証書を利用するためには、法律家や公証人のアドバイスを受け、入念な確認を行うことが不可欠です。

技術の進歩に伴い、適切な対策を講じることで、公正証書の不正利用を防ぎ、安全に利用できる環境を整えることが求められています。