1. 食料供給困難事態対策法とは?

|

食料自給率をいう。 総合食料自給率にはカロリーベース総合食料自給率と生産額ベース総合食料自給率との2種類がある。 カロリーベース総合自給率 カロリーベース総合食料自給率は熱量換算で指標化した食料自給率である。 カロリーベース総合自給率 = 1人1日当たり国産供給熱量 ÷ 1人1日当たり供給熱量…

39キロバイト (5,472 語) - 2024年8月27日 (火) 02:43

|

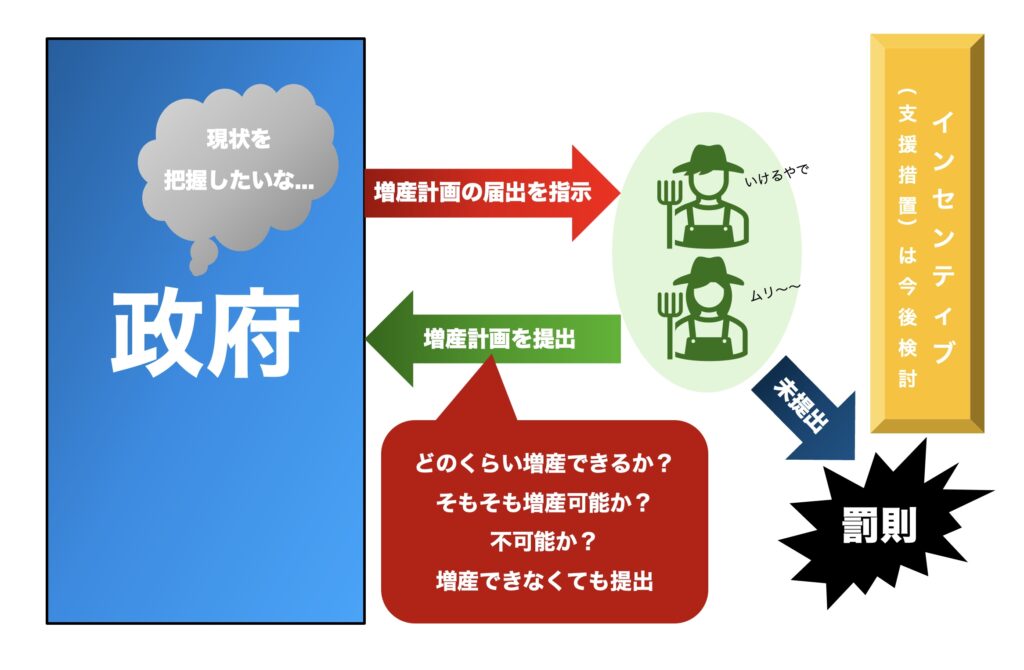

自然災害や国際情勢の変化により、食料供給が途絶えるといった非常事態に備え、予防的な策を講じることが目的です。

具体的には、政府は食料の貯蓄を増やし、必要時には迅速に配給を行うための流通経路を整備します。

さらに、国内生産を奨励して自給率を向上させるほか、国際的な連携を強めて輸入ルートの多様化を図ります。

また、価格管理を通じて国民に必要な食料をリーズナブルな価格で提供することも、この法律の重要な役割です。

これらの取り組みにより、食料供給の安定性を高め、国民が安心して暮らせる社会を実現します。

しかし、法律を運用する上での課題も存在します。

特に、迅速な対応力を保持し、国内外の状況をリアルタイムで共有する体制の整備が求められます。

それと同時に、国民へ適切な啓発活動を行い、非常事態における行動指針を周知徹底することも必要です。

この法律は日本の食料安全保障政策の核心を成し、国民の生命と生活を守るための重要な基盤となっています。

2. 法の成立背景と目的

この法律は、世界各地で生じるさまざまな事象が瞬く間に他の地域や国に波及し、その影響範囲が予測不可能なまでに拡大している現状への対応策として設けられました。

とりわけ、気候変動や異常気象、さらには貿易摩擦の激化により、食料の供給が不安定になるリスクが指摘されています。

国際的な供給チェーンの複雑化により、一国だけの問題では済まない状況が生まれつつあります。

このため、国家レベルでの迅速な対応体制が求められることになりました。

\n\nこの法律の目的は、そうしたリスクを未然に防ぎ、国民の生命と生活を守ることにあります。

食料が日常の安定した生活に欠かせない重要な要素である以上、その供給に脅威が及ぶことは、国家安全保障にも関わる重大な問題です。

したがって、食料供給困難事態対策法は、単に食料の備蓄や流通の確保に留まらず、国内生産の奨励や国際協力の強化を図り、より安全で柔軟な供給網を構築する目的があります。

本法は、食料供給を安定させるための予防措置を講ずることで、非常時における混乱を最小限に抑え、安心できる社会づくりを目指しています。

3. 法律の主な対策内容

続いて、「国内生産の奨励」です。食料の安定供給を目指し、地域社会に根ざした農業生産を奨励することが柱となっています。このために、農業者に対する支援プログラムが実施され、地元農産物の栽培が推進されます。これにより、供給の国内依存度を上げ、外部からの影響を受けにくい仕組みを構築します。

次に、「国際協力と連携」です。国際的な食料供給の課題に直面した時、他国との連携が重要です。この法律では、グローバルな視点から食料輸入の多様化が図られます。これにより、輸入元の国数を増やし、一つの国の供給問題が全体に及ぼす影響を minim 化します。

最後に、「価格管理と補助金制度」です。緊急事態においては、食料が適正な価格で供給されるよう価格管理が行われます。市場の歪みを防ぐため、必要に応じて補助金制度も活用します。このように、国民が安心して食料を手に入れられる環境を整えています。

4. 実施に伴う課題

次に、情報共有の迅速化も大きな課題です。国内外の食料供給状況をリアルタイムで把握し、政府、自治体、民間企業が協力して効率的な情報伝達網を構築する必要があります。特にインターネットや人工知能を活用した情報システムの導入が、迅速な意思決定を支える基盤となります。さらに、情報の透明性を確保することで、国民の不安を軽減し信頼を築くことが重要です。

最後に、国民への啓発活動は法の意図を理解し、緊急時に適切な行動をとるための手助けとなります。これにより、国民一人ひとりが食料供給の重要性を理解し、協力的に振る舞うことが可能になります。メディアや教育機関を通じての継続的な啓発、さらには専用のウェブサイトやアプリケーションを活用した情報提供も有効です。

これらの課題に適切に対処することは、食料供給困難事態対策法を真に有効なものとし、国民の生命と生活を守るための基盤を強化します。

5. まとめ

この法律の成立背景には、気候変動や異常気象、貿易摩擦など、供給不安を引き起こす可能性があるグローバルなリスクが存在します。

このため、日本政府は食料の貯蓄や流通経路の調整、国内生産の奨励などを通じ、食料供給が途絶えることなく安定するよう努めています。

\n\nこの法律がもつ意義は、多くの国民にとって、安心して生活を営むための基盤を提供する点にあります。

具体的な対策としては、緊急時の食料貯蓄、国内生産の奨励、国際連携の強化、および価格管理と補助金制度の導入などが挙げられます。

これにより、日本はリスクが顕在化した時でも、他国と協力しながら適切に自国民を守ることができます。

\n\n一方で、この法律の実施にあたっては、迅速に対応するための行政体制の整備、情報共有の効率化、国民への啓発活動など、いくつかの課題が存在します。

特に、情報の迅速な共有は、適切な対応を可能にする要となるでしょう。

\n\nこのように、食料供給困難事態対策法は、国家の安全保障と国民の生命を守るための重要な枠組みを提供しています。

そのための準備を怠らず、法律を最大限に活用していくことが求められます。