1. 災害対策基本法の概要

|

国土ならびに国民の生命、身体および財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧および防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本…

21キロバイト (2,837 語) - 2025年1月2日 (木) 00:21

|

災害対策基本法は、その中でも特に重要な法律の一つです。

この法律は、地震、台風などの自然災害はもちろん、人為的な災害についても対応策を定め、住民を守るための基本的な枠組みを提供しています。

国や地方公共団体が持つ具体的な責任と役割を明確にし、迅速かつ的確な対処を促進することを目的としています。

特に重要視されているのは、すべての住民の生命と安全を常に守ることです。

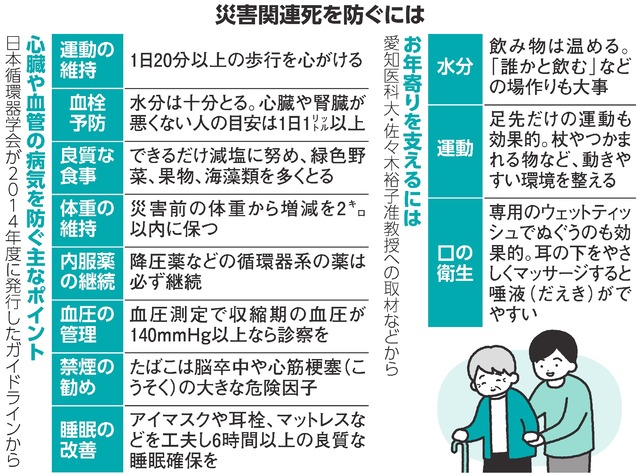

災害時には、障害者や高齢者、児童などの福祉的支援を必要とする人々への特別な配慮が求められます。

例えば、バリアフリーの避難所整備や、移動支援の充実、福祉避難所の設置などがあります。

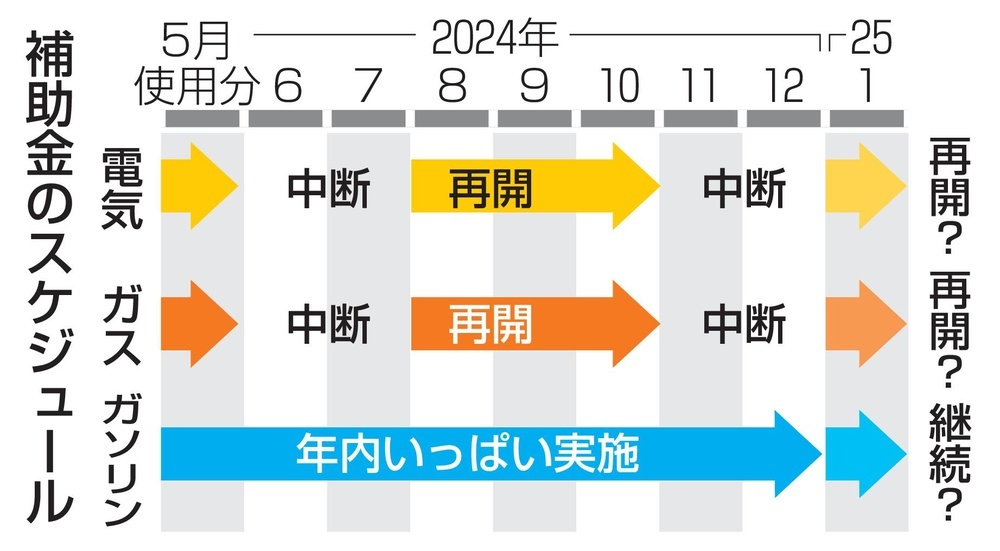

また、必要な物資が迅速に提供される体制も不可欠です。

これには事前の十分な準備と計画が求められます。

災害対策基本法における福祉サービスの役割も深く掘り下げるべきです。

災害は物理的な損害のみならず、精神的な負担も伴うため、心理的な支援も重要です。

被災者へのカウンセリング、メンタルヘルスのサポートも包括的な災害対応に欠かせません。

これらのサービスは、行政だけでなくNPOや地元のボランティアによって提供され、多様な視点からのサポートが実施されています。

地域社会の協力が成功の鍵となります。

さらに、普段からの防災訓練や教育も施策の一環として必要です。

災害時に慌てることなく、積極的に対応できるよう、シミュレーションを行うことが推奨されており、自治体ごとの独自の取り組みも進んでいます。

連携を強化し、地域全体で福祉サービスを充実させることが求められます。

最終的に、災害対策基本法は、単なる規則の集合にとどまらず、具体的で実践的な福祉サービスの指針を示しています。

行政と民間の協力、住民一人一人の知識と意識の向上が、この法律の目的を果たすために必要です。

より安全で安心な社会の実現には、日常生活の中での備えと工夫が欠かせません。

2. 福祉サービスの重要性

福祉サービスの一環として、避難所のバリアフリー化があります。これは、体が不自由な方や障害を持つ方々が、 大規模な災害時に素早く安全な場所に移動できるようにするものです。移動支援も同様で、特に高齢者にとっては移動が困難な場合が多いため、支援が不可欠です。こうした対策は、地域社会の総力を挙げて対応する必要があり、自治体を中心にNPOなどの協力が求められます。

さらに、福祉避難所の設置も重要です。これらの避難所は、通常の避難所と異なり、福祉的な配慮が重視された施設で、障害者専用のスペースや適切な医療ケアが提供されることが理想とされています。また、災害直後に必要となる支援物資の管理や配布も、迅速に行わなければなりません。このため、物資の整備と一元管理が求められ、平時からの備蓄や訓練が重要です。

福祉的支援は心理的にも欠かせないものです。災害を乗り越えるためには、被災者の心のケアが必要であり、カウンセリングやメンタルヘルスサポートが行われています。行政だけでなく、地域のボランティア団体との連携が必須で、地域社会全体での支え合いが重要です。

このように、福祉サービスは災害対応における重要な要素です。対応力を高めるため、普段からの訓練や市民の意識向上も必要であり、行政と民間が一体となって取り組むことが望まれます。これにより、より安全な社会の構築が可能となるでしょう。

3. 災害時の心理的支援の必要性

特に重要なのは、支援活動を行う団体や専門家との連携です。NPOやボランティア団体との協力は欠かせず、彼らは行政機関とともに現地で直接被災者を支える役割を担っています。具体的な支援策としては、専門のカウンセラーや心理士による相談窓口の設置や、地域住民同士で支え合うコミュニティの育成などがあります。

また、心理的支援は一時的なものでなく、長期にわたるケアが肝心です。災害後に現れる心の傷は、すぐには癒えないことが多く、長期的なフォローアップ体制が必要とされています。被災者が孤立することなく、安心して支援を受けられる環境づくりが求められます。

このように、災害時には心理的な支援が不可欠であり、行政と民間が力を合わせて、被災者が心身ともに健康を取り戻せるようなサポート体制の構築が大切です。

4. 訓練と教育の役割

また、教育の面では、災害に関する知識を深め、具体的な対応策を学ぶことが挙げられます。学校教育や地域の講習会を通じて、地震や台風などの災害発生時にどのような対応が必要かを学ぶ機会を増やすことが重要です。これにより、各自が適切な判断を下せるようにすることが目的です。

平時における災害対応のシミュレーションも評価されています。想定外の事態が発生した時に、どのような行動を取るべきかを予め考えることは、危機管理の基本です。シミュレーションを通じて、行政と地域住民の連携が緊密になります。そして、この連携が実際の災害時に強力な力を発揮します。

訓練と教育は、災害対策基本法の基本精神を実現するための土台となります。各地で行われている訓練や教育プログラムの強化により、より安全で安心な地域社会の構築が期待されます。

最後に

この法律の目的は、住民の生命と安全の確保に重点を置くことです。

福祉サービスはその枠組みの中で大きな役割を果たします。

\n\n具体的な取り組みとしては、地方自治体と関係機関が事前に整備すべき内容が法律で求められています。

これは、災害時に障がい者や高齢者、児童などの福祉支援が必要な人々への特別な配慮を確保することを求めるものです。

具体例を挙げると、避難所のバリアフリー化、移動支援、福祉避難所の設置、支援物資の提供体制の整備などがあります。

これにより、災害時においても包括的な支援を迅速に提供することが可能になります。

\n\nまた、福祉サービスの視点から、心理的支援の提供も重要です。

災害経験者は大きな精神的ストレスを抱えるため、心のケアを行うカウンセリングやメンタルヘルスのサポートが不可欠です。

これらの活動は行政機関だけでなく、地域のNPOやボランティア団体との連携によって行われることが多く、地域全体の協力が求められます。

\n\nさらには、災害時の福祉サービスを充実させるために、通常時からの訓練や教育も怠ってはなりません。

災害発生時に混乱を避けるため、シミュレーションや訓練を通じて迅速で適切な支援が提供できる体制を整えておく必要があります。

最近では、自治体独自の取り組みや地域住民と連携した様々な活動が活発に行われ、災害時における福祉サービスの向上が図られています。

\n\nこのように、災害対策基本法は福祉サービスの具体的なサポート方法を示すだけでなく、行政と民間が連携してより安全で安心な社会を目指すためのガイドラインを提供しています。

この法律に基づく取り組みの成功には、住民一人ひとりの意識向上と地域社会全体の協力が必要不可欠です。