1. 農業基本計画とは

|

農業基本法(のうぎょうきほんほう、昭和36年6月12日法律第127号)は、農業に関する政策の目標を示すために制定された日本の法律である。 1999年、食料・農業・農村基本法の施行によって廃止された。「農業界の憲法」という別名を持った。 農業生産性の引き上げと農家所得の増大を謳った法であり、高度経済成…

3キロバイト (468 語) - 2024年12月19日 (木) 04:14

|

この計画は、農業および農村地域の健全な発展を目指し、政府によって定期的に改定されています。

計画の改定は、新たな知見や技術、そして農業を取り巻く環境の変化に対応するため不可欠なものであり、農業の持続可能な発展を支えるための基本方針を提供します。

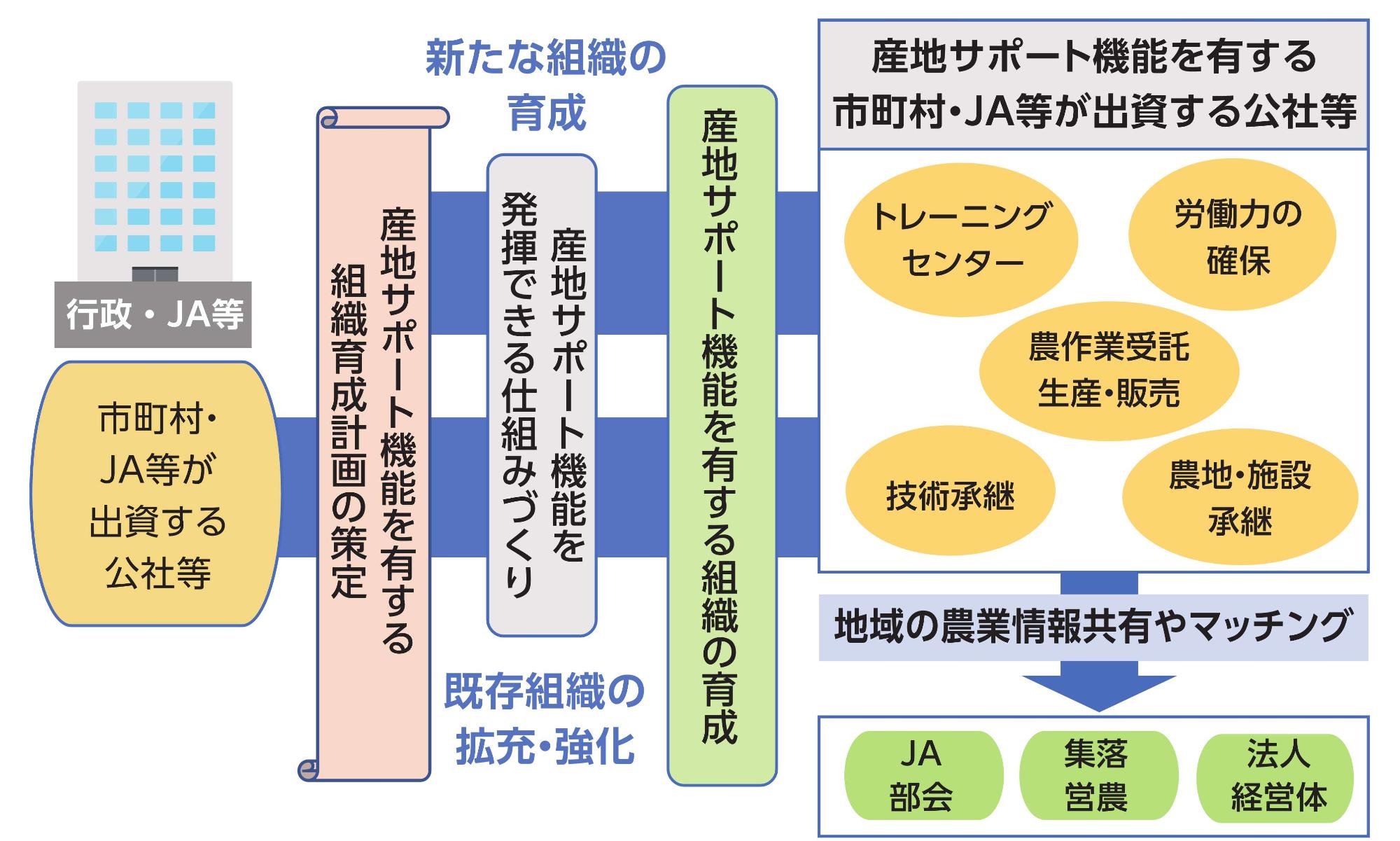

\n\n具体的には、農業基本計画の改定は、地域の活性化の推進をも視野に入れています。

これには、農村の活性化を通じて地域経済の強化を図ること、そして次世代の農業従事者を育成する施策が含まれています。

また、計画では食料の安定供給と環境保護を重視しており、農業経営の改善を通じて農業の競争力を高めることも目指しています。

\n\nさらに、技術革新とデジタル化が計画の中核として位置付けられています。

ICT(情報通信技術)やAI(人工知能)、ロボット技術の活用は、農業の生産性と効率性を向上させ、持続的な農業を可能にするものです。

特にデジタル農業の推進は、自然条件によるリスクを軽減し、安定した収量を確保するために不可欠です。

\n\n地域主導の振興策もまた重要な要素です。

各地域が持つ独自の資源を利用し、地産地消を促進することで地域経済を活性化させる取り組みが推奨されています。

これにより、地域の特性を活かした農業振興が可能となり、地方自治体や地元企業、農家との連携が促進されます。

\n\n最後に、持続可能な発展の実現は、環境に優しい農業推進の一環として計画に組み込まれています。

環境負荷の少ない農業技術の導入を促進し、これにより、日本の農業が持続的かつ競争力のある産業として成長を続けることが期待されます。

\n\n農業基本計画の改定は、日本の農業に新たな活力を与えるものであり、社会全体で持続可能で強靭な農業体制を構築するための重要なステップです。

これにより、農業の未来が確実に明るいものとなることが期待されています。

2. 改定の必要性

新しい農業基本計画の下では、これらの環境変化に対応した効果的な農業政策の実施が求められます。この計画は、農業が持続可能な発展を遂げるために、農業経営の改善、農村活性化、次世代農業人材の育成など、多岐にわたる施策を含んでいます。特に、再生可能エネルギーの活用や水管理技術の革新を通じて、環境に優しい農業を促進することが重視されています。

さらに、改定の必要性は新しい施策を導入することで、農業の競争力を高めることにもあります。これにより、農業者が抱える課題に対応しやすくなり、持続可能な農業を実現する道が開かれるのです。行政と農業者が一体となって進めるこの改定作業は、地域社会の発展や環境保全といった広範囲な影響をもたらすことが期待されます。

3. 改定の主要な内容

その中でも食料の安定供給と環境保護は、特に重要視されるテーマです。

この計画の改定では、農業の生産性を維持しつつ、環境に配慮した手法を探求することが求められています。

これには、持続可能な農法の導入や生態系に優しい農業技術が含まれます。

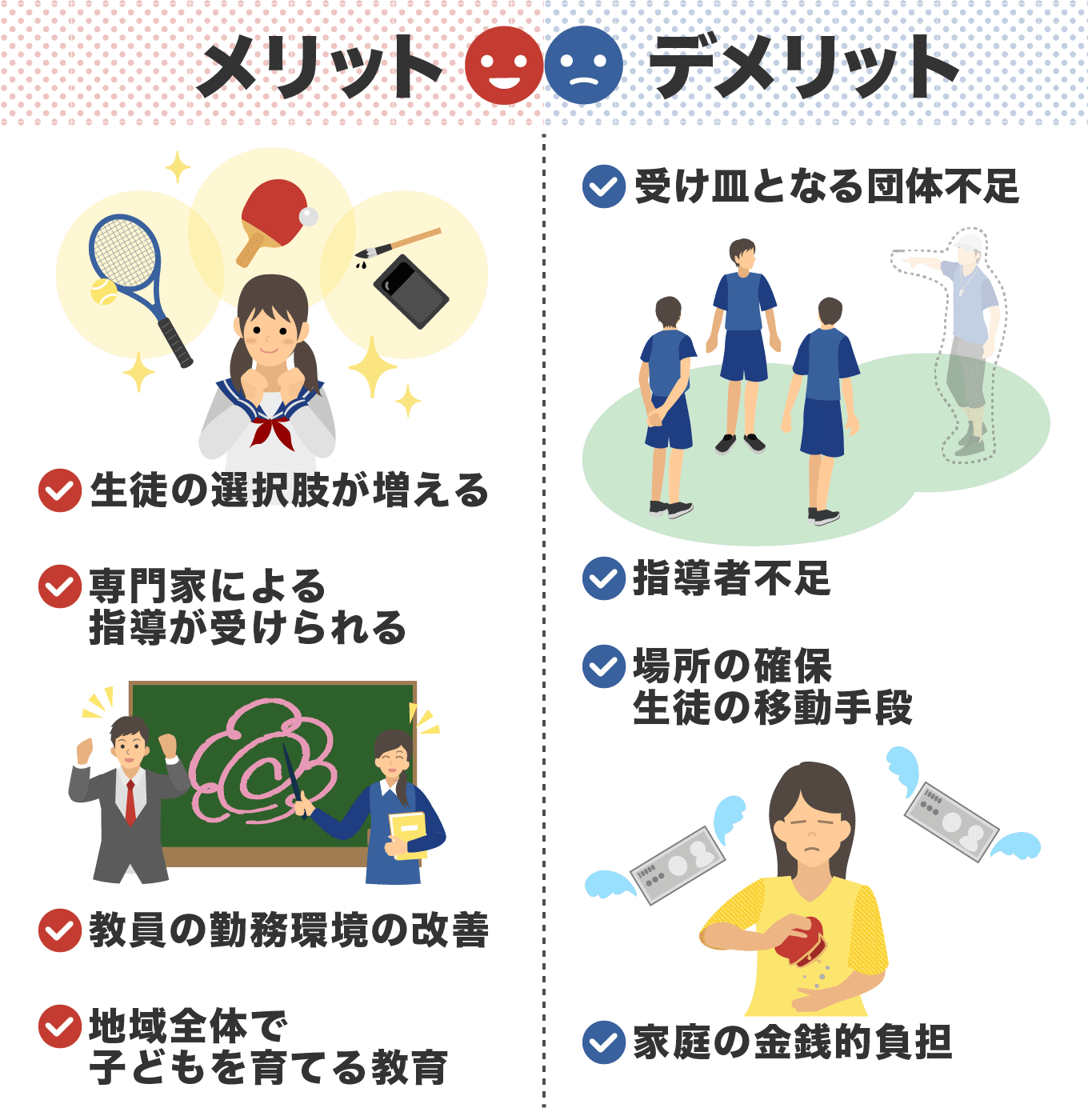

\n\nまた、次世代の農業従事者育成も大きな課題として掲げられており、若者の農業参入を促進するための政策が進められています。

これにより、高齢化が進む農村に持続可能な労働力を確保し、農村社会の活性化を図ることが目指されます。

特に、若者が魅力を感じるような先進の農業技術の導入や、働きやすい環境の整備が推奨されています。

\n\nさらに、再生可能エネルギーの利用と水管理技術の革新が奨励されています。

これには、太陽光発電やバイオマスエネルギーの活用が含まれ、農業のエネルギー効率を向上させるとともに、環境負荷を低減する取り組みが行われています。

水管理に関しては、革新的な技術の導入により、水資源の効率的利用を図ることが目標です。

これらの取り組みにより、持続可能な農業の実現が期待されています。

\n\nこのように、今回の農業基本計画の改定では、持続可能な未来を築くためのさまざまな施策が盛り込まれています。

より良い未来を目指し、農業の発展と環境保護が両立することを狙いとしたこの計画は、現代の農業が直面する多様な課題に対応するための青写真と言えるでしょう。

4. 技術革新とデジタル化

ICTの導入により、データを活用した精密農業が可能になりました。センサー技術を用いた土壌の状態や気象情報のモニタリングは、生育状況に応じた施肥や水の管理を可能にし、無駄を省いた農作業を実現します。また、AIが農作物の成長をリアルタイムで解析することで、害虫の発生を予測し、的確なタイミングでの対応が可能となりました。このようなデジタル農業の取り組みにより、自然条件への依存度が低減し、安定した収量が確保されています。

さらに、ロボット技術の進化も農業現場を変えつつあります。自動運転トラクターは、大規模農場での作業効率を高める一方、小規模農場では収穫ロボットが活躍するなど、様々な場面で活用されています。これらの技術は、特に高齢化が進む地域において、労働力不足の解消に寄与していることが特徴です。

デジタル技術の活用は、単なる生産性向上にとどまらず、次世代に向けた持続可能な農業の基盤を築くものです。日本の農業が未来に向けて、競争力を維持し発展していくためには、今後も技術革新とデジタル化の推進が不可欠です。このようにして、農業基本計画改定の中で、技術革新とデジタル化が果たす役割はますます重要になっていくことでしょう。

5. 持続可能な発展の実現

環境負荷の少ない経営モデルを推進することも、持続可能な発展への第一歩です。これには、肥料や農薬の使用を最小限に抑え、自然の生態系に対する影響を減らしつつ、農作物の品質と生産性を高める方策が求められます。さらに、循環型社会の構築を視野に入れ、廃棄物の再利用や資源の効率的な利用を進めることが挙げられます。

また、地域資源を活かした振興策も重要な要素です。地域ごとの特色を活かし、多様な農業活動を展開することで、地域経済の活性化を図るとともに、農業の持続的な発展に寄与します。各地方での成功事例を共有し、全国的な普及を目指すことが、さらなる持続可能な発展への鍵となるでしょう。

これらの取り組みを通じて、日本の農業は、持続可能でありながら競争力のある産業としての地位を確立することを目指しています。私たち一人ひとりが日々の生活の中で環境に配慮した選択を行い、地域社会と連携して行動することが、持続可能な未来に向けた大きな一歩となります。

6. 最後に

この計画は、持続可能な農業体制を築くことを目指し、食料の安定供給や地産地消などを推進するための長期的な方針を示しています。

具体的には、ICTやAI、ロボット技術を駆使し、生産性と効率性を高めることが求められています。

さらには、再生可能エネルギーの活用や先進的な水管理技術が奨励され、環境への配慮が組み込まれています。

\n\n地方自治体や地元企業、農家が一体となり、地域の特性を活かした振興策が重要視され、社会全体で協力して課題を克服する姿勢が求められています。

また、次世代の農業従事者を育成するための取り組みや、財政支援の拡充も進められています。

それに加えて、日本の農業をグローバルな視点で競争力を高めるための施策が展開されています。

\n\n最終的には、持続可能な発展が達成されることを目指し、環境に優しい技術の普及と環境負荷を最小限に抑えた経営が奨励されています。

こうした取り組みは、既存の制度を見直し、新たな発展の道を模索する革新的な政策として、多くの期待が寄せられています。

この改定内容を基に、今後も日本の農業が持続可能な未来へと方向性を見失わず進むことが求められています。