1. 電子処方箋とは

|

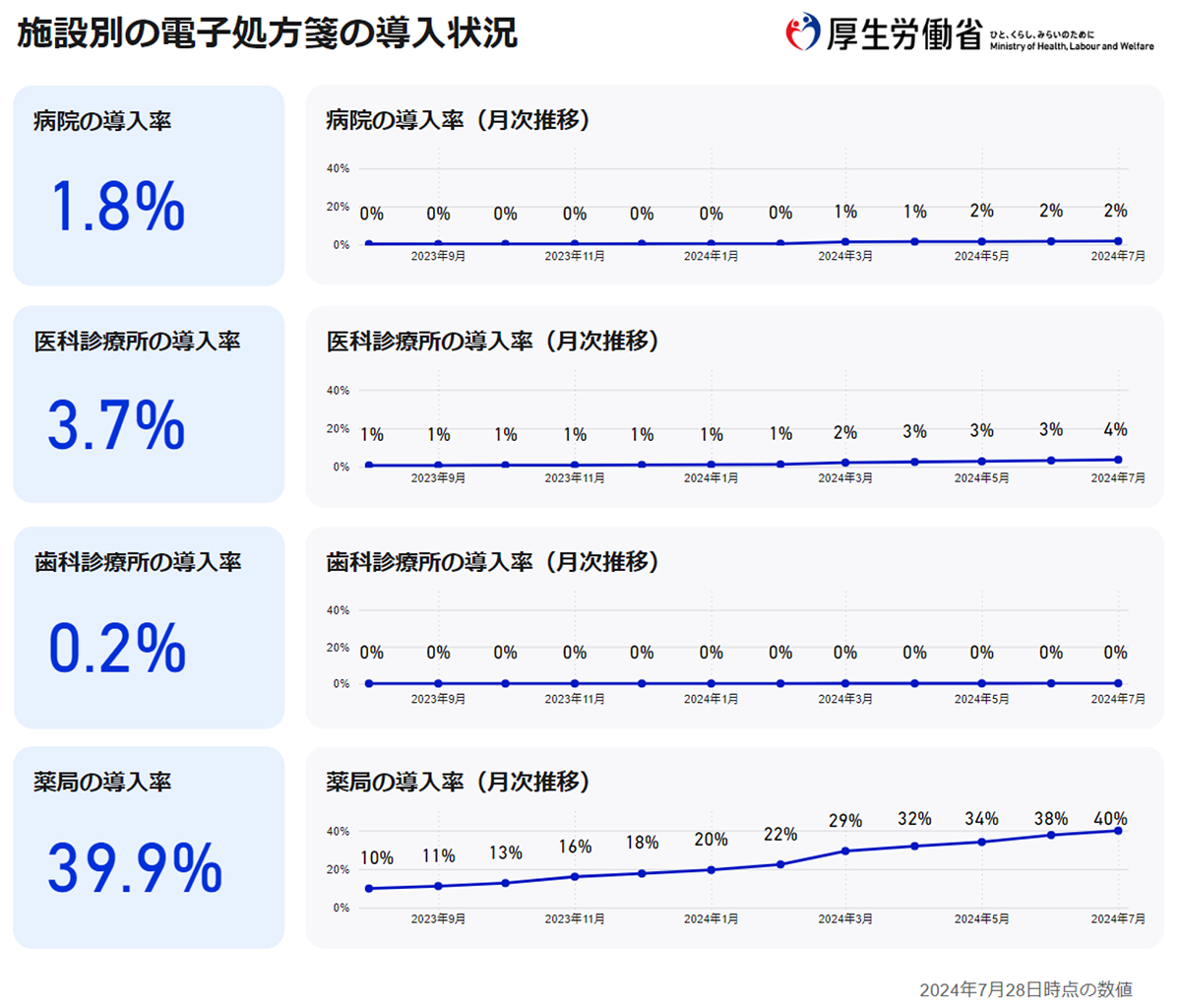

日本では2023年1月26日から、電子処方箋の運用が始まった。厚生労働省は2013年3月、紙の文書を不要にする処方箋の電子化を進めるために、2015年から2016年までに法令改正の構想があることが発表していた。処方箋の電子化は過剰な診療や処方を削減する目的がある。 厚生労働省によれば、全国の医療機関や薬局で電子処方箋…

20キロバイト (2,938 語) - 2024年6月21日 (金) 19:44

|

この新しいシステムは、医療従事者にとっても大きな変革を促します。デジタル技術が進展する現代において、医療機関のデジタル化は避けて通れない課題です。電子処方箋の導入によって、医薬品の処方ミスが減少し、薬剤師による誤解やミスを抑えることが期待されています。さらには、患者が薬を受け取るプロセス自体も簡素化されていくことでしょう。

電子処方箋の普及が進む背景には、各国の法律やインフラの整備が寄与しています。アメリカやヨーロッパのいくつかの国々では法的な後押しがあり、IT基盤の整備も進められています。これに対し、デジタル技術に対する理解や法律の整備が遅れている地域では、普及が進みにくい現状があります。

患者や医療従事者のデジタルスキルの習得も、電子処方箋の普及における鍵です。高齢者を中心に、今なおデジタル機器の利用に抵抗を感じる人々が存在するため、全体の普及には時間がかかる可能性があります。さらには、プライバシーやセキュリティの問題も浮上しており、個人情報保護の観点からの対応も求められます。

このように、電子処方箋の普及は多くの利点をもたらす一方で、課題も存在しています。国際的な協力や情報共有を通じて、電子処方箋の導入は世界全体で進められる必要があるでしょう。各国がそれぞれの状況に合わせて運用していくことが、医療の質向上とグローバルなレベルでの医療水準の底上げに貢献することとなります。

2. 電子処方箋の普及状況

その背景には、各国の医療制度やテクノロジーに対する考え方の違い、インフラの整備具合などが複雑に絡み合っています。

特に、医療機関のデジタル化の進展度合いが電子処方箋の普及率に大きく影響を及ぼしていることは注目すべき点です。

一方、電子処方箋の普及が進んでいる国々では、デジタルヘルスのインフラが整備され、法整備も進んでいます。

例えば、アメリカや一部のヨーロッパ諸国では、紙の処方箋から電子処方箋への移行が法的に義務付けられ、プラットフォームが全国規模で展開されています。

これにより、これらの国々では高い普及率を誇っています。

しかし、電子処方箋の普及には技術的な理解度も重要な要素となります。

デジタル機器に対する抵抗感や、情報技術に不慣れな医療従事者が多い国では、普及が遅れる傾向にあります。

デジタルデバイドが普及の障害となっている例も見受けられます。

たとえば、日本では医療機関が電子化に積極的でありながら、デジタル技術への教育や支援がさらに必要とされています。

また、政府の政策も普及に大きく関与しています。

導入を促進するための公的資金の補助やインセンティブがあることで、医療機関は電子処方箋のシステム導入を進めやすくなります。

これは、電子処方箋による医療の質の向上を目指す動きとも連動しています。

最後に、国際的な協力も重要視されています。

各国の良好な事例を参考にすることで、電子処方箋の導入がスムーズに進む可能性が高まります。

特に、国際的な情報共有やベストプラクティスの研究は、グローバルな医療環境の向上に大きく寄与するでしょう。

これらの取り組みが進むことで、電子処方箋はますます普及していくと期待されています。

3. 導入が進む国の特徴

まず、医療システムのデジタル化が進んでいることが挙げられます。これにより、電子処方箋を導入する基盤が整い、実用化までのスピードが速まります。電子処方箋は医薬品の処方ミスを減らす役割を果たすため、デジタル化が進んでいる国ほどその利便性を享受する準備が整っていると言えます。

次に、ITインフラの整備が重要です。電子処方箋の運用に必要なインターネットやサーバーのインフラが整っている国では、システムの導入とその後の運用が円滑に行えます。これに加え、医療機関向けのプラットフォームも整備され、医師や薬剤師が電子処方箋をスムーズに活用できるようになっています。

また、法制度の整備も欠かせません。電子処方箋の普及には、個人情報保護法や電子署名法など、関連する法制度の整備が必要です。これらの法制度が整っている国では、医療関係者や患者が安心して電子処方箋を利用できる環境が整っています。

さらに、政府の政策も導入の促進に影響を与えています。公的資金の投入やインセンティブの提供は、医療機関が電子処方箋を採用する大きな動機となります。これらの特徴を持つ国々では、電子処方箋の普及が加速度的に進む傾向が見られます。

4. 電子処方箋の利点と課題

従来の紙の処方箋では、手書きの解読ミスや医師の記入ミスが原因で、誤った医薬品が調剤されるリスクがありました。

しかし、電子処方箋を利用することで、処方情報がデジタル形式で正確に送信されるため、これらのリスクが大幅に軽減されます。

具体的には、薬剤師が処方情報を誤解することなく確認できるため、医薬品の調剤が迅速かつ確実になります。

また、患者はスマートフォンやパソコンで処方情報を手軽に確認することができ、利便性が大きく向上します。

これにより、患者の自己管理も促進され、より安全な医療が提供されることに寄与しています。

\n\n一方で、電子処方箋の導入にはいくつかの課題も存在します。

その一つがプライバシーとセキュリティに関する問題です。

電子的なデータの取り扱いとなるため、個人の医療情報が不正アクセスやデータ漏洩のリスクにさらされる可能性があります。

これに対処するためには、強固なセキュリティ対策と厳格なプライバシーポリシーの設定が必要不可欠です。

法制度の整備においても、個人情報保護に重点を置いた政策が求められます。

\n\nさらに、電子処方箋の普及には、システムの導入コストや医療従事者のデジタルリテラシーの向上も大きなハードルとなります。

一部の医療機関や医師は新しい技術の導入に対する抵抗感を示しており、デジタル化への移行がスムーズに進まないケースも見受けられます。

したがって、教育や研修を通じて、医療従事者の理解を深める取り組みが必要です。

また、政府や自治体が支援策を講じ、導入コストを軽減することも重要です。

これらの利点と課題をバランスよく踏まえ、電子処方箋のさらなる普及に向けた取り組みが不可欠です。

5. まとめ

しかし、普及には国ごとに差があり、これは医療機関のデジタル化の度合いや、法制度の整備、医療従事者や患者のデジタル技術に対する理解度などが影響しています。

特に、デジタル機器の利用に抵抗感を持つ医療従事者や患者がいる場合、普及は遅延する傾向にあります。

一方で、アメリカや一部ヨーロッパ諸国では、電子処方箋の法制化が進んでおり、ITインフラの整備と共に普及が加速しています。

このような背景により、電子処方箋の普及は医療の質向上にも寄与しており、処方の正確性の向上やスマートフォンでの確認が可能になり、患者に大きな利便性を提供します。

しかし、プライバシー保護やセキュリティの観点も重要であり、これに対する十分な対策が求められます。

さらに、各国政府の政策も電子処方箋の普及に影響を与えています。

公的資金の投入や普及促進策が、普及を大きく後押ししているのです。

しかし、課題は少なくありません。

たとえば、日本では厚生労働省や医療機関が電子処方箋の普及を目指しているものの、依然として普及には時間がかかっています。

大きな鍵となるのが国際協力と情報共有であり、これにより世界の医療水準全体が底上げされることが期待されています。

各国のベストプラクティスを参考にしながら進捗を図ることが求められます。