1. 保護司とは何か

|

保護司(ほごし)は、保護司法(1~5条、7~9条、11~18条)・更生保護法(32条、61条、64条)に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員で、犯罪や非行に陥った人の更生を任務とする。 2024年1月現在、全国に4万6584人いる。 法務省所管の地方支分部局であり、各都道府県庁所在地…

16キロバイト (2,542 語) - 2024年9月5日 (木) 23:11

|

保護司の活動は、地域社会に深く根ざしたものであり、そのために必要な豊富な人生経験や、コミュニケーションスキル、指導力を有しています。彼らは生活指導だけではなく、職業訓練や就職活動の支援、さらには個人の悩み相談にまで応じることで、社会復帰を目指す人々をトータルでサポートしています。このようにして、保護司は地域社会の中で重要な役割を担っているのです。

また、保護司は法務大臣によって任命され、全国の保護観察所を通じて活動しています。彼らの役割は、保護観察中の人々と定期的に面接をし、彼らの生活状況を把握し、問題が発生した時には迅速に対応できるよう支援することです。地域の関係機関や団体とも密接に連携しながら活動を進めることで、観察対象者が円滑に社会に溶け込めるよう導いています。

しかし、保護司の役割はボランティアであるため、その活動にはさまざまな限界があります。特に兼業で活動する保護司が多いため、時間的な制約が活動に影響を与えることも少なくありません。高齢化や後継者の不足もまた、近年の大きな課題として取り上げられています。これに対して、国は保護司の活動を支援するために補助金制度の充実や、新たな保護司の採用を積極的に進めています。また、多様なバックグラウンドを持つ若い世代を採用することで、組織の活性化と多様化を図り、より地域密着型の支援を強化する動きもあります。

最終的に、保護司は犯罪の防止と社会の安全・安心に重要な貢献をしており、彼らの活動は単なる法律の遵守を超えて、社会をより良くするための縁の下の力持ちとして、今もなお尽力しています。彼らの存在は、地域の中で温かいまなざしを送り続ける存在であり、多くの人々の支えを受けながら、その役割を果たし続けているのです。

2. 保護司の活動内容

彼らは保護観察所を通じて地域で活動しており、その活動内容は非常に多岐にわたります。

まず、保護司は保護観察中の人々と直接対話をし、問題を一緒に解決するための相談を行います。

これには、日常生活での悩みや課題を聞き出し、適切な助言を提供することが含まれます。

特に、職業訓練や就職活動においては、その人に適した道を見つけるための具体的なアドバイスを提供します。

\n\n保護司の活動は、ただ指導や助言をするだけでなく、関係機関との連携も重要な要素です。

地域の学校や職業訓練所、企業との橋渡し役としての役割も担っています。

このため、保護司自身も豊富な人生経験と高いコミュニケーション能力が求められます。

彼らは、自らの経験を活かしながら、相談者の社会復帰を力強く支援しています。

\n\nしかし、保護司の活動には課題も存在します。

ボランティアとしての立場ゆえに、活動時間に制約があったり、高齢化が進んでいる現状もあります。

それでも保護司たちは、地域の安全を守るために、そして犯罪者が再び社会に順応できるように日々奔走しています。

彼らの活動があるからこそ、多くの人々が再び希望を持ち、社会に参加していく手助けができているのです。

3. 保護司の任命と配置

各都道府県には、200人から300人の保護司が配置されており、これらの保護司たちは地域に深く根差して活動を行っています。保護司は、単に法律知識を持つだけでなく、地域社会との連携を密にし、その土地に暮らす人々の信頼を得ることで、その役割を全うすることが期待されています。

保護司の活躍の基盤となるのは、地域の関係機関や学校、職業訓練所、さらには就労先との積極的な連携です。これらの機関と協力し、支援対象者の生活を支えるための社会資源を最大限に活用し、彼らが自立して生活できるよう支援しています。この連携は、保護司が実施する支援活動の質を高め、受け手の社会復帰を円滑に進める上で欠かせない要素です。

保護司任命制度は、地域の安全と安心を守るための重要な役割を果たしています。その背景には、深い理解と広い視野を持って地域に貢献しようとする保護司たちの熱意があります。彼らは、地域の中で犯罪の防止に貢献し、社会の一員としての自覚を促す重要な任務を担っています。保護司の配置は、単に数の問題ではなく、彼らの地域における役割や影響力を考えた上での配置です。今後も、地域に根差した保護司の活動がさらに広がることを期待したいものです。

4. 保護司の課題と対応策

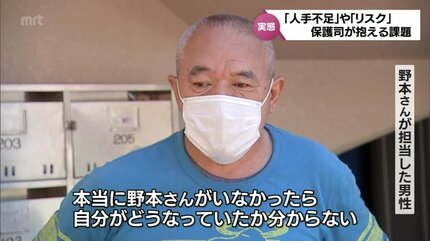

しかし、そんな保護司の活動にはいくつかの課題が存在します。

まず、保護司は基本的に別の職業を持つ兼業者であることが多く、このことが活動に時間的な制約をもたらしています。

特に、ボランティアとしての活動には限界があり、そのために持続的な支援が難しい側面があります。

この問題は、高齢化と後継者不足という他の課題をも引き起こしています。

現代社会において、保護司の多くは高齢化しており、若い世代の保護司が不足しています。

この背景には、犯罪者支援の仕事に対する理解が不足している点も挙げられるでしょう。

これらの問題に対し、国は支援制度を充実させ、多様な人材が参入しやすい環境を整える努力をしています。

例えば、補助金制度を強化し、保護司活動への参加を促しています。

また、犯罪者支援の重要性やその役割に対する社会全体の理解を促進するための活動も展開しています。

国はさらに、若い世代や異なるバックグラウンドを持つ人々の積極的な採用を推進し、組織の多様性を高めることで、地域社会に密着した支援体制を強化しています。

現代社会において、保護司の活動は益々その重要性を増しています。

彼らの果たす役割は、単に犯罪者を見守ることに留まらず、地域の安全と安心に直接的に寄与するものであり、そのための支援体制の強化が急務となっています。

5. 最後に

保護司は 社会を支えるボランティアとして、犯罪の抑止と更生に貢献しています。

彼らの努力により、地域の 安全・安心が確保されているのです。

犯罪が発生することは、社会の平和を損なう要因となりま す。

そこで、保護司の役割は極めて重要です。

彼らは、問題を抱える人々と向き合い、再び犯罪 が起こるのを防ぐために多方面で活動しています。

実際に多くの保護司が日々、社会復帰のため の手助けを行い、支え合いの関係を築き上げています。

このような取り組みは、地域社会の絆を 深める一方で、個々の課題にも柔軟に対応することが求められています。

しかし、保護司制度に は挑戦がつきまといます。

特に高齢化や後継者の問題は深刻です。

だからこそ、新たな保護司の 採用や世代を超えた協力が必要とされています。

現代の変化する社会の中で、保護司は未来に向 けての鍵となる存在です。

私たち一人ひとりが支援し、理解を深めることで、より良い社会を築 く一助となるでしょう。

保護司の皆様の日々の活動に心より感謝を申し上げます。