1. 零売薬局の定義とその役割

|

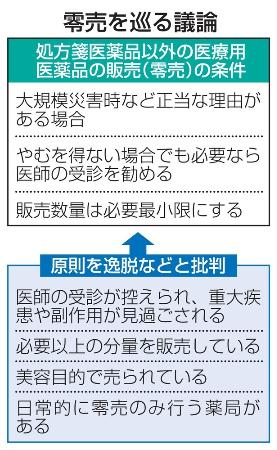

零売(れいばい)とは、医療用医薬品を処方箋なしに、または一般用医薬品を容器から取り出して顧客の必要量だけ販売することをいう。分割販売と呼ぶこともある。処方箋医薬品は、零売することはできない。医療用医薬品の販売は、薬剤師の独占業務であり、更に薬剤師による薬局での対面販売が原則である。…

10キロバイト (1,568 語) - 2025年1月11日 (土) 07:31

|

これらの薬局は、コンビニエンスストアやドラッグストアの一部として広がり、消費者にとって簡単にアクセスできる利便性を提供しています。

これは、消費者が自らのニーズに応じて薬を選び購入することができるという点で大きなメリットです。

しかし、この利便性の背後には、薬剤師から直接アドバイスを受けられないというデメリットも潜在しています。

医療の専門知識に触れることなく、自己判断で薬を選ぶリスクがあるため、健康被害の可能性が指摘されています。

現在、零売薬局を巡る訴訟が増えており、特に誤用や副作用への対策不足が大きな問題となっています。

消費者が誤った情報に基づき医薬品を使用するケースが法律的に問われ、薬局側の情報提供や顧客指導の在り方が見直されつつあります。

しかしながら、零売薬局は高度な利便性と顧客の健康安全のバランスを取る必要があります。

これは簡単なことではなく、政府や関係機関の監視や法改正が進められています。

また、デジタル化の進展に伴い、オンラインでの医薬品販売が増えており、これに応じた新たな課題も生じています。

このため、消費者保護政策の強化が求められており、消費者と零売薬局双方にとって最適な解決策が模索されています。

零売薬局の役割は単なる販売にとどまらず、医療情報提供の在り方やデジタル化における規制と安全のバランスを確保することが重要です。

2. 現在注目される訴訟問題

零売薬局は消費者にとって、処方せん無しで手軽に薬を購入できる便利さがある一方、薬剤師による適切な指導が得られないというリスクも孕んでいます。この問題は、特に副作用や薬品の誤用といったリスクを抱える消費者にとって大きな課題となっています。法律では、零売薬局は一定の基準に従って営業することが義務付けられていますが、現場の実態はそれに追いついていない場合があります。

さらに、デジタル化が進む中で、零売薬局の運営においても新たな課題が生じています。オンラインでの薬品販売が増える中、対面でのアドバイスが省かれることが多くなっています。このような状況では、消費者が正しい情報を得る機会が減少し、消費者保護が重大な問題として浮上しています。政府や関係機関は、零売薬局に対する規制や監視を強化する必要性を理解しており、現在の法制度を見直すことが求められています。

この問題は、零売薬局と消費者の関係に留まらず、医療全般における情報提供や消費者の自己責任についても問われる広範な影響を持つ問題です。さらに、医療サービスのデジタル化の進展に伴い、従来のビジネスモデルや法律の枠組みを再考する必要が出てきています。この訴訟問題を通じて、持続可能な医療制度を目指すためのバランスの取れた社会的議論が求められています。

3. デジタル化と零売薬局の課題

デジタル化の進展は、零売薬局における競争をさらに激化させています。消費者はインターネットを通じて簡単に商品を比較し、購入できるようになったため、価格競争が一層熾烈化しています。しかし、オンラインで医薬品を購入する際、消費者は薬剤師の指導を受けずに医薬品を使用することが多く、誤った用法による健康被害のリスクも顕在化しています。

このような状況を背景に、零売薬局に関する訴訟が増加しています。主に、販売された医薬品に関する情報の不正確さや、購入者への適切な使用方法のアドバイスの不足が訴訟の原因となっています。政府や関係機関が監視を強化し、法規制の見直しを進める必要性が増しているとともに、業界全体で安全かつ消費者に優しい販売方法の確立が急務となっています。

一方、デジタル化と零売薬局の課題は単なる販売の問題に留まらず、医療サービス全般の在り方にまで影響を及ぼしています。患者の情報提供の手法や、消費者の自己責任の理解を深める教育プログラムの必要性も浮上しており、より広範な医療デジタル化に関する政策の整備が求められています。このように、日本の零売薬局とデジタル化が引き起こす問題は、多岐にわたり絡み合っており、慎重に対処していく必要があるのです。

4. 政府と関係機関の対応

零売薬局は、医師の処方箋を必要とせずに医薬品を提供できるという特殊性を持つ反面、消費者への的確な薬品情報提供が十分でないことも指摘されています。

こうした背景もあり、消費者の安全確保と適切な指導を行うことが零売薬局にとって大きな責務となっています。

\n\n政府は零売薬局の活動が法律に基づいて行われているかを確認するため、監視体制の強化に乗り出しています。

監視体制の厳格化に加え、零売薬局がより健全なビジネス環境を維持できるよう、法規制の見直しを検討しています。

これは消費者の健康被害を未然に防ぐためであり、零売薬局自身の営業活動に信頼を持たせる重要な一歩です。

また、監視の強化は、オンライン医薬品販売などデジタル化進展による新たな課題への対応にもつながっています。

\n\n関係機関もまた、消費者保護の観点から、零売薬局に対する監視の強化に協力しています。

業界団体や医療機関は、消費者が安心して医薬品を利用できる社会を目指しており、様々な啓発活動や研修プログラムを推進しています。

このような活動を通じて、零売薬局の従業員が消費者に対し適切な情報提供ができるよう、教育や研修を行うことが求められています。

\n\nさらに、医療業界全体でのデジタル化の波に乗じて、消費者の自己責任を問うケースも増えているため、政府と関係機関はデジタル化に伴う法律上の課題を明確にし、再度検討をする必要があります。

こうした取り組みを通じ、日本の零売薬局は、安全で信頼される医薬品提供サービスを目指して進化を遂げていくことが期待されます。

5. 最後に

零売薬局は、処方せんを必要としない市販薬を販売する薬局で、消費者にとってアクセスしやすさが利点となっています。

しかし、一方で直接的な薬剤師の指導を受けることができないため、誤用や副作用のリスクを伴う危険性もあります。

このような状況が訴訟問題の温床となっています。

訴訟の中には、零売薬局が提供する情報の不確実性や不十分なアドバイスが問題視されています。

法律で定められた基準にも関わらず、零売薬局は消費者に適切な指導を行わずに販売を行うケースが散見され、政府や関係機関はこれに対する監視を強化しています。

デジタル化が進む中で、特にオンライン販売の増加に伴い、対面でのアドバイスが欠如することが新たな問題を引き起こしており、消費者保護政策の充実が急務となっています。

医療機関や業界団体も包括的な対策を模索しており、患者と消費者の安全確保とビジネス環境の健全化を追求しています。

零売薬局の利便性を損なわないようにしつつ、適切なバランスを取ることが必要であり、その解決は容易ではありません。

この問題は、医薬品の販売のみに留まらず、日本の医療における情報提供のあり方や自己責任、さらにはデジタル化と規制のバランスに関わる広範な課題を提起しており、今後の医療法制度やビジネスモデルに影響を与える可能性があります。