1. リニア新幹線の建設と環境課題

|

リニア新幹線と呼ばれるようになった。一方で、地方自治体でも超電導リニア導入に積極的アピールをする所が増えた。 1980年代後半に実用化試験のための新規実験線建設では自治体が名乗りをあげて誘致活動が活発化した。中央リニア新幹線…

81キロバイト (12,959 語) - 2025年1月13日 (月) 22:30

|

まず、残土の量とその処理方法についてです。トンネル掘削により排出される膨大な量の土砂は、どのように管理し適切に処理するかがプロジェクトの成否に直結します。特に、南アルプスから出る土砂の処理には徹底した計画が要求されます。これは単にトンネル建設の一部ではなく、プロジェクト全体に影響を及ぼす重要な要素です。

次に、環境への影響について考える必要があります。排出された残土が不適切に管理された場合、地域の土壌や水質に悪影響を与える可能性があり、さらには地域の生態系も脅かされる危険性があります。これに対しては、環境への負担を最小限に抑えるための先進的な技術の導入や、残土の適切な管理が強く求められています。地域住民の間からも、残土による土砂災害のリスクが高まることへの懸念が大きく上がっています。

行政と地域住民の対話が欠かせません。施工業者と行政、地域住民、そして環境保護団体の間での透明性のある議論が重要となります。特に、仮置き場や最終処分場の選定に関しては住民の理解が不可欠であり、透明性の欠如はトラブルの要因になり得ます。

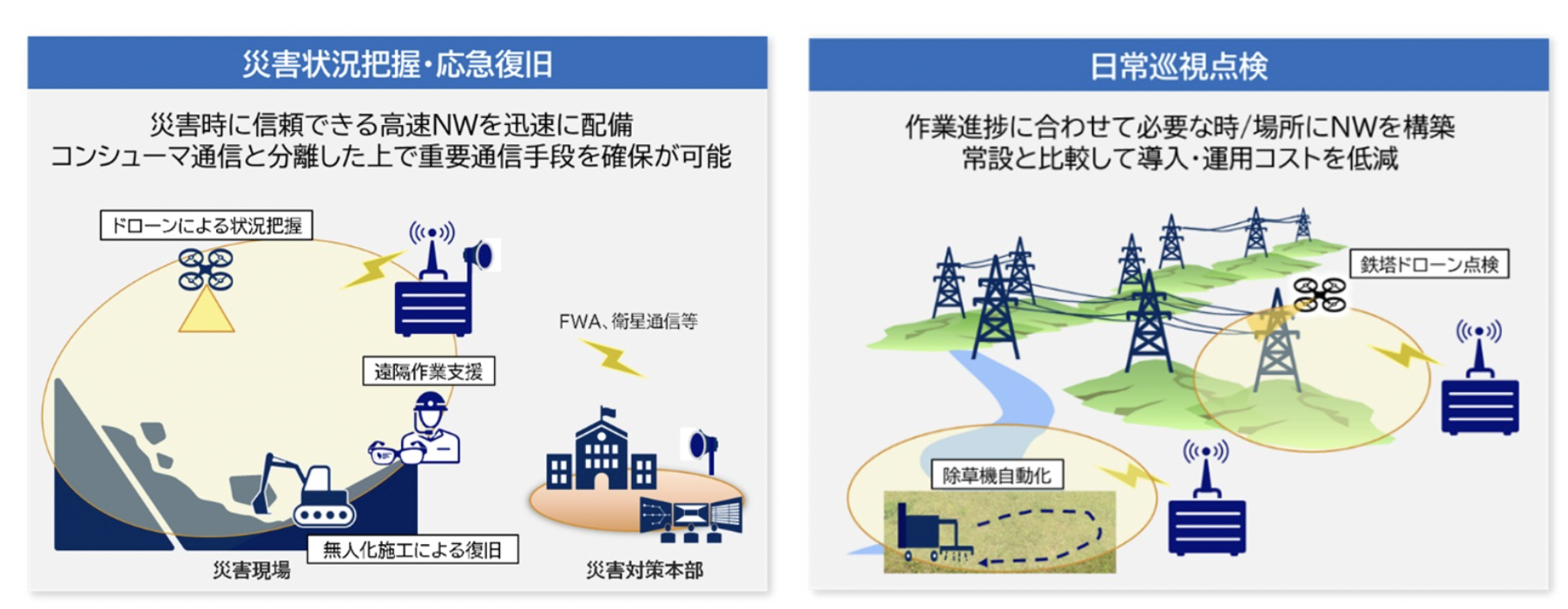

解決策としては、残土を有効活用する方法や、土砂を自然に戻す試みの検討が進められています。また、IT技術を用いて残土の流れをリアルタイムで追跡し、透明性を高める取り組みも行われています。しかし、現実には手続きが遅延しており、プロジェクトの遅延要因となりかねない状況にあります。

結論として、リニア新幹線を巡る環境問題は残土処理に限った話ではなく、複数の問題が絡み合っているのが現状です。しかし、多くの利害関係者が積極的に協力しながら、持続可能な解決策を模索する姿勢が必要不可欠とされています。地域社会の安全と安心を最優先に置きつつ、自然環境との調和を目指したプロジェクトの成功が期待されています。

2. 残土問題の実態と対策

この問題は、南アルプスを貫通する巨大なトンネル工事によるものです。

この工事では膨大な量の残土が発生することが予測されますが、その適切な処理方法を見いだすことは環境保全の面で非常に重要です。

発生する残土は、数百万立方メートルにも及ぶことが予想され、この膨大な量の土砂をどのように管理し処理するのかがプロジェクトの成否に直接影響します。

不適切な処理を行うと、土壌や水質、地域の生態系にも大きな影響を与える可能性があるため、厳重な注意が必要です。

そのため、工事がもたらす環境への影響を最小限に抑えるために、適切な管理計画と工法の採用が求められています。

これには、行政機関と地域住民との緊密な協力も不可欠です。

住民からは、残土の仮置き場や処分場が不適切である場合、土砂災害のリスクが増大するとして懸念されています。

このため、行政と地域住民、さらには施工業者が信頼できる情報を基に対話を続け、透明性のある計画を立てていくことが重要です。

特に、残土を無駄にすることなく再利用する方法や、植生を取り入れて自然に還す工法といった持続可能な対策が求められています。

これに加えて、IT技術を活用し、リアルタイムでの残土動向を監視することで、管理の透明性を高める取り組みも注目されています。

プロジェクトが順調に進展するためには、こうした将来を見据えた革新的なソリューションが必要となるでしょう。

解決策の展望としては、各地の施工現場において再利用可能な資源を発掘し、それを最大限に活用することが挙げられます。

こうした取り組みは経済的な利益を生むだけでなく、環境への負荷を減少させる上で重要な役割を果たします。

最後に、地域住民の安心と安全を最優先に考え、地域社会と自然環境との調和を大切にしたプロジェクト運営が求められるのです。

3. 環境への影響と地域の懸念

南アルプスを貫く巨大なトンネル工事によって生じる膨大な残土をどのように処理するかは、プロジェクトの成否に直結する重要な課題です。

この土砂は数百万立方メートルにも及び、その処理には周到な計画が必要となっています。

残土処理が不適切な場合、環境への影響は甚大です。

土壌や水質に悪影響を及ぼす可能性が高く、さらに地域の生態系にも波紋を広げる恐れがあります。

土砂の不適切な処理が行われると、土砂災害のリスクが増大し、地域住民の安全を脅かす要因ともなり得ます。

このため、環境への影響が最小限となるよう、工法や管理の適正化が求めらています。

地域住民の懸念も大きな課題です。

住民は土砂災害や環境汚染への不安を抱えており、それがプロジェクトへの意識に影響を与えています。

これに対処するためにも、行政と施工業者は透明性の高い情報の提供と対話が求められます。

残土の仮置き場や最終処分場の選定においては、特に住民の理解と協力が不可欠です。

しっかりと住民の声を取り入れ、信頼を得る努力が重要です。

今後も持続可能な方法を模索し、地域社会と自然環境との調和に努めることが、リニア新幹線プロジェクトにおいて極めて重要な要素と言えるでしょう。

4. 行政と地域住民の協力

まず、行政の役割としては、プロジェクトの透明性を保ち、地域住民に対して具体的な状況をわかりやすく説明することが重要です。これにより、住民との信頼関係を築くことができます。例えば、残土の仮置き場や最終処分場の選定について地域住民に事前に情報提供し、意見交換の場を設けることが求められます。住民の不安を解消するためには、多様な意見を聞き入れ、可能な限り対応策を示すことが大切です。

地域住民は、プロジェクトの影響を直接受ける立場にあります。彼らが抱える懸念や不安に積極的に耳を傾けることが、円滑なプロジェクト進行には欠かせません。住民参加を推進するために、定期的な説明会やワークショップの開催が考えられます。これらの場を通じて、住民が気軽に質問や意見を述べられる環境を整えることが必要です。

施工業者もまた、地域の声を反映し、工事の進め方を柔軟に調整する努力が求められます。技術的な解決策だけでなく、人とのコミュニケーションを重視し、地域と共存する姿勢を示すことが、信頼を得るために重要です。

これらの協力が実現すれば、残土問題の解決に向けた大きな一歩となるでしょう。緊密な連携を通じて、持続可能な環境保全と地域社会の発展を両立させることができるはずです。

5. 解決策と技術的進展

まず、残土の再利用と植生による自然回復は、持続可能な方法の一つとして注目されています。

この手法は、工事で発生する莫大な量の残土を無駄にせず、新たな価値へ転換することを可能にします。

具体的には、残土を建設資材として再利用する、あるいは緑化プロジェクトの土壌改良材として活用する方法が検討されています。

これにより、環境への負荷を軽減しつつ、地域のエコロジーに貢献することができるのです。

\n\nさらに、IT技術を駆使して残土管理の透明性を図る試みも進行中です。

デジタル化されたデータ管理システムを用いることで、プロジェクトの各段階における残土の動向をリアルタイムで追跡でき、管理者や公共の関心を集めることで、誤った処理が行われないようにすることができます。

これは、地域住民の信頼を高め、さらなるトラブルを回避するための重要な手段と言えるでしょう。

\n\nしかしながら、これらの進展にもかかわらず、プロジェクト全体の進捗は順調とは言えない状況です。

手続きの遅れや計画の見直しが相次ぐ中、時間的な制約を超えて進行する必要性が求められる場面も多々あります。

こうした背景には、様々な要因が複雑に絡み合っており、解決には多角的なアプローチが必要とされています。

\n\n結果として、リニア新幹線の建設に伴う残土問題は単なる技術的課題にとどまらず、地域社会との協力と対話を通じた全体的な合意形成が求められる長期的な挑戦であると言えます。

持続可能な未来の実現を目指して、技術とコミュニケーションの両面における新たな進展を促進する必要があるのです。

6. まとめ

環境への影響を最小限に抑えるため、適切な残土処理計画が求められています。もし処理が不適切であれば、土壌汚染や水質悪化、生態系への影響、さらには土砂災害を引き起こすリスクが指摘されています。このため、環境保全の観点からの慎重な計画が必要不可欠です。

行政と地域住民の対話もまた、非常に重要な要素です。行政は信頼性のある情報を共有し、透明性のあるプロセスを通じて地域住民の理解を得ることが求められています。特に重要なのは、残土の仮置き場や最終処分場の選定であり、不透明さは不安や反対運動を引き起こしかねません。

解決策として、残土を再利用するといった方向性やIT技術の活用による管理の透明性向上などが模索されています。ただし、実際の進展は遅れており、さらなる議論と協力が求められます。プロジェクトの成功には、地域住民と自然環境の調和、そして持続可能な解決策の模索が鍵を握っています。